0 引言

1 低煤阶煤层气资源及勘探开发进展

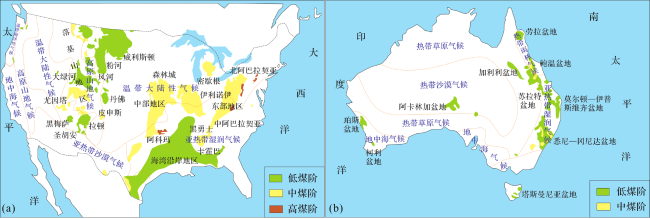

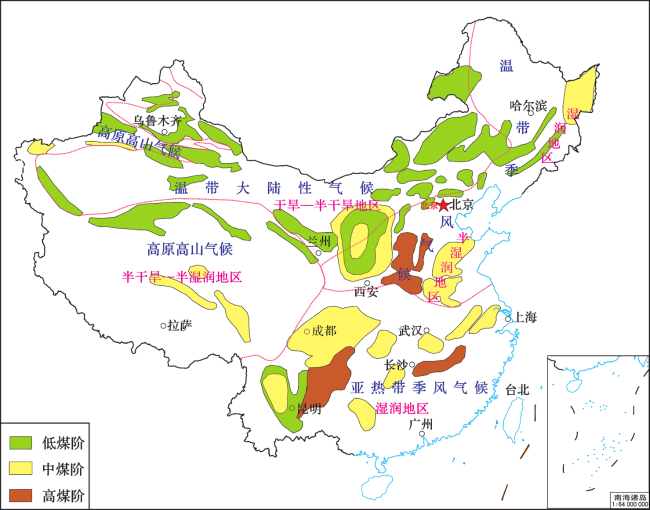

1.1 重点国家低煤阶煤层气资源及分布

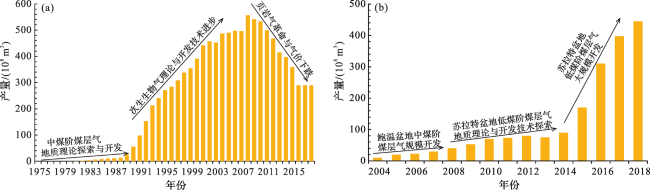

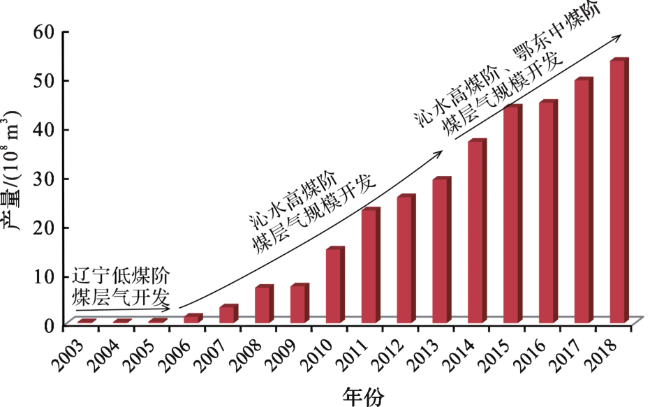

1.2 低煤阶煤层气勘探开发进展

2 国内外低煤阶煤层气地质差异性与产气效果

表1 国内外低煤阶煤层气地质特征及产出情况数据Table 1 Data table of geological characteristics and output of low-rank coalbed methane at home and abroad |

| 国家 | 美国 | 澳大利亚 | 加拿大 | 中国 | 中国 | 中国 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 低煤阶煤层气重点区 | 落基山脉 地区 | 澳洲东南部 | 落基山脉以东地区 | 新疆地区 | 内蒙古东部 | 东北地区 | ||

| 现今气候 类型 | 山地—温带大陆性气候 | 亚热带湿润气候 | 温带大陆性 气候 | 大陆性干旱气候 | 温带半湿润季风气候 | 温带湿润、半湿润季风气候 | ||

| 代表性盆地 | 粉河、尤因塔、绿河、风河等 | 苏拉特 | 阿尔伯塔 | 准噶尔、吐哈、三塘湖、塔里木 | 二连、海拉尔 | 阜新、铁法、依兰、珲春、鸡西等 | ||

| 盆地类型 | 前陆盆地 | 克拉通盆地 | 前陆盆地 | 前陆盆地 | 断陷盆地 | 断陷盆地 | ||

| 主要煤系 地层 | 上白垩统—古近系 | 中侏罗统 | 上白垩统 | 侏罗系 | 白垩系 | 古近系 | ||

| 镜质体 反射率/% | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | 0.4~0.65 | 0.32~0.6 | 0.42~0.67 | ||

| 煤类 | 褐煤 | 褐煤-长焰煤 | 褐煤 | 褐煤—长焰煤 | 褐煤 | 褐煤—长焰煤,岩墙周围为气肥煤 | ||

| 煤层总厚度/m | 13~70 | 10~50 | 5~30 | 30~310 | 20~220 | 5~40 | ||

| 煤层含气量/(m3/t) | 0.5~4 | 1~8 | 3~14 | 1~15 | 1~6.53 | 4~11 | ||

| 煤层气成因 | 次生生物气 | 次生生物气 热成因气 | 次生生物气 热成因气 | 次生生物气 原生生物气 热成因气 | 次生生物气 | 次生生物-热解混合成因气 | ||

| 煤层渗透率/ (10-3 μm2) | 10~1 500 | 500~1 600 | 20~500 | 0.01~15 | 0.01~1 | 0.1~1,岩墙裂隙带500~1 500 | ||

| 煤层水矿化度/(mg/L) | 270~2 720 | 100~500 | 淡水 | 山前*:2 000~17 000 盆缘*:9 000~36 000 | 5 300~6 400 | 5 000~12 100 | ||

| 风化带深度 /m | 30~100 | 50~150 | 100~200 | 山前*:350~600 盆缘*:700~1 100 | 250~300 | 200~300 | ||

| 有利聚气 部位 | 斜坡带微幅构造圈闭 | 鼻状隆起型、微背斜—水动力封堵型等圈闭 | 斜坡带微幅构造圈闭 | 背斜、逆断层圈闭,向斜/单斜地层水滞留区 | 向斜核部地层水滞留区,斜坡带微构造圈闭 | 岩浆侵入带两侧裂隙带与地层水滞留区 | ||

| 重点开发 深度/m | 70~600 | 200~800 | 200~800 | 500~1 500 | 350~900 | 300~900 | ||

| 地层倾角 /(°) | 0~15 | 0~2 | 0~5 | 山前*:5~30 盆缘*:30~90 | 5~15 | 2~15 | ||

| 典型开发 工程技术 | U型井、洞穴完井技术 | 直井+煤系地层段裸眼(预射孔套管)完井+多层合采 | 直井+氮气无支撑剂压裂 技术 | 定向井+水力加砂 压裂 | 直井+低浓度胍胶加砂压裂技术(试采*) | 直井+水力加砂 压裂 | ||

| 直井产水量/ (m3/d) | 32~159 | 75~300 | 0~0.5 | 5~15 | 3~20(试采) | 5~60 | ||

| 一般区直井产气量/ (m3/d) | 1 100~6 000 | 1 000~3 500 | 1 000(平均) | 500~1 800 | 1 000~2 356(试采*) | / | ||

| 甜点区直井产气量/ (m3/d) | 4 000~9 000 | 40 000~80 000 | 12 000~ 15 000 | 2 500~28 000 | / | 3 000~15 000 | ||

|

2.1 聚煤时代、构造演化对煤层物性的影响

2.2 气候特征与水文地质条件对煤层含气性影响

2.3 煤层气风化带与聚气模式差异性

2.3.1 风化带特征

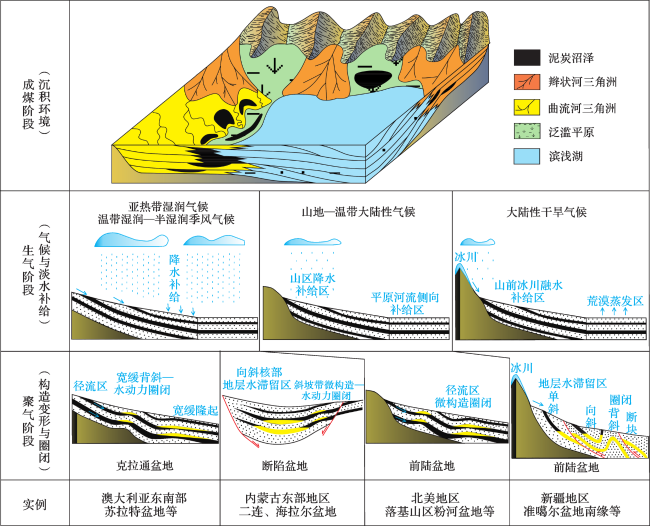

2.3.2 聚气模式差异性

2.4 煤层气井产气效果

3 低煤阶煤层气成藏共性特点与聚气模式

3.1 低煤阶煤层气成藏共性特点

3.1.1 淡水补给生气

3.1.2 圈闭聚气

3.2 低煤阶煤层气聚集模式与特点

4 结论

(1)国内外煤层气产业的巨大差异主要受地质及气候条件约束,我国低煤阶煤层气资源丰富,新疆侏罗系、内蒙古东部白垩系及东北地区古近系等低阶煤赋存区均有高产井突破,但由于地质条件复杂、非均质性强,仍处于小规模开发阶段。

(2)与国外低煤阶煤层气地质特征对比,我国大陆板块构造演化复杂,以挤压、碰撞为主的构造背景下,低煤阶煤层物性显著变差,但区域动力变质、岩浆接触热变质使新疆、东北地区煤层产生热成因气,叠加湿润气候区降雨或干旱气候区山前冰川融水补给而产生的次生生物气,煤层含气量较国外普遍偏高。

(3)地质差异性最终表现为我国低煤阶煤层气风化带深、聚气模式多样、产气量偏低。干旱气候区的煤层水位低、矿化度极高,原生生物气保存不佳且次生生物气生成受阻,导致煤层含气量极低、风化带深度大,勘探潜力差。

(4)气候条件、构造演化对低煤阶煤层气聚集影响显著,“淡水补给生气”、“圈闭聚气”是国内外低煤阶煤层气成藏且气井高产的共性主控因素,但生气、聚气阶段的差异会形成不同特点的煤层气藏。我国低煤阶煤层气“甜点”区普遍埋深较大、煤层水矿化度高、位于单斜/向斜的承压水滞留区或断块、背斜等圈闭部位。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号