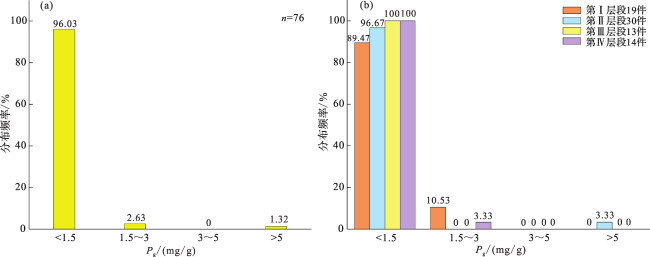

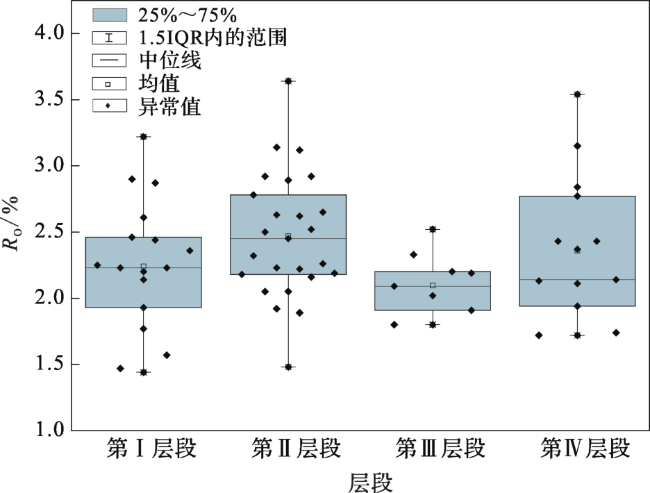

岩石热解参数可以用于干酪根类型、有机质丰度及有机质热演化阶段的判断。热解烃量(

S 2)代表了能够生烃但未热解生烃的有机质,能够指示烃源岩残留的生烃潜力。实验表明

S 2值介于0.006 0~5.84 mg/g之间,平均为0.48 mg/g。其中第I层段介于0.008 9~2.13 mg/g之间,平均为0.52 mg/g;第II层段介于0.006 0~5.84 mg/g之间,平均为0.53 mg/g;第III层段介于0.010 5~1.25 mg/g之间,平均为0.45 mg/g;第IV层段介于0.025 6~0.826 7 mg/g之间,平均为0.40 mg/g。 第I、III、IV层段最大热解烃量介于0.826 7~2.13 mg/g之间,指示泥页岩为差烃源岩(

S 2<2.5 mg/g)

[15],中等烃源岩集中在第II层段。研究区泥页岩生油潜量(

P)介于0.015 1~5.925 6 mg/g之间,平均为0.497 5 mg/g,仅有2件样品生油潜量大于2 mg/g,根据煤系泥岩生烃潜力评价标准,有机质主要为非生油岩

[16]。生烃潜量

P g(

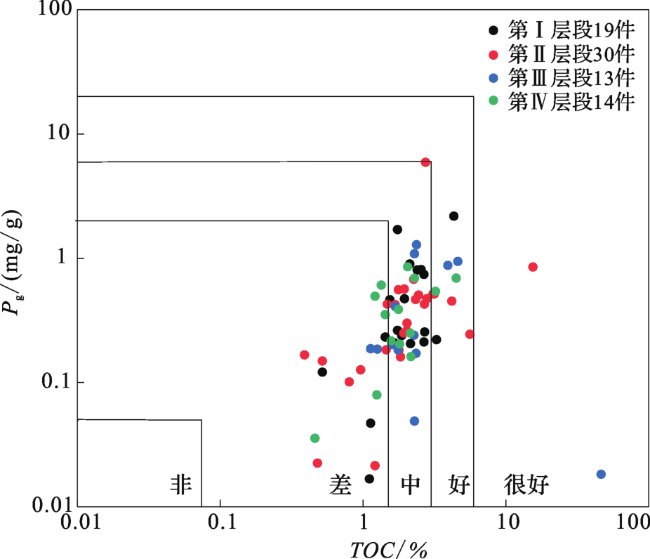

S 0+

S 1+

S 2)表示泥页岩总的生烃潜力,总体介于0.02~5.93 mg/g之间,平均为0.50 mg/g。第I层段

P g值介于0.121 4~2.18 mg/g之间,平均为0.53 mg/g;第II层段介于0.166 5~5.93 mg/g之间,平均为0.54 mg/g,第III层段介于0.018 3~1.29 mg/g之间,平均为0.45 mg/g。第IV层段介于0.035 6~0.854 8 mg/g之间,平均为0.43 mg/g。总体来看,96.05%的样品

P g值小于1.5 mg/g,指示研究区泥页岩主要为差烃源岩,好烃源岩集中在第Ⅱ层段(

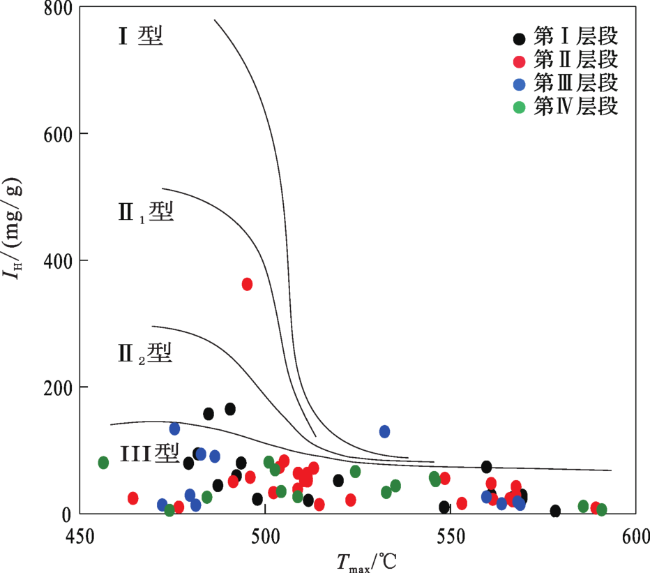

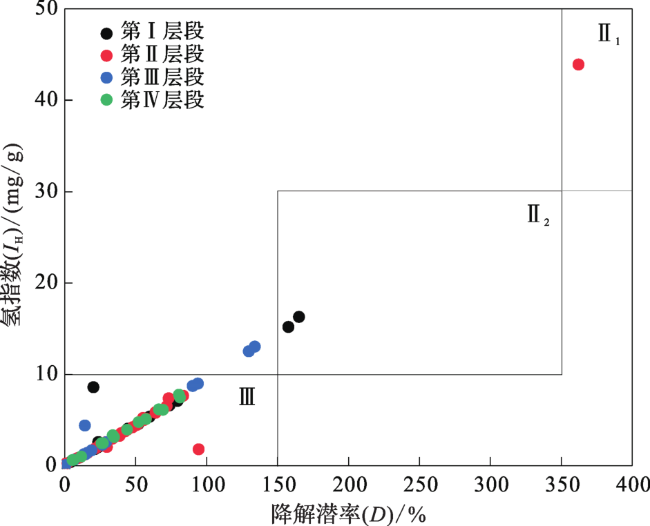

图4)。氢指数(

I H)反映了沉积有机质的富氢程度,能够指示烃源的好坏。研究区泥页岩

I H值介于0.77~362.12 mg/g之间,平均为48.22 mg/g。其中第I层段

I H值介于0.89~165.08 mg/g之间,平均为48.34 mg/g;第II层段介于0.84~362.12 mg/g之间,平均为52.07 mg/g;第III层段介于0.77~134.03 mg/g之间,平均为45.27 mg/g;第IV层段介于5.43~81.34 mg/g之间,平均为42.55 mg/g。60.53%的样品

I H值低于50 mg/g,32.89%的样品

I H值介于50~100 mg/g之间,主要为差烃源岩,中等—好烃源岩集中在第Ⅱ层段。有效碳(

PC)值介于0.001 4%~0.491 8%之间,平均为0.041 3%,其中第Ⅰ层段介于0.001 4%~0.180 9%之间,第Ⅱ层段介于0.001 8%~0.491 8%之间,第III层段介于0.001 5%~0.106 9%之间,第Ⅳ层段介于0.003 0%~0.070 9%之间,

PC值主要分布在0~0.1%之间,仅2组样品

PC值大于0.17%,表明研究区主要为差烃源岩。岩石热解参数热解烃量、生油潜量(

P)生烃潜量、氢指数和有效碳等热解参数指示研究区泥页岩主要为差—中等烃源岩,中—好等烃源岩主要集中在第Ⅱ层段。将

TOC和

P g参数根据文献[

17]绘制烃源岩级别判识图(

图5),研究区泥页岩主要为中等烃源岩,部分为差烃源和好烃源岩,其中好烃源岩集中在第Ⅱ、III层段,差烃源在第Ⅰ层段分布较多,说明第Ⅱ层段最具勘探开发潜力,其次为第III层段、第Ⅳ层段,第Ⅰ层段最低。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号