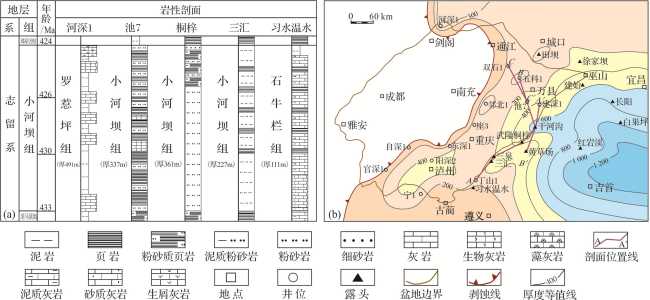

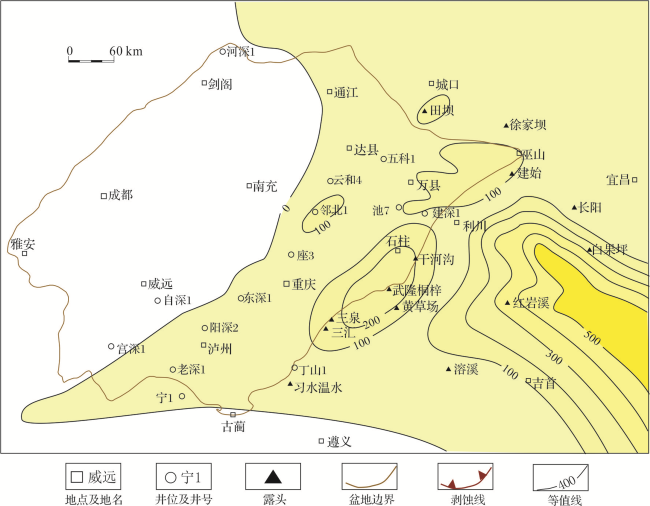

四川盆地志留系小河坝组砂岩发现于20世纪50年代,标准剖面位于四川省南川县龙骨溪小河坝村,岩性为黄灰色石英粉砂岩夹泥质粉砂岩及薄层砂质页岩,厚度为158.8 m

[1],常称“小河坝砂岩”。截至2018年底,钻遇小河坝组的探井50多口(不包括页岩气井),发现了多个油气显示和工业气流井,如五科1井中测获气1.09×10

4 m

3/d、太13井初测获气19×10

4 m

3/d等,是一个具有油气勘探潜力的领域。早在1998年,宋文海

[1]就提出小河坝组砂岩是未来的勘探区块。早期研究工作主要应用野外露头和有限的钻井资料,提出小河坝组为特致密砂岩

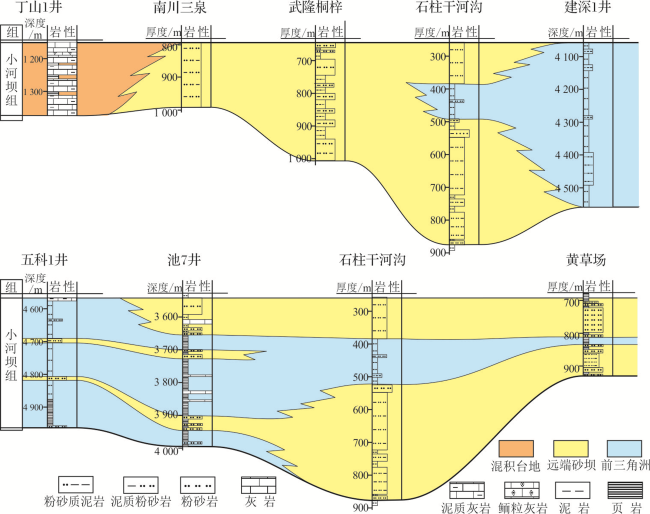

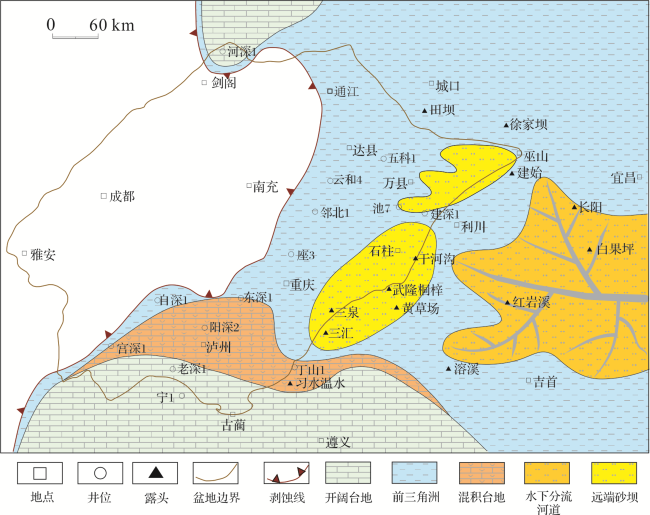

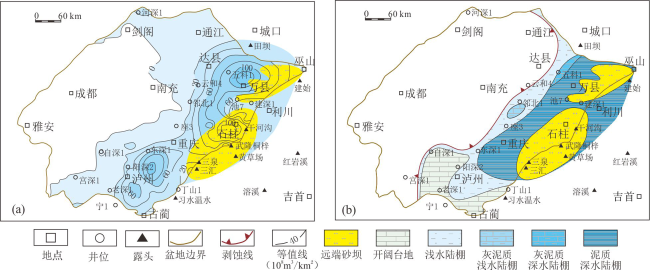

[2,3,4],故而一直未作为油气勘探的主要目的层,勘探尚未突破。由于资料不足的原因,目前在沉积相、储层的认识方面仍存在分歧,在成藏方面综合评价较少。如在沉积方面,有专家认为小河坝组沉积为三角洲水下分流河道和远砂坝

[5],也有专家认为其为浅海砂岩

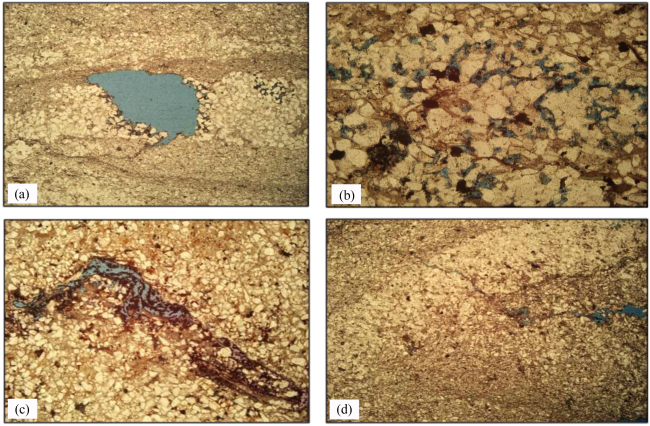

[6,7,8];在储层方面,提出其为特致密砂岩储层,后期成岩作用是储层致密化的主要原因

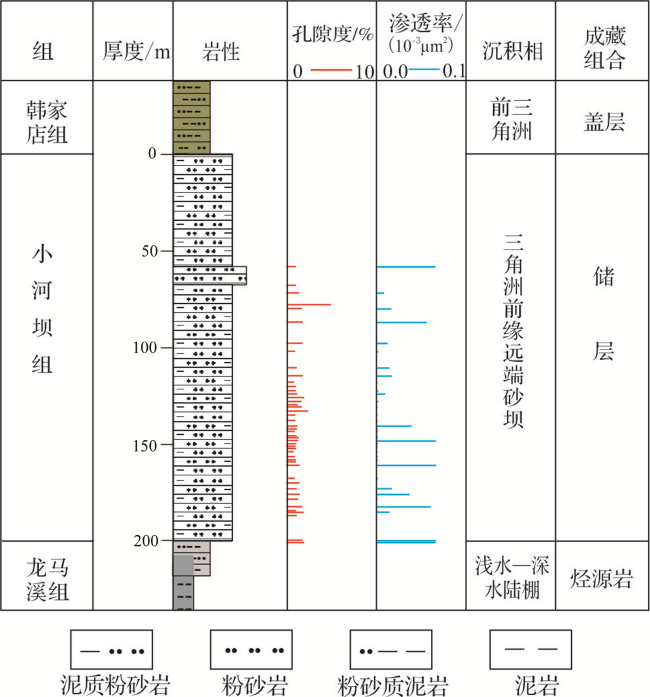

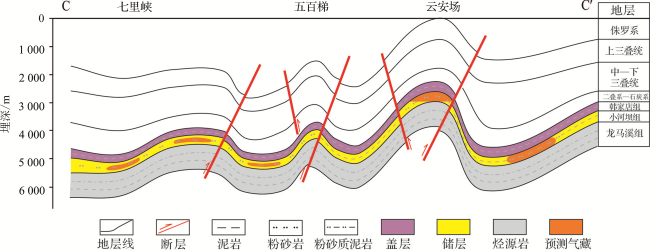

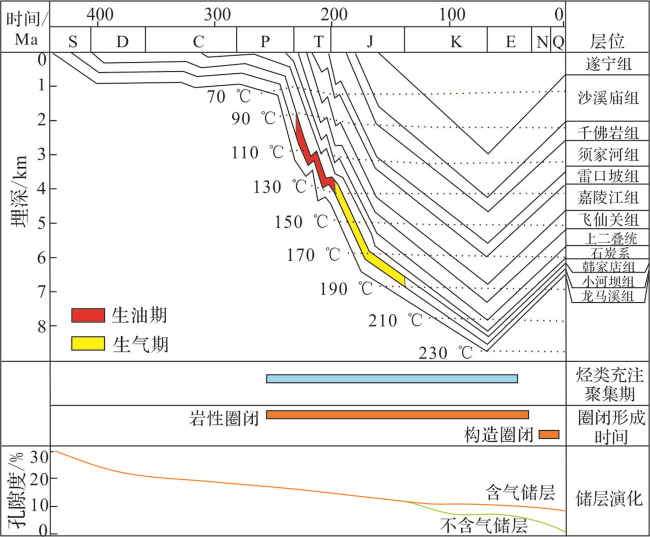

[5,9,10,11,12];在成藏方面,提出气源主要来源于下伏龙马溪组,盖层为上覆韩家店组,烃源岩和盖层条件好

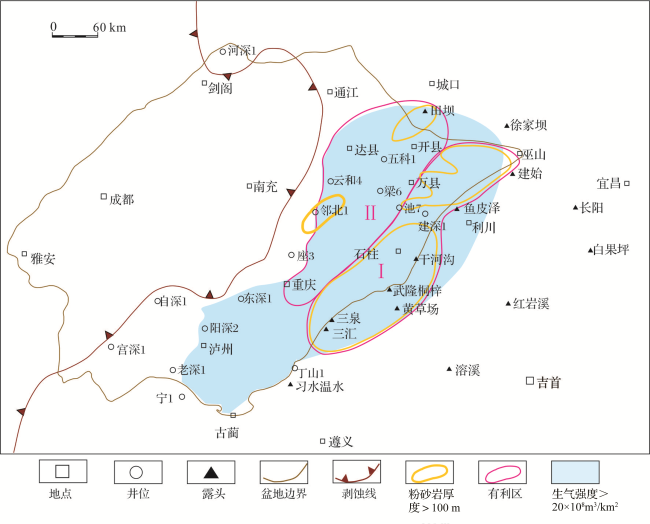

[1,13,14]。近年来,由于志留系龙马溪组页岩气勘探开发取得重大进展

[15,16,17,18],对四川盆地及周边龙马溪组烃源岩的认识有较大提升

[19]。近期有学者

[14]应用地震预测小河坝组砂岩分布,认为小河坝组有望成为勘探新领域。本文认为小河坝组砂岩直接覆盖于龙马溪组优质烃源岩之上,“近水楼台先得月”,具有先天的成藏优势,应该重新系统认识其地质特征,评价其勘探潜力和方向。该领域作为钻探的“过路”层系,取得了较多地质资料,具备进行系统研究的基础,因此,综合应用野外露头、探井、地震和测井等资料,系统研究四川盆地及周缘小河坝组岩性、砂体沉积和储层等特征,结合烃源岩、盖层、成藏组合及演化,综合分析其成藏条件,评价勘探潜力和方向。研究成果能提高对四川盆地小河坝组砂岩的地质认识,具有重要的理论意义;同时,研究成果对指导四川盆地新区新领域的天然气勘探,具有重要的实践意义。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号