0 引言

本文基于前期基本特征研究,采用静态和动态特征结合的方法开展了双鱼石区块储层结构和连通性分析,并利用地质统计结合动态分析,采用模糊聚类和模糊层次分析法对影响高产的地质因素进行了深入评价,提出高产的主控因素和评价的量化指标,与当前已钻高产井各项指标评价结果相符。双鱼石构造2019年确定的试采区外新钻井在川西超深层二叠系栖霞组生产均获得超百万立方米的日产气量,展示出川西北地区深层—超深层多层系具有良好的天然气勘探前景[5]。

1 地质基本特征与产能关系

1.1 构造、储层裂缝发育与产能

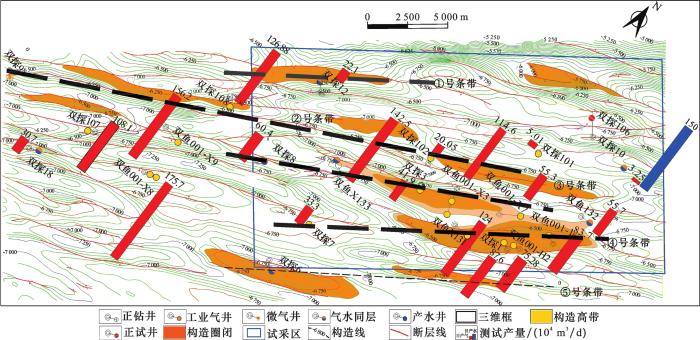

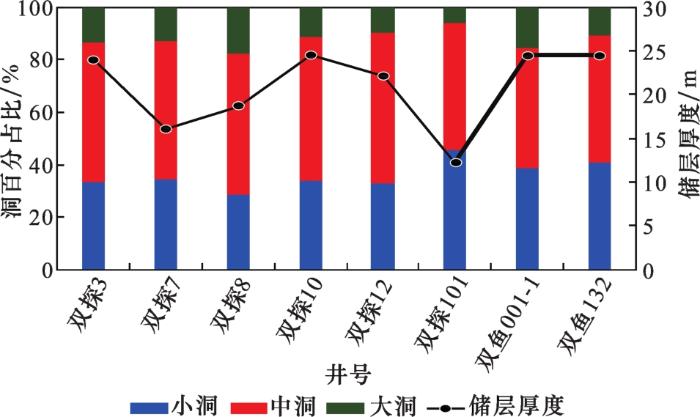

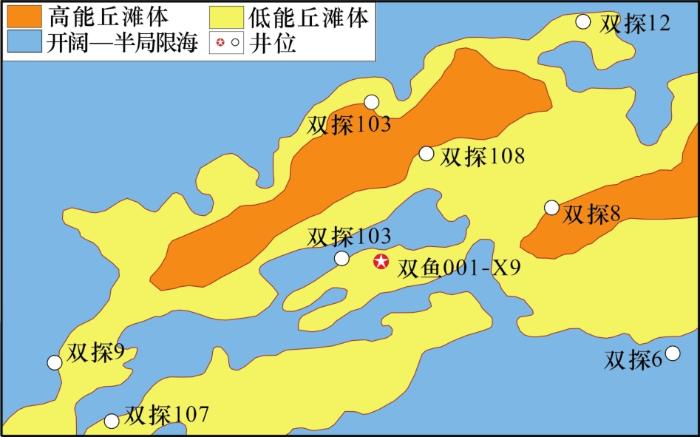

研究区主要储层段为栖霞组二段,从上至下分为A、B 2个亚段。目前区内钻探局部圈闭9个,累计面积166.61 km2。试采区内累计钻井24口(图1),主要集中在③号、④号构造高带上,其中①号高带2口、②号高带5口、③号高带12口、④号高带4口、⑤号高带1口。相对来讲,高产稳产不产水的气井处于构造的相对高位置,在高带中相对低部位共钻探5口井,其中双探8井、双鱼X133井生产地层水,双鱼132井、双鱼001-X3井产能相对较低。

图1

图1

双鱼石区块栖霞组气藏试采区和试采井分布

Fig.1

Distribution of production test areas and wells in gas reservoir of the Qixia Formation in Shuangyushi area

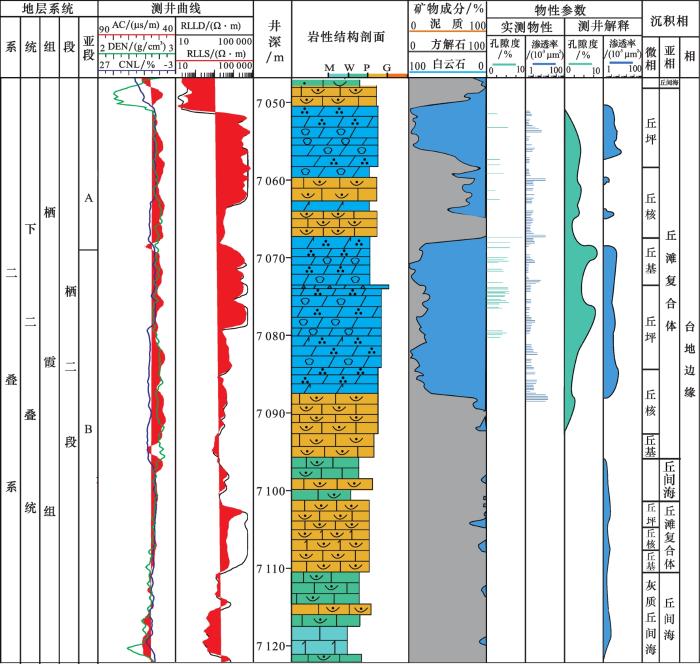

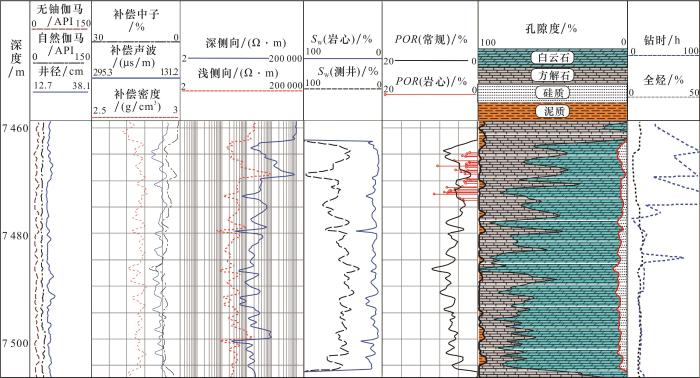

图2

图2

双探12井梁山组—栖霞组层序地层综合柱状图

Fig.2

Sequence stratigraphy comprehensive bar chart of in Well Shuangtan 12 of Liangshan-Qixia Formation

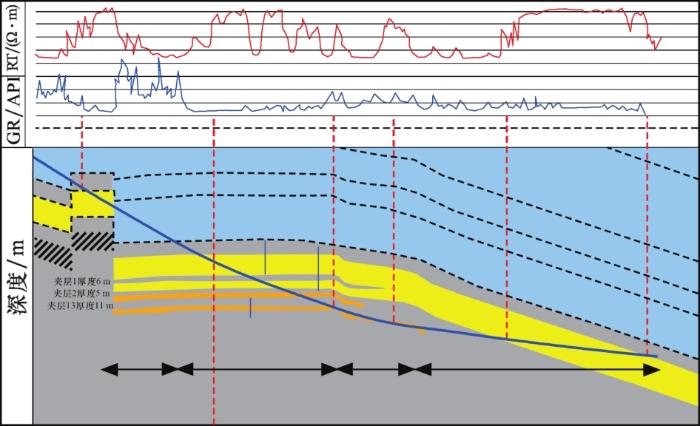

双鱼石区块实钻井储层对比表明(图3),单井储层累计厚度为11~55 m,平均为21.97 m,储层总厚度占地层厚度的10.67%~21.22%,平均为17.78%。储层纵向上主要发育在栖二段中上部(B亚段),单井发育2~4段储层,单层厚度在0.6~24.5 m之间。横向上双鱼石区块井与井之间储层稳定分布,可连续追踪对比。

图3

图3

双鱼石区块栖霞组储层对比

Fig.3

Reservoir correlation diagram of the Qixia Formation in Shuangyushi area

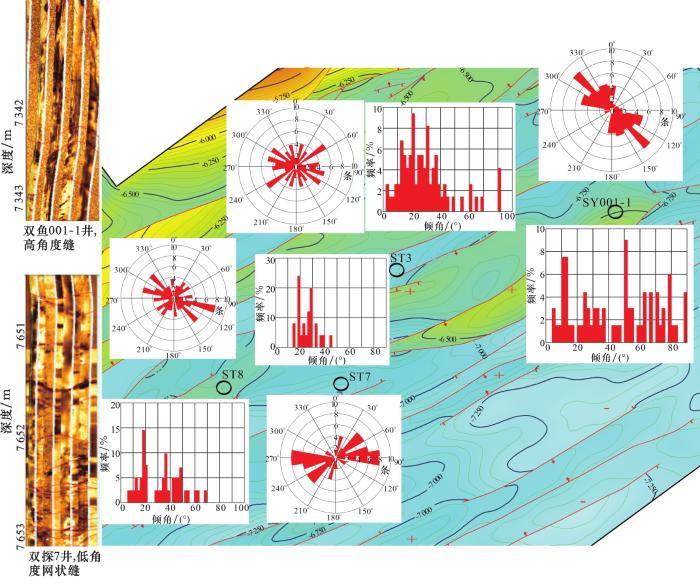

图4

图4

双鱼石区块栖霞组裂缝特征及走向、倾角平面分布

Fig.4

Distribution of fracture characteristics, strike and dip plane of the Qixia Formation in Shuangyushi area

表1 双鱼石区块栖霞组已钻井裂缝统计

Table 1

| 井号 | 测试日产气量/(104 m3) | 裂缝发育程度(测井) | 井底与邻近裂缝带距离/m | |

|---|---|---|---|---|

| 双探1 | 87.608 | 发育 | 位于裂缝带内 | 0 |

| 双鱼001-1 | 83.72 | 发育 | 北邻近裂缝带 | 75 |

| 双探7 | 33.28 | 欠发育 | 距离裂缝带远 | 550 |

| 双探8 | 60.36 | 较发育 | 位于裂缝带内 | 0 |

| 双探12 | 27.12 | 欠发育 | 距离裂缝带较远 | 275 |

| 双探3 | 41.80 | 欠发育 | 距离裂缝带近 | 100 |

| 双探10 | 气:3.25; 水:0.015 | 发育 | 位于裂缝带内 | 0 |

| 双探101 | 5.00 | 欠发育 | 距离裂缝带较远 | 300 |

| 双鱼132 | 55.68 | 欠发育 | 距离裂缝带较远 | 450 |

| 双鱼X131 | 123.97 | 发育 | 位于裂缝带内 | 0 |

| 双鱼X133 | 142.51 | 发育 | 位于裂缝带内 | 0 |

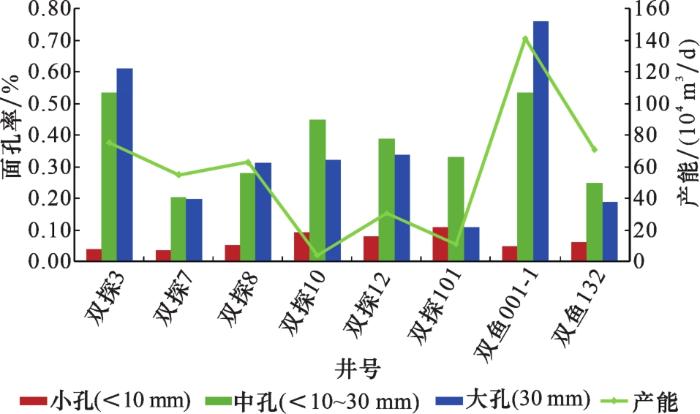

1.2 储集、渗流特征与测试产能分布特点

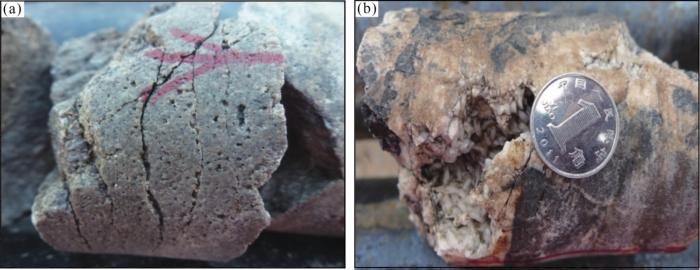

图5

图5

双鱼石区块栖霞组储集空间类型

(a)构造缝与晶间溶孔,双探3井,P1q,7 467.84 m; (b)溶蚀洞穴,双探3井,P1q,7 473.2 m

Fig.5

Reservoir space types of the Qixia Formation in Shuangyushi area

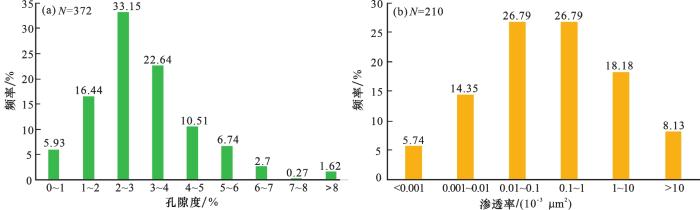

对川西北地区栖霞组取心井296个小直径样品进行分析处理,发现栖霞组取心样品孔隙度平均值仅为1.97%,最小值趋近于0,最大值为16.51%。从岩心物性分布直方图(图6)可看出,样品孔隙度分布范围为0.42%~16.51%,平均值为3.11%,主要分布在2%~6%之间;栖霞组渗透率为(0.000 253~784)×10-3 μm2,平均值为11.54×10-3 μm2,渗透率主要分布在(0.01~10)×10-3 μm2之间,渗透率大于0.01×10-3 μm2的样品占总数的79.90%。根据四川盆地碳酸盐岩储层孔隙与喉道分级标准[9],可以分为大孔粗喉、大孔中喉、中孔中喉、中孔细喉及细孔细喉5种孔隙结构类型,其中:大孔粗喉型与大孔中喉型主要出现在孔洞中粗晶白云岩中,该岩类多数为均质,部分区域非均质性较强,其具有良好的储渗性能,是栖霞组主要的储集岩类型;小孔中喉型与中孔细喉型主要出现在斑块灰质云岩、云质灰岩中,其非均质性较强,但储渗性能中等—差,是该层位重要的储集岩类型;微孔细喉型主要出现在某些斑块灰质云岩、云质灰岩和部分针孔状中粗晶白云岩中,其中斑块灰质云岩、云质灰岩非均质性极强,储渗性能一般,属于栖霞组较差的储集岩类型。

图6

图6

双鱼石地区栖霞组岩心孔隙度(a)、渗透率分布(b)直方图

Fig.6

Histogram of porosity(a) and permeability(b) distribution of the Qixia Formation in Shuangyushi area

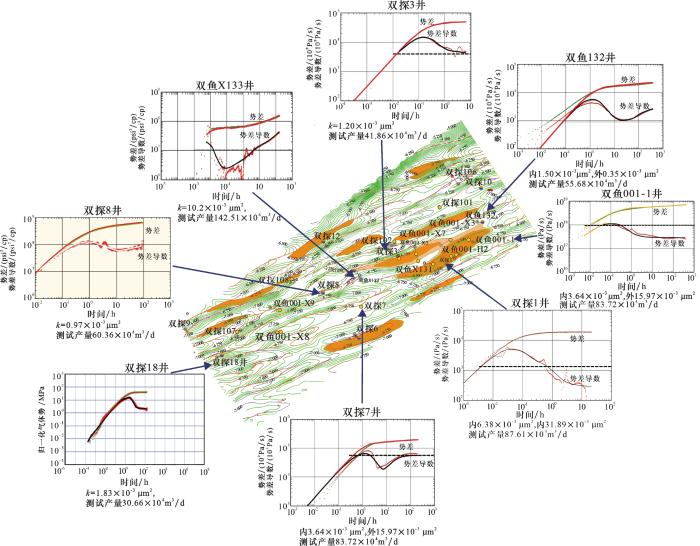

图7

图7

双鱼石构造栖霞组气藏各井压力恢复双对数曲线

Fig.7

Double logarithmic curve of pressure recovery for each well in gas reservoir of the Qixia Formation in the Shuangyushi structure

总体来讲,栖霞组储层物性特征为低孔低渗,局部存在高孔中渗层段,非均质较强。针对超深非均质性较强的低孔低渗高温高压气藏开发,优质储层发育与高产控制因素的综合准确量化评价,将是该类气藏高效开发的关键。

2 优质储层发育与高产控制因素

常规气藏研究中,通常采用岩电方法分析沉积相,确定有利沉积相带发育区,并进一步综合多因素确定储层分布有利区。针对双鱼石区块栖霞组储层发育台缘丘滩等复合沉积微相,叠加岩溶、云化作用的超深层碳酸盐岩储层,还要结合静态地质与动态分析成果,在明确优质储层发育和高产主控因素的基础上,采用多因素综合评价的方法,对影响高产的各种因素进行量化评价,才能达到准确预测高产井和提高布井成功率的目的。

2.1 优质储层发育与高产特征

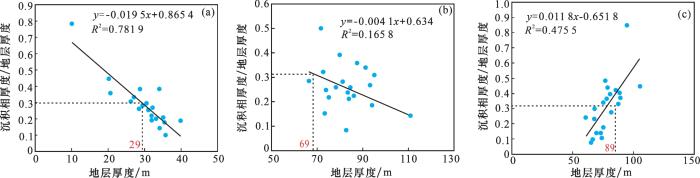

图8

图8

不同沉积微相地层厚度与沉积相厚度散点图

(a) 浅滩; (b) 滩间海+半局限海; (c) 低能滩+潮坪

Fig.8

Scatter plot of formation thickness and sedimentary facies thickness of different sedimentary microfacies

储层分布受局部构造活动的影响,在连井剖面上,高能丘滩复合体在双鱼石井区横向分布稳定,但厚度变化较大。平面上主体区主要受到后期差异抬升控制,准同生期岩溶暴露规模有限,形成了垮塌程度更低、囊状溶洞保存完好的岩溶改造白云岩优质储层[13],具备高产的储层地质基础。

2.2 储层物性和产能的基本关系

为进一步研究产能与各种地质因素的关系,在产能评价的基础上,进行了大量的统计关联分析。储层白云化程度的关联统计表明双鱼石区块栖霞组发育台缘滩微相,储集岩以白云岩为主,云质灰岩次之。对于双探3井不同岩性的岩心,白云岩的孔隙度最大,介于2.11%~7.59%之间,平均值为4.22%;豹斑灰岩的孔隙度次之,介于1.52%~4.2%之间,平均值为2.62%;灰岩的孔隙度最小,介于0.74%~2.86%之间,平均值为1.55%。以经验值孔隙度2%作为储层物性下限,白云岩孔隙度大于2%的样品数最多,储层物性相对更优,是双鱼石区块栖霞组最主要的储集岩类[19]。

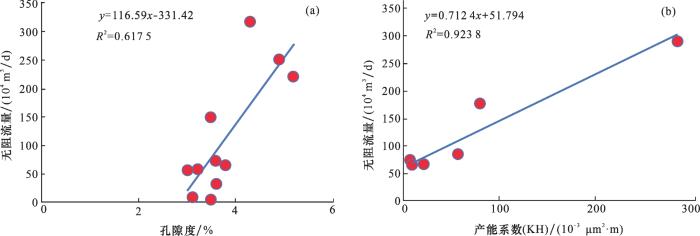

如图9所示,孔隙度和产能系数均与无阻流量呈正相关关系,相关性较好,与试井显示储层总体上为视均质渗流特征一致。说明储层白云岩化对储层裂缝发育和物性具有改善作用,该区的产能贡献总体上以微裂缝发育沟通孔洞流动为主体形式,体现为裂缝—孔隙型特点。

图9

图9

双鱼石试采区栖霞组各井白云岩厚度、产能系数(KH)与无阻流量关系

Fig.9

Relationship between dolomite thickness, productivity coefficient(KH) and open flow rate of each well of the Qixia Formation in Shuangyushi area

图10

图10

单井孔洞数与储层厚度统计

Fig.10

Statistical diagram of the number of holes in a single well and reservoir thickness

图11

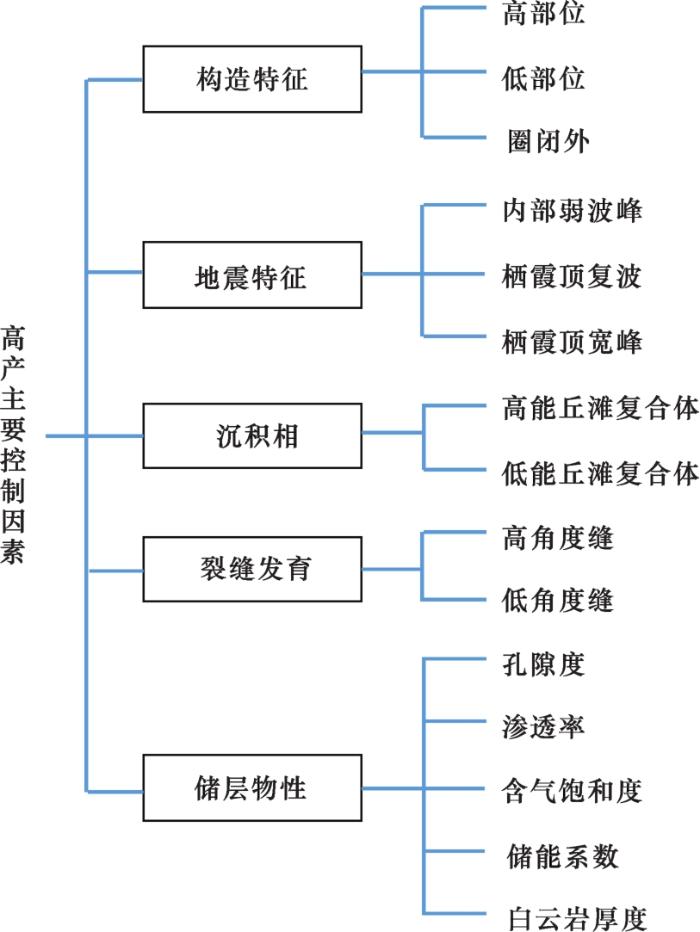

3 高产控制因素综合评价

综上所述,研究区产能主要受构造、沉积及裂缝发育控制,在构造因素中包括可构造位置、地震反射特征等,沉积相影响方面主要包括高能丘滩复合体和低能丘滩复合体,裂缝发育方面高角度缝发育好于低角度缝气井,由于储层为视均质渗流的特征,储层的孔隙度、渗透率及产能系数与气井产能线性相关性较好。

3.1 高产控制因素关键指标体系建立

模糊聚类分析是依据客观事物间的特征、亲疏程度和相似性,通过建立模糊相似关系对客观事物进行分类的数学方法。在产能控制因素指标体系建立过程中,初期选择参数主要是考虑反映储层物性、孔喉结构等,以表征储层沉积因素和成岩因素的叠加作用。因此,前期2019—2020年在高产控制因素研究中以双鱼001-1井等14口井为对象(不包括高产控制因素研究完成后部署的双鱼X131井、双鱼X133井、双鱼001-H2井、双鱼001-H3、双探18井等5口井以及2022年完成的试采区外双鱼001-X8井和双鱼001-X9井),选择储层厚度、孔隙度、渗透率、含气饱和度、电阻率、自然伽马,以及试油产量等14个参数进行聚类分析,部分井参数如表2所示。需要说明的是表2中7号井因工程因素、10号井因下部存在局部水体的影响,导致测试产量较差。

表2 各气井模糊聚类参数

Table 2

| 井号 | 储层厚度 (h)/m | 孔隙度(Φ)/% | 渗透率(k) /(10-3 μm2) | 含气饱和度(Sgi)/% | 电阻率/(Ω·m) | 自然伽马/API | 试油产量 /(104 m3/d) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 双鱼001-1 | 24.5 | 3.9 | 0.279 | 87.1 | 7 870.6 | 20.839 | 83.72 |

| 双探1 | 23.5 | 5 | 1.752 | 83.2 | 201.79 | 20.396 | 87.61 |

| 双探3 | 24 | 3.7 | 0.42 | 86.5 | 9 896.99 | 18.920 | 41.86 |

| 双探7 | 16.1 | 3 | 0.723 | 80.2 | 6 656.77 | 30.244 | 3.28 |

| 双探8 | 18.7 | 3.3 | 0.31 | 88.2 | 22 700 | 24.185 | 60.36 |

| 双探10 | 38.4 | 3.6 | 1.159 | 70.8 | 1 464.99 | 33.551 | 3.25 |

| 双探12 | 22.2 | 3.6 | 0.328 | 77.4 | 1 236.56 | 15.282 | 27.12 |

根据上述参数,首先分别采用不同的常用标准化方法处理原始数据,其次采用夹角余弦法来计算相似系数得到模糊相似矩阵,最后利用聚类法中的编网法,并通过水平阈值λ∈(0,1)得到不同的分类,最终得到以下模糊聚类分析结果。

由分类结果可以看出,模糊聚类法仅大致上针对各气井基本物性等特征进行了划分,在聚类时以双鱼001-1井的各项指标为初始指标。为了在模糊聚类分析的基础上进一步研究沉积构造参数、储层物性以及缝洞参数的影响,通过对各个影响因素进行灰色关联度分析,得到该区块气井影响因素之间的关联性,进而分析其产能与影响因素之间变化的情况。现以双鱼001-1井等14口井为例,通过灰色关联度分析方法研究其产能影响因素之间的关系以及对产能影响的程度。由于该区在勘探评价和小范围试采阶段,主要目的是找准高产控制因素以便于部署井获得高产,因此省略了对更微观的缝洞参数方面的分析。

表3 储层基本物性参数灰色关联分析

Table 3

| 水平阈值 | 值 | 参数 |

|---|---|---|

| r02 | 0.672 4 | 孔隙度(Φ)/% |

| r04 | 0.657 9 | 含气饱和度(Sgi)/% |

| r01 | 0.646 3 | 储层厚度(h)/m |

| r03 | 0.596 8 | 渗透率(k)/(10-3 μm2) |

表4 沉积构造参数灰色关联分析

Table 4

| 水平阈值 | 值 | 参数 |

|---|---|---|

| r01 | 0.743 9 | 滩核 |

| r07 | 0.743 5 | 构造条带 |

| r10 | 0.722 5 | 孔洞型 |

| r03 | 0.707 4 | 灰质滩间海夹滩缘 |

| r11 | 0.688 3 | 裂缝孔洞型 |

| r05 | 0.668 3 | 灰质滩间海 |

| r02 | 0.648 9 | 滩缘 |

| r06 | 0.638 4 | 断层距离 |

| r08 | 0.633 8 | 孔隙型 |

| r04 | 0.617 6 | 藻屑滩 |

| r09 | 0.573 9 | 裂缝—孔隙型 |

事实上,高产井的隐含指标应该包括影响稳产的储量,在图12所示的指标中同样隐含有储量因素。

图12

图12

高产控制因素指标体系

Fig.12

Index system of controlling factors for high productivity

3.2 高产控制因素的关键指标量化和排序

在进行综合评价的过程中,各层次不同指标的权重分别采用层次分析法的标度表进而获得判断矩阵。首先按标度法获得判断矩阵,比较标度的确定或称各参数的相对重要性确定,除考虑本文2.1小节的地质因素和2.2小节中参数的产能贡献外,综合考虑了灰色关联分析结果,从而给出了判断矩阵的{ aij }。

然后按以下4个步骤计算得到相对于各自所在准则层的权重,并进行一致性检验,最后进行各指标量化后的总排序。求权重采用和积法,所求得的特征向量即为某层元素的权重值。和积法是将 A 的列向量上元素归一化后取平均值作为 A 的特征向量,即:

(1)将判断矩阵的每一列元素作归一化处理,得到元素的一般项为:

式中: aij 为判断矩阵,即从层次结构模型的第2层开始,对于从属于(或影响)上一层每个因素的同一层诸因素,构造的矩阵,其中 aij >0, aij =1/ aji, aii =1; akj 为判断矩阵 aij 的第k列向量; bij 为列向量归一化后的判断矩阵。

(2)将每一列经归一化的判断矩阵按行相加,即:

式中:

(3)将

式中:

则有特征向量:

式中:

(4)计算与特征向量对应的最大特征根

式中: A 为判断矩阵 aij;

所求得的各指标权重值均符合综合排序的一致性检验,最后通过层次总排序后所求得的各产能主控因素影响程度排序如表5所示。

表 5 川西北栖霞组气藏产能主控因素影响程度排序

Table 5

主控 因素 | 高角度缝 | 高能丘滩复合体 | 渗透率 | 低角度缝 | 储能系数 | 高部位 | 低能丘滩复合体 | 孔隙度 | 栖顶复波 | 栖顶宽峰 | 低部位 | 含气饱和度 | 圈闭外 | 白云岩厚度 | 内部弱波峰 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 权重 | 0.339 | 0.222 | 0.09 | 0.068 | 0.056 | 0.053 | 0.044 | 0.027 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.007 | 0.004 |

从表5总体来看,裂缝发育程度和高能丘滩复合体是最主要的控制因素,如果根据图12把这些因素归类后并考虑裂缝和溶蚀孔洞发育与构造高部位和断层远近密切相关,则与裂缝发育程度直接相关的高角度缝、低角度缝、构造高部位(曲率大)和断层影响裂缝发育放在一起,则构造+裂缝发育程度的权重为0.46。高能丘滩复合体是第二位的高产控制因素,但由于沉积相在平面上的展布较宽,难以准确确定高能丘滩复合体,因此考虑到地震反射中的复波和宽峰结合与高的储能系数是高能滩必须具备的基本条件,形成高产控制因素预测的第二大控制因素,其综合权重为0.322,若考虑低能丘滩复合体则整体占0.366。最后关于渗透率、孔隙度、含气饱和度和白云岩厚度因素,虽然它们必然是控制高产的因素,但由于在钻开储层前这些都是难以预测的参数,归为第三大因素,综合权重占0.132,其余为低部位+内部弱波峰则应基本排除。由于栖二段白云岩化具有改善储层物性的作用,因此在井位部署时、可考虑构造高部位以及影响裂缝发育的因素、高能滩丘复合体的分布、白云化程度为高产综合控制因素。

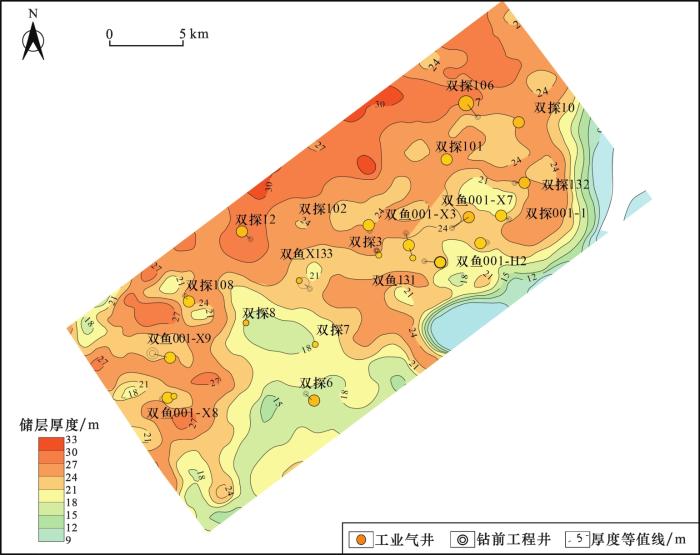

3.3 应用效果分析

文中所述方法的使用以及高产控制因素的量化结果在双鱼石南的勘探评价井和当前试采区外寻找高产井也得到了较好的应用。如高产控制因素研究期间部署的双鱼001-X8井(2020年12月2日完钻),该井位于川西北部地区田坝里构造上二叠统底界构造高点附近,属于构造高部位、台缘高能滩区域,同时根据双鱼石研究区块的储能系数分布特征可以看出该井处于研究区储层物性较好的位置。根据双鱼001-X8井的特征分析,该井的构造位置、沉积相、地震反射特征、裂缝发育区均表现出了产能主控因素影响的特征。经酸化改造后,测试产气175×104 m3/d左右,这是在川西北下二叠统栖霞组当时获得的最高测试产量的井,此次重大突破使川西北首次具有了100×104 m3/d产量的试采气井,强力支撑了高产控制因素研究成果。

图13

图13

双鱼石区块井位和储层厚度分布关系

Fig.13

Distribution relationship between wells location and reservoir thickness in Shuangyushi area

图14

图14

双探108井和双鱼001-X9井储层沉积相平面图

Fig.14

Sedimentary facies ichnography of Wells Shuangtan 108 and Shuangyu 001-X9

图15

图15

双探108井(a)与双鱼001-X9井(b)的实钻轨迹剖面

Fig.15

Graphic well log of Wells Shuangtan 108(a) and Shuangyu 001-X9(b)

图16

图16

双探108井测井解释及产气层段

Fig.16

Logging interpretation and gas-producing interval of Well Shuangtan 108

图17

图17

双鱼001-X9井实钻剖面和白云岩分布

Fig.17

Actual drilling profile and dolomite distribution of Well Shuangyu 001-X9

4 结论

(1)明确了储层发育主控因素。台缘带丘滩复合体是储层发育的物质基础,准同生期高频暴露是孔洞型储层形成的关键,准同生期海水循环白云石化模式使得储层最终定形,晚期热液胶结充填作用对储层造成破坏。

(2)给出了15个产能主要控制因素,采用层次分析法,定量分析了产能主控因素,构造高部位以及影响裂缝发育的因素、高能滩丘复合体的分布、白云化程度为高产综合控制因素。构造破裂作用提高了储层渗流能力,增大了储层渗透率,提高了气井产能系数,而白云石化作用越强储层越发育,表明白云岩分布控制了栖霞组储层的展布。

(3)除构造及裂缝发育因素外,认为丘滩复合体沉积微相与地震反射宽峰和复波结合指示了高产。试采区外新部署井进一步说明,小断裂发育的构造高部位+丘滩复合体结合地震响应上的“复波”是捕获高产井的主要方式。

参考文献

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号