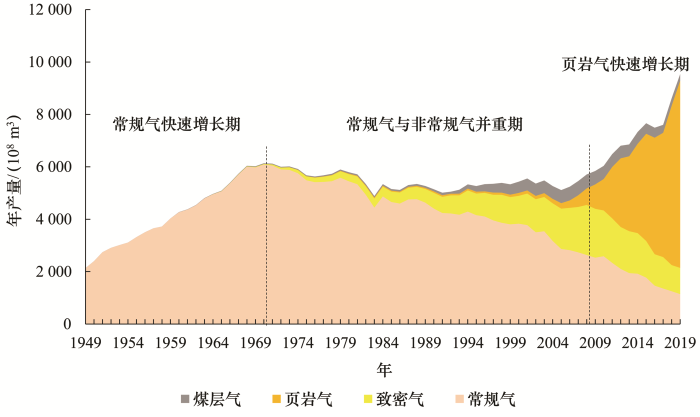

图1

近70年美国天然气发展历程

Fig. 1

The history of natural gas production in the United States in the last 70 years

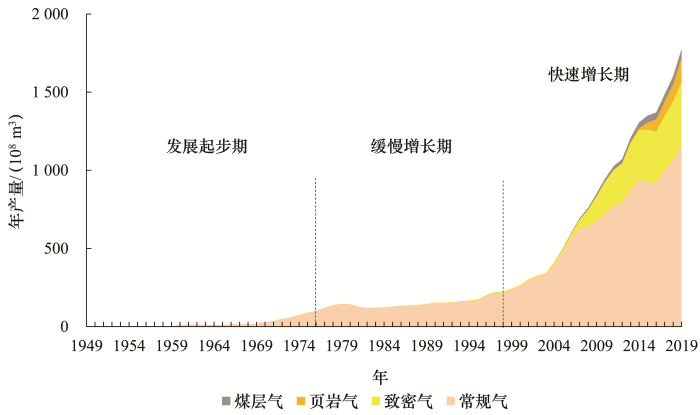

图2

近70年中国天然气发展历程

Fig. 2

The history of natural gas production in China in the last 70 years

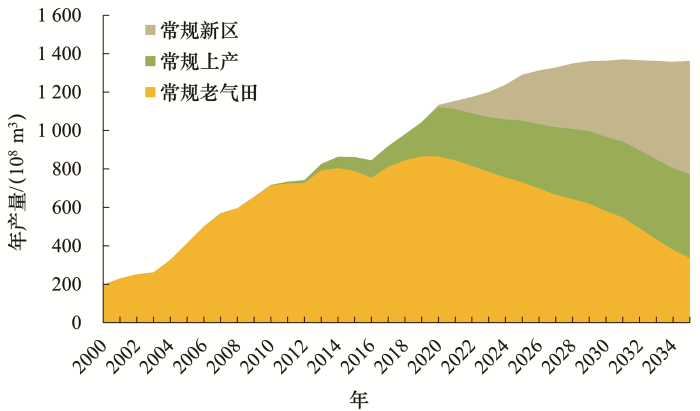

图3

至2035年中国常规气产量预测

Fig. 3

The forecast of conventional natural gas production in China before 2035

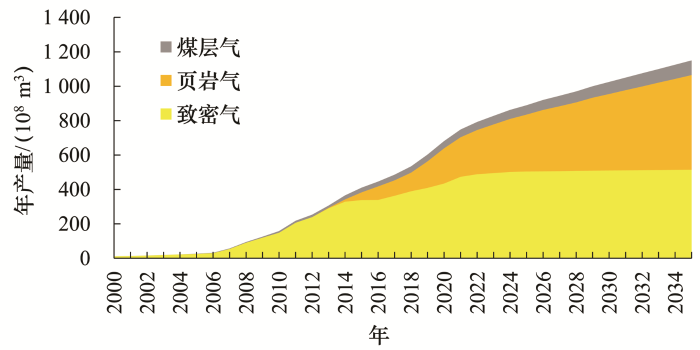

图4

至2035年中国非常规气产量预测

Fig. 4

The forecast of unconventional natural gas production in China before 2035

[1]

邹才能, 潘松圻, 赵群. 论中国“能源独立”战略的内涵、挑战及意义[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(2): 416-426.

[本文引用: 1]

ZOU C N, PAN S Q, ZHAO Q. On the connotation, challenge and significance of China’s “energy independence” strategy[J]. Petroleum Exploration and Development, 2020, 47(2): 416-426.

[本文引用: 1]

[2]

李剑, 佘源琦, 高阳, 等. 中国天然气产业发展形势与前景[J]. 天然气工业, 2020, 40(4): 133-142.

[本文引用: 1]

LI J, SHE Y Q, GAO Y, et al. Natural gas industry in China: Development situation and prospect[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(4): 133-142.

[本文引用: 1]

[3]

陆家亮,赵素平, 孙玉平, 等. 中国天然气产量峰值研究及建议[J]. 天然气工业, 2018, 38(1): 1-9.

[本文引用: 1]

LU J L, ZHAO S P, SUN Y P, et al. Natural gas production peaks in China: Research and strategic proposals[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(1): 1-9.

[本文引用: 1]

[4]

王建良, 刘睿. 中国天然气产量中长期走势预测研究[J]. 煤炭经济研究, 2019, 39(10): 41-47.

[本文引用: 1]

WANG J L, LIU R. Prediction study of the medium and long-term natural gas production in China[J]. Coal Economic Research, 2019, 39(10): 41-47.

[本文引用: 1]

[5]

国家发改委,经济运行局. 2019年天然气运行简况[EB/OL]. (2020-1-21). https://www.ndrc.gov.cn /fggz/jjyxtj/mdyqy/202001/t20200121_1219615.html.

[本文引用: 1]

National Development and Reform Commission, Economic Operation Bureau. Natural gas operation in 2019[EB/OL]. (2020-1-21). https://www.ndrc.gov.cn/fggz/jjyxtj/mdyqy/202001/t20200121_1219615.html.

[本文引用: 1]

[6]

陆家亮, 唐红君, 孙玉平. 抑制我国天然气对外依存度过快增长的对策与建议[J]. 天然气工业, 2019, 39(8): 1-9.

[本文引用: 1]

LU J L, TANG H J, SUN Y P. Measures and suggestions on restraining China’s excessive growth of natural gas external dependence[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(8): 1-9.

[本文引用: 1]

[7]

刘剑文, 杨建红, 王超. 管网独立后的中国天然气发展格局[J]. 天然气工业, 2020, 40(1): 132-140.

[本文引用: 1]

LIU J W, YANG J H, WANG C. Natural gas development pattern in China after pipeline network independence[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(1): 132-140.

[本文引用: 1]

[8]

何润民, 李森圣, 曹强, 等. 关于当前中国天然气供应安全问题的思考[J]. 天然气工业, 2019, 39(6): 123-131.

[本文引用: 1]

HE R M, LI S S, CAO Q, et al. On the security of natural gas supply in China[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(6): 123-131.

[本文引用: 1]

[9]

刘立. 我国能源供应体系建设的思考[J]. 国土资源情报, 2019 (12): 58-63.

[本文引用: 1]

LIU L. Thoughts on the construction of China’s energy supply system[J]. Land Resources Information, 2019(12): 58-63.

[本文引用: 1]

[10]

宋岩. 美国天然气分布特点及非常规天然气的勘探[J]. 天然气地球科学, 1990, 1(1): 14-16.

[本文引用: 1]

SONG Y. The distribution characteristics of natural gas and the exploration of unconventional natural gas in the United States[J]. Natural Gas Geoscience, 1990, 1(1): 14-16.

[本文引用: 1]

[11]

梁涛, 常毓文, 许璐, 等. 北美非常规油气蓬勃发展十大动因及对区域油气供需的影响[J]. 石油学报, 2014, 35(5): 890-900.

[本文引用: 1]

LIANG T, CHANG Y W, XU L, et al. Top ten causes of unconventional oil and gas resources boom in North America and its influence on regional supply and demand[J]. Acta Pe-trolei Sinica, 2014, 35(5): 890-900.

[本文引用: 1]

[12]

马新华, 陈建军, 唐俊伟. 中国天然气的开发特点与对策[J]. 天然气地球科学, 2003, 14(1): 15-20.

[本文引用: 1]

MA X H, CHEN J J, TANG J W. The natural gas development characteristics and strategy in China[J].Natural Gas Geo-science, 2003, 14(1): 15-20.

[本文引用: 1]

[13]

焦方正. 非常规油气之“非常规”再认识[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(5): 803-810.

[本文引用: 1]

JIAO F Z. Re-recognition of “unconventional” in unconventional oil and gas[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019, 46(5): 803-810.

[本文引用: 1]

[14]

李熙喆, 郭振华, 胡勇, 等. 中国超深层大气田高质量开发的挑战、对策与建议[J]. 天然气工业, 2020, 40(2): 75-82.

[本文引用: 1]

LI X Z, GUO Z H, HU Y, et al. High-quality development of ultra-deep large gas fields in China: Challenges, strategies and proposals[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(2): 75-82.

[本文引用: 1]

[15]

胡文瑞. 开发非常规天然气是利用低碳资源的现实最佳选择[J]. 天然气工业, 2010, 30(9): 1-8.

[本文引用: 1]

HU W R. Development of unconventional natural gas: The best approach to low-carbon economy and resource efficiency[J]. Natural Gas Industry, 2010, 30(9): 1-8.

[本文引用: 1]

[16]

马新华, 胡勇, 何润民. 天然气产业一体化发展模式研究与实践[J]. 技术经济, 2019, 38(9): 65-72.

[本文引用: 1]

MA X H, HU Y, HE R M. Study and practice on natural gas industrial integration development model[J]. Technology Economics, 2019, 38(9): 65-72.

[本文引用: 1]

[17]

邹才能, 杨智, 何东博, 等. 常规—非常规天然气理论、技术及前景[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(4): 575-587.

[本文引用: 1]

ZOU C N, YANG Z, HE D B, et al. Theory, technology and prospects of conventional and unconventional natural gas[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(4): 575-587.

[本文引用: 1]

[18]

马永生, 蔡勋育, 赵培荣. 中国页岩气勘探开发理论认识与实践[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(4): 561-574.

[本文引用: 1]

MA Y S, CAI X Y, ZHAO P R. China’s shale gas exploration and development: Understanding and practice[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(4): 561-574.

[本文引用: 1]

[19]

杨华, 付金华, 刘新社, 等. 鄂尔多斯盆地上古生界致密气成藏条件与勘探开发[J]. 石油勘探与开发, 2012, 39(3): 295-303.

[本文引用: 1]

YANG H, FU J H, LIU X S, et al. Accumulation conditions and exploration and development of tight gas in the Upper Paleozoic of the Ordos Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2012, 39(3): 295-303.

[本文引用: 1]

[20]

刘丹, 张文正, 孔庆芬, 等. 鄂尔多斯盆地下古生界烃源岩与天然气成因[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(4): 540-549.

[本文引用: 1]

LIU D, ZHANG W Z, KONG Q F, et al. Lower Paleozoic source rocks and natural gas origins in Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(4): 540-549.

[本文引用: 1]

[21]

李鹭光. 四川盆地天然气勘探开发技术进展与发展方向[J].天然气工业, 2011, 31(1): 1-6.

[本文引用: 1]

LI L G. Technical progress and developing orientation in natural gas exploration and development in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(1): 1-6.

[本文引用: 1]

[22]

马新华. 四川盆地天然气发展进入黄金时代[J]. 天然气工业, 2017, 37(2): 1-10.

[本文引用: 1]

MA X H. A golden era for natural gas development in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2017, 37(2): 1-10.

[本文引用: 1]

[23]

邹才能, 郭建林, 贾爱林, 等. 中国大气田科学开发内涵[J]. 天然气工业, 2020, 40(3): 1-10.

[本文引用: 1]

ZOU C N, GUO J L, JIA A L, et al. Connotation of scientific development for giant gas fields in China[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(3): 1-10.

[本文引用: 1]

[24]

位云生, 齐亚东, 贾成业, 等. 四川盆地威远区块典型平台页岩气水平井动态特征及开发建议[J]. 天然气工业, 2019, 39(1): 81-86.

[本文引用: 1]

WEI Y S, QI Y D, JIA C Y, et al. Production performance and development measures for typical platform horizontal wells in the Weiyuan shale gas field, Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(1): 81-86.

[本文引用: 1]

[25]

李海平, 贾爱林, 何东博, 等. 中国石油的天然气开发技术进展及展望[J].天然气工业, 2010, 30(1): 5-7.

[本文引用: 1]

LI H P, JIA A L, HE D B, et al. Technical progress and outlook of natural gas development for the PetroChina[J]. Natural Gas Industry, 2010, 30(1): 5-7.

[本文引用: 1]

[26]

武力超, 朱玉双, 刘艳侠, 等. 矿权叠置区多层系致密气藏开发技术探讨——以鄂尔多斯盆地神木气田为例[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(6): 826-832.

[本文引用: 1]

WU L C, ZHU Y S, LIU Y X, et al. Development techniques of multi-layer tight gas reservoirs in mining rights overlapping blocks: A case study of the Shenmu Gas Field, Ordos Basin,NW China[J].Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(6): 826-832.

[本文引用: 1]

[27]

冀光, 贾爱林, 孟德伟, 等. 大型致密砂岩气田有效开发与提高采收率技术对策——以鄂尔多斯盆地苏里格气田为例[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(3): 602-612.

[本文引用: 1]

JI G, JIA A L, MENG D W, et al. Technical strategies for effective development and gas recovery enhancement of a large tight gas field: A case study of Sulige Gas Field, Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019, 46(3): 602-612.

[本文引用: 1]

[28]

谢军. 安岳特大型气田高效开发关键技术创新与实践[J]. 天然气工业, 2020, 40(1): 1-10.

[本文引用: 1]

XIE J. Innovation and practice of the key technologies for the efficient development of the supergiant Anyue Gas Field[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(1): 1-10.

[本文引用: 1]

[29]

刘成川, 柯光明, 李毓. 元坝气田超深高含硫生物礁气藏高效开发技术与实践[J]. 天然气工业, 2019, 39(S1): 149-155.

[本文引用: 1]

LIU C C, KE G M, LI Y. Technologies and practices for high efficiency development of ultra deep and high sulfur reef gas reservoir in Yuanba Gas Field[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(S1): 149-155.

[本文引用: 1]

[30]

孔凡群, 王寿平, 曾大乾. 普光高含硫气田开发关键技术[J]. 天然气工业, 2011, 31(3): 1-4.

[本文引用: 1]

KONG F Q, WANG S P, ZENG D Q. Key techniques for the development of the Puguang Gas Field with a high content of H2 S[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(3): 1-4.

[本文引用: 1]

[31]

王志刚. 涪陵大型海相页岩气田成藏条件及高效勘探开发关键技术[J]. 石油学报, 2019, 40(3): 370-382.

[本文引用: 1]

WANG Z G. Reservoir formation conditions and key efficient exploration & development technologies for marine shale gas fields in Fuling area, South China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2019, 40(3): 370-382.

[本文引用: 1]

[32]

马新华, 胡勇, 王富平. 四川盆地天然气产业一体化发展创新与成效[J]. 天然气工业, 2019, 39(7): 1-8.

[本文引用: 1]

MA X H, HU Y, WANG F P. An integrated production-supply-storage-marketing system for natural gas development in the Sichuan Basin: Innovation and achievements[J]. Natural Gas Industry, 2019, 39(7): 1-8.

[本文引用: 1]

[33]

贾爱林, 唐海发, 韩永新, 等. 塔里木盆地库车坳陷深层大气田气水分布与开发对策[J].天然气地球科学, 2019, 30(6): 908-918.

[本文引用: 1]

JIA A L, TANG H F, HAN Y X, et al. The distribution of gas and water and development strategy for deep-buried gasfield in Kuqa Depression, Tarim Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2019, 30(6): 908-918.

[本文引用: 1]

[34]

邹才能, 赵群, 陈建军, 等. 中国天然气发展态势及战略预判[J]. 天然气工业, 2018, 38(4): 1-11.

[本文引用: 1]

ZOU C N, ZHAO Q, CHEN J J, et al. Natural gas in China: Development trend and strategic forecast[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(4): 1-11.

[本文引用: 1]

[35]

邱中建, 赵文智, 邓松涛. 我国致密砂岩气和页岩气的发展前景和战略意义[J]. 中国工程科学, 2012, 14(6): 4-8.

[本文引用: 2]

QIU Z J, ZHAO W Z, DENG S T. Development prospect and strategic significance of tight gas and shale gas in China[J]. China Engineering Science, 2012, 14(6): 4-8.

[本文引用: 2]

[36]

赵文智, 贾爱林, 位云生, 等. 中国页岩气勘探开发进展及发展展望[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(1): 31-44.

[本文引用: 1]

ZHAO W Z, JIA A L, WEI Y S, et al. Progress in shale gas exploration in China and prospects for future development[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(1): 31-44.

[本文引用: 1]

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 天然气作为优质燃料和清洁化石能源,在我国能源结构调整中发挥着越来越重要的作用[1 ] .鉴于我国天然气的资源禀赋和经济发展阶段,国内天然气产量与消费量的增速差距不断加大,保障国内天然气稳定供应已经成为我国天然气产业的重要使命.李剑等[2 ] 主要从消费和需求侧预测了2030年我国天然气产业发展前景,宏观上提出了加大天然气勘探开发力度、加快互联互通体系建设、理顺价格机制和市场管控4个方面的产业发展建议.陆家亮等[3 ] 、王建良等[4 ] 以公开报道的资源量和储量数据为基础,根据广义翁氏模型、灰色—哈伯特组合模型、产量构成法、储采比控制法等方法,主要从资源的角度,预测了我国天然气产量的发展趋势和峰值,不足之处在于:①未考虑理论技术的进步和局限;②未细化到具体气田和不同开发阶段气藏的分类预测.本文通过对比中美天然气的发展特点,分析我国天然气勘探开发面临的主要挑战,依据探明储量增长和技术进步,分已建成气田、在建上产气田和勘探新区3种类型预测常规天然气产量趋势,分致密气、页岩气、煤层气3种类型预测非常规天然气产量趋势,进一步降低影响产量预测的不确定性因素,提升我国天然气相关产业中长期发展布局的可靠性. ...

1

... 进入“十三五”,我国GDP平均增速保持6%以上,一次能源消费总量由2015年的43×108 t标准煤增长至2019年的48.6×108 t标准煤,伴随着国家经济持续快速发展和能源结构转型的快速推进,天然气在我国一次能源消费中的比例由2015年的6.0%上升至2019年的8.4%,年均增长283×108 m3 ,年均增速达到12%以上,2019年天然气消费量已达3 067×108 m3[5 ] . ...

1

... 进入“十三五”,我国GDP平均增速保持6%以上,一次能源消费总量由2015年的43×108 t标准煤增长至2019年的48.6×108 t标准煤,伴随着国家经济持续快速发展和能源结构转型的快速推进,天然气在我国一次能源消费中的比例由2015年的6.0%上升至2019年的8.4%,年均增长283×108 m3 ,年均增速达到12%以上,2019年天然气消费量已达3 067×108 m3[5 ] . ...

1

... 随着天然气消费量的快速增长,我国国内天然气生产已不能完全满足消费需求.2006年我国成为天然气净进口国,从2007年开始,我国的天然气进口量高速增长,超过国产气的产量增速,近10余年来国内天然气消费量和自产量的增速差造成我国天然气对外依存度逐年升高,2019年我国国产天然气1 777×108 m3 ,进口天然气1 322×108 m3 ,其中,进口管道气508×108 m3 ,进口液化天然气(LNG) 5 856×104 t(折合天然气814×108 m3 ),对外依存度达43.1%[6 -7 ] . ...

1

... 随着天然气消费量的快速增长,我国国内天然气生产已不能完全满足消费需求.2006年我国成为天然气净进口国,从2007年开始,我国的天然气进口量高速增长,超过国产气的产量增速,近10余年来国内天然气消费量和自产量的增速差造成我国天然气对外依存度逐年升高,2019年我国国产天然气1 777×108 m3 ,进口天然气1 322×108 m3 ,其中,进口管道气508×108 m3 ,进口液化天然气(LNG) 5 856×104 t(折合天然气814×108 m3 ),对外依存度达43.1%[6 -7 ] . ...

1

... 随着天然气消费量的快速增长,我国国内天然气生产已不能完全满足消费需求.2006年我国成为天然气净进口国,从2007年开始,我国的天然气进口量高速增长,超过国产气的产量增速,近10余年来国内天然气消费量和自产量的增速差造成我国天然气对外依存度逐年升高,2019年我国国产天然气1 777×108 m3 ,进口天然气1 322×108 m3 ,其中,进口管道气508×108 m3 ,进口液化天然气(LNG) 5 856×104 t(折合天然气814×108 m3 ),对外依存度达43.1%[6 -7 ] . ...

1

... 随着天然气消费量的快速增长,我国国内天然气生产已不能完全满足消费需求.2006年我国成为天然气净进口国,从2007年开始,我国的天然气进口量高速增长,超过国产气的产量增速,近10余年来国内天然气消费量和自产量的增速差造成我国天然气对外依存度逐年升高,2019年我国国产天然气1 777×108 m3 ,进口天然气1 322×108 m3 ,其中,进口管道气508×108 m3 ,进口液化天然气(LNG) 5 856×104 t(折合天然气814×108 m3 ),对外依存度达43.1%[6 -7 ] . ...

1

... 为满足快速增长的天然气消费,保障天然气供给安全,我国逐步建成由国产气、沿海进口LNG和中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄管线进口管道气的多元化供给格局[8 ] .通过形式的多元化(进口LNG和管道气)、路线的多样化(建立西北、西南、东北和沿海四大进口通道)、国家的多样化(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、缅甸、卡塔尔等国家)进行境外天然气的进口,分散进口风险,提高了进口气的供给安全[9 ] .截至2019年底,我国投产的中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄东线多条进口管道最大输气能力1 050×108 m3 /a,东南沿海22座进口LNG接收站设计接收能力近7 300×104 t/a.我国进口天然气基础设施建设已进入快速发展期,需从全局考虑天然气供需形势,合理安排进口气源,科学规划进口管线和LNG接收站的建设,未来相当长一段时间内国产气仍是我国天然气供给的基石,因此,为对进口气做出科学合理规划,必须准确地预测我国天然气勘探开发发展趋势. ...

1

... 为满足快速增长的天然气消费,保障天然气供给安全,我国逐步建成由国产气、沿海进口LNG和中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄管线进口管道气的多元化供给格局[8 ] .通过形式的多元化(进口LNG和管道气)、路线的多样化(建立西北、西南、东北和沿海四大进口通道)、国家的多样化(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、缅甸、卡塔尔等国家)进行境外天然气的进口,分散进口风险,提高了进口气的供给安全[9 ] .截至2019年底,我国投产的中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄东线多条进口管道最大输气能力1 050×108 m3 /a,东南沿海22座进口LNG接收站设计接收能力近7 300×104 t/a.我国进口天然气基础设施建设已进入快速发展期,需从全局考虑天然气供需形势,合理安排进口气源,科学规划进口管线和LNG接收站的建设,未来相当长一段时间内国产气仍是我国天然气供给的基石,因此,为对进口气做出科学合理规划,必须准确地预测我国天然气勘探开发发展趋势. ...

1

... 为满足快速增长的天然气消费,保障天然气供给安全,我国逐步建成由国产气、沿海进口LNG和中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄管线进口管道气的多元化供给格局[8 ] .通过形式的多元化(进口LNG和管道气)、路线的多样化(建立西北、西南、东北和沿海四大进口通道)、国家的多样化(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、缅甸、卡塔尔等国家)进行境外天然气的进口,分散进口风险,提高了进口气的供给安全[9 ] .截至2019年底,我国投产的中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄东线多条进口管道最大输气能力1 050×108 m3 /a,东南沿海22座进口LNG接收站设计接收能力近7 300×104 t/a.我国进口天然气基础设施建设已进入快速发展期,需从全局考虑天然气供需形势,合理安排进口气源,科学规划进口管线和LNG接收站的建设,未来相当长一段时间内国产气仍是我国天然气供给的基石,因此,为对进口气做出科学合理规划,必须准确地预测我国天然气勘探开发发展趋势. ...

1

... 为满足快速增长的天然气消费,保障天然气供给安全,我国逐步建成由国产气、沿海进口LNG和中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄管线进口管道气的多元化供给格局[8 ] .通过形式的多元化(进口LNG和管道气)、路线的多样化(建立西北、西南、东北和沿海四大进口通道)、国家的多样化(土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、缅甸、卡塔尔等国家)进行境外天然气的进口,分散进口风险,提高了进口气的供给安全[9 ] .截至2019年底,我国投产的中亚A/B/C管线、中缅管线、中俄东线多条进口管道最大输气能力1 050×108 m3 /a,东南沿海22座进口LNG接收站设计接收能力近7 300×104 t/a.我国进口天然气基础设施建设已进入快速发展期,需从全局考虑天然气供需形势,合理安排进口气源,科学规划进口管线和LNG接收站的建设,未来相当长一段时间内国产气仍是我国天然气供给的基石,因此,为对进口气做出科学合理规划,必须准确地预测我国天然气勘探开发发展趋势. ...

1

... 美国是世界上最早发展现代天然气工业的国家,1821年,美国纽约州弗里多尼亚钻了一口9 m深的气井,开始利用天然气,标志着美国现代天然气工业的诞生[10 ] .二战以来,美国天然气生产快速发展,大致可分为3个阶段(图1 ). ...

1

... 美国是世界上最早发展现代天然气工业的国家,1821年,美国纽约州弗里多尼亚钻了一口9 m深的气井,开始利用天然气,标志着美国现代天然气工业的诞生[10 ] .二战以来,美国天然气生产快速发展,大致可分为3个阶段(图1 ). ...

1

... 第三阶段(2008年至今):页岩气快速增长期.2008年以后,随着页岩气开发关键技术的成熟与推广,美国页岩气呈现爆发式增长,TX-LA-MS Salt盆地Haynesville区块,东部Appalachian盆地Marcellus区块、Utica区块,Western Gulf盆地Eagle Ford区块,Permian盆地Delaware区块及Arkoma盆地Fayetteville区块等主力页岩气区块相继投入规模开发,在全球掀起了“页岩气革命”的热潮,2015年页岩气产量突破4 000×108 m3 ,在美国天然气总产量中的比例首次超过50%,标志着美国进入页岩气时代.2019年美国页岩气产量再创新高,达到7 140×108 m3 ,占美国天然气总产量的75%,引领美国成为天然气净出口国[11 ] . ...

1

... 第三阶段(2008年至今):页岩气快速增长期.2008年以后,随着页岩气开发关键技术的成熟与推广,美国页岩气呈现爆发式增长,TX-LA-MS Salt盆地Haynesville区块,东部Appalachian盆地Marcellus区块、Utica区块,Western Gulf盆地Eagle Ford区块,Permian盆地Delaware区块及Arkoma盆地Fayetteville区块等主力页岩气区块相继投入规模开发,在全球掀起了“页岩气革命”的热潮,2015年页岩气产量突破4 000×108 m3 ,在美国天然气总产量中的比例首次超过50%,标志着美国进入页岩气时代.2019年美国页岩气产量再创新高,达到7 140×108 m3 ,占美国天然气总产量的75%,引领美国成为天然气净出口国[11 ] . ...

1

... 1949年后,我国现代天然气工业进入新的发展阶段,从四川盆地扩展至鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及沿海地区,大致可分为3个阶段[12 ] (图2 ). ...

1

... 1949年后,我国现代天然气工业进入新的发展阶段,从四川盆地扩展至鄂尔多斯盆地、塔里木盆地及沿海地区,大致可分为3个阶段[12 ] (图2 ). ...

1

... 2005年以来,我国新发现气田以深层—超深层、复杂碳酸盐岩和非常规气为主[13 ] .近15年发现的常规优质大气田仅有库车山前克深构造带克深气田群、川中古隆起寒武系—震旦系安岳气田和川东上二叠统—下三叠统元坝气田,优质大气田发现难度和发现周期进一步加大.2006—2019年新增探明储量11.5×1012 m3 ,其中,常规低品位(含低渗强非均质碳酸盐岩、超深层致密含水碎屑岩、火山岩、基岩等)和非常规气储量占比超过70%,特别是近5年,占比逐年增加,2019年超过80%,其中页岩气占比53%、致密气占比19%、常规低品位占比8.6%.探明储量高峰增长与探明储量劣质化将成为常态. ...

1

... 2005年以来,我国新发现气田以深层—超深层、复杂碳酸盐岩和非常规气为主[13 ] .近15年发现的常规优质大气田仅有库车山前克深构造带克深气田群、川中古隆起寒武系—震旦系安岳气田和川东上二叠统—下三叠统元坝气田,优质大气田发现难度和发现周期进一步加大.2006—2019年新增探明储量11.5×1012 m3 ,其中,常规低品位(含低渗强非均质碳酸盐岩、超深层致密含水碎屑岩、火山岩、基岩等)和非常规气储量占比超过70%,特别是近5年,占比逐年增加,2019年超过80%,其中页岩气占比53%、致密气占比19%、常规低品位占比8.6%.探明储量高峰增长与探明储量劣质化将成为常态. ...

1

... 常规气藏和非常规气深层化是必然趋势[14 ] .对于超深层气藏的勘探开发,目前技术发展空间较大,需求非常迫切.如超深层高精度三维地震成像技术,安全快速钻井技术,裂缝型致密储层改造技术,高温、高压、高含硫堵水、控水、排水技术,高抗硫大排量增压技术等. ...

1

... 常规气藏和非常规气深层化是必然趋势[14 ] .对于超深层气藏的勘探开发,目前技术发展空间较大,需求非常迫切.如超深层高精度三维地震成像技术,安全快速钻井技术,裂缝型致密储层改造技术,高温、高压、高含硫堵水、控水、排水技术,高抗硫大排量增压技术等. ...

1

... 截至2019年,我国天然气累计探明地质储量超过16.0×1012 m3 ,其中,常规低品位及非常规气累计探明储量约8.0×1012 m3 ,占比约50%,未来这一比例将进一步增大.按照不同气区不同气价和不同生产成本,评价2019年我国非效益产量约70×108 m3 ,占比3.9%,主要包括低品位碳酸盐岩、火山岩II+III类区、川中须家河组和鄂尔多斯盆地上古高含水区致密气、低品位煤层气、超深层低丰度气藏、海相页岩气III类区和陆相及海陆过渡相页岩气低效区等.如川中须家河组、鄂尔多斯盆地上古高含水区致密气仅有25%的气井单井累积产量达到了效益边界;页岩气井不考虑补贴情况下,按照目前单井投资,要实现8%的基准收益率,井均EUR需超过1.0×108 m3 ,存在较大挑战[15 ] . ...

1

... 截至2019年,我国天然气累计探明地质储量超过16.0×1012 m3 ,其中,常规低品位及非常规气累计探明储量约8.0×1012 m3 ,占比约50%,未来这一比例将进一步增大.按照不同气区不同气价和不同生产成本,评价2019年我国非效益产量约70×108 m3 ,占比3.9%,主要包括低品位碳酸盐岩、火山岩II+III类区、川中须家河组和鄂尔多斯盆地上古高含水区致密气、低品位煤层气、超深层低丰度气藏、海相页岩气III类区和陆相及海陆过渡相页岩气低效区等.如川中须家河组、鄂尔多斯盆地上古高含水区致密气仅有25%的气井单井累积产量达到了效益边界;页岩气井不考虑补贴情况下,按照目前单井投资,要实现8%的基准收益率,井均EUR需超过1.0×108 m3 ,存在较大挑战[15 ] . ...

1

... 伴随着风险与挑战,天然气勘探开发理论技术不断突破,引领储量和产量的持续增长.新理论、新技术、新工艺的更新换代将不断加快,逐步向精细化、一体化和智能化转变[16 ] . ...

1

... 伴随着风险与挑战,天然气勘探开发理论技术不断突破,引领储量和产量的持续增长.新理论、新技术、新工艺的更新换代将不断加快,逐步向精细化、一体化和智能化转变[16 ] . ...

1

... 1949年后,我国天然气工业从四川起步发展,1979年前主要油型气理论指导勘探发现,发现以中小型气藏为主.1979年煤成气理论的提出,奠定了我国陆相天然气地质理论基础.20世纪80—90年代,大中型气田勘探开发实践中形成的理论体系逐步成熟,2000年前后,前陆冲断带构造天然气成藏理论、大面积岩性气藏形成理论、深层碳酸盐岩成藏理论、叠合盆地油气富集理论、有机质接力生气理论指导了我国以常规气藏为主的持续发现,2000—2008年年均新增探明储量5 000×108 m3 以上.2010年前后,全过程生烃模式、古老碳酸盐岩成藏理论、连续型“甜点区”油气聚集理论指导了深层、超深层碳酸盐岩气藏、海相页岩气等非常规天然气的战略突破[17 -18 ] ,2009年至今,年均新增探明储量8 000×108 m3 以上,预计未来10~15年仍将保持探明储量高峰增长. ...

1

... 1949年后,我国天然气工业从四川起步发展,1979年前主要油型气理论指导勘探发现,发现以中小型气藏为主.1979年煤成气理论的提出,奠定了我国陆相天然气地质理论基础.20世纪80—90年代,大中型气田勘探开发实践中形成的理论体系逐步成熟,2000年前后,前陆冲断带构造天然气成藏理论、大面积岩性气藏形成理论、深层碳酸盐岩成藏理论、叠合盆地油气富集理论、有机质接力生气理论指导了我国以常规气藏为主的持续发现,2000—2008年年均新增探明储量5 000×108 m3 以上.2010年前后,全过程生烃模式、古老碳酸盐岩成藏理论、连续型“甜点区”油气聚集理论指导了深层、超深层碳酸盐岩气藏、海相页岩气等非常规天然气的战略突破[17 -18 ] ,2009年至今,年均新增探明储量8 000×108 m3 以上,预计未来10~15年仍将保持探明储量高峰增长. ...

1

... 1949年后,我国天然气工业从四川起步发展,1979年前主要油型气理论指导勘探发现,发现以中小型气藏为主.1979年煤成气理论的提出,奠定了我国陆相天然气地质理论基础.20世纪80—90年代,大中型气田勘探开发实践中形成的理论体系逐步成熟,2000年前后,前陆冲断带构造天然气成藏理论、大面积岩性气藏形成理论、深层碳酸盐岩成藏理论、叠合盆地油气富集理论、有机质接力生气理论指导了我国以常规气藏为主的持续发现,2000—2008年年均新增探明储量5 000×108 m3 以上.2010年前后,全过程生烃模式、古老碳酸盐岩成藏理论、连续型“甜点区”油气聚集理论指导了深层、超深层碳酸盐岩气藏、海相页岩气等非常规天然气的战略突破[17 -18 ] ,2009年至今,年均新增探明储量8 000×108 m3 以上,预计未来10~15年仍将保持探明储量高峰增长. ...

1

... 1949年后,我国天然气工业从四川起步发展,1979年前主要油型气理论指导勘探发现,发现以中小型气藏为主.1979年煤成气理论的提出,奠定了我国陆相天然气地质理论基础.20世纪80—90年代,大中型气田勘探开发实践中形成的理论体系逐步成熟,2000年前后,前陆冲断带构造天然气成藏理论、大面积岩性气藏形成理论、深层碳酸盐岩成藏理论、叠合盆地油气富集理论、有机质接力生气理论指导了我国以常规气藏为主的持续发现,2000—2008年年均新增探明储量5 000×108 m3 以上.2010年前后,全过程生烃模式、古老碳酸盐岩成藏理论、连续型“甜点区”油气聚集理论指导了深层、超深层碳酸盐岩气藏、海相页岩气等非常规天然气的战略突破[17 -18 ] ,2009年至今,年均新增探明储量8 000×108 m3 以上,预计未来10~15年仍将保持探明储量高峰增长. ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 在系列理论技术推动下,鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地成为陆上最具成长性的天然气生产基地,特别是鄂尔多斯盆地和四川盆地逐步呈现出含气层系多、埋藏深度跨度和累积厚度大、常规和非常规气叠置分布,天然气资源异常丰富的超级盆地的特点.鄂尔多斯盆地主力含气层系从古生界到中生界均有发育[19 -20 ] ,地层厚度可达1 000 m以上,资源类型包括常规气、致密气、煤层气、页岩气等多种类型,以低渗透和致密砂岩气为主,成为我国最大的天然气生产基地.四川盆地含气层系较为古老,从前寒武系到中生界数千米厚的地层中发育数十套含气层系[21 ] ,常规气、页岩气、致密气、煤层气资源富集,特别是近年碳酸盐岩大型气藏和页岩气的连续突破,天然气累计探明储量近4×1012 m3 ,其中页岩气累计探明储量近1.8×1012 m3 ,成为我国天然气探明储量最大的盆地,常规气和非常规气均具有很好的增长潜力[22 ] . ...

1

... 我国天然气藏按照“发现一类、攻关一类、配套一类”的思路,逐步形成了常规无水气藏自然衰竭开发理论、常规边底水气藏控水均衡开发理论、致密气分级降压开发理论、页岩气人工气藏理论、煤层气排水解气理论等天然气开发理论体系[23 ] ,打造了以高精度三维地震、水平井和大规模压裂改造为核心的复杂气藏开发技术利器[24 ] ,推动了我国天然气近20年产量年均增速超过10%,引领我国成为世界第六大产气国. ...

1

... 我国天然气藏按照“发现一类、攻关一类、配套一类”的思路,逐步形成了常规无水气藏自然衰竭开发理论、常规边底水气藏控水均衡开发理论、致密气分级降压开发理论、页岩气人工气藏理论、煤层气排水解气理论等天然气开发理论体系[23 ] ,打造了以高精度三维地震、水平井和大规模压裂改造为核心的复杂气藏开发技术利器[24 ] ,推动了我国天然气近20年产量年均增速超过10%,引领我国成为世界第六大产气国. ...

1

... 我国天然气藏按照“发现一类、攻关一类、配套一类”的思路,逐步形成了常规无水气藏自然衰竭开发理论、常规边底水气藏控水均衡开发理论、致密气分级降压开发理论、页岩气人工气藏理论、煤层气排水解气理论等天然气开发理论体系[23 ] ,打造了以高精度三维地震、水平井和大规模压裂改造为核心的复杂气藏开发技术利器[24 ] ,推动了我国天然气近20年产量年均增速超过10%,引领我国成为世界第六大产气国. ...

1

... 我国天然气藏按照“发现一类、攻关一类、配套一类”的思路,逐步形成了常规无水气藏自然衰竭开发理论、常规边底水气藏控水均衡开发理论、致密气分级降压开发理论、页岩气人工气藏理论、煤层气排水解气理论等天然气开发理论体系[23 ] ,打造了以高精度三维地震、水平井和大规模压裂改造为核心的复杂气藏开发技术利器[24 ] ,推动了我国天然气近20年产量年均增速超过10%,引领我国成为世界第六大产气国. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 近10年,我国天然气开发在陆上鄂尔多斯、四川、塔里木三大盆地取得重大进展,未来开发潜力可期[25 ] .鄂尔多斯盆地是我国最大的致密气生产基地,探明并开发了中国规模最大的气田——苏里格致密大气田(探明地质储量超过2.0×1012 m3 ,2019年产量超过250×108 m3 ),2019年天然气产量520×108 m3 ,攻关多层系立体开发与大幅度提高采收率技术[26 -27 ] ,支撑鄂尔多斯盆地上产600×108 m3 并保持长期稳产.四川盆地是我国最大的海相碳酸盐岩(高含硫)和海相页岩气的生产基地,发现并开发了中国单体规模最大的整装深层海相碳酸盐岩气田——安岳大气田 (探明地质储量约为1.0×108 m3 ,2019年产量超过130×108 m3 )[28 ] ,发现并开发了中国埋藏最深的生物礁气田——元坝大气田(探明地质储量超过2 000×108 m3 ,2019年产量近40×108 m3 )[29 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 高含硫大气田——普光大气田(探明地质储量近4 000×108 m3 ,2019年产量近70×108 m3 )[30 ] ,高效建成了中国第一个100×108 m3 大型页岩气田——涪陵大气田(探明地质储量超过6 000×108 m3 ,2019年产量超过60×108 m3 )[31 ] ,2019年天然气产量为486×108 m3 ,攻关完善深层碳酸盐岩气藏和深层海相页岩气有效开发技术,支撑四川盆地年产千亿方国家战略生产基地建设[32 ] .塔里木盆地是我国超深层气田开发的典范,发现并开发了中国最深(平均产层中深超过7 000 m)的陆相碎屑岩大气田——克深大气田(探明地质储量近7 000×108 m3 ,2019年产量超过90×108 m3 ),2019年天然气产量近300×108 m3 ,持续攻关超深层气藏高效开发技术[33 ] ,不断拓展我国超深层气藏新领域. ...

1

... 我国天然气地质资源量为173×1012 m3 (不含天然气水合物),累计探明率小于20%,总体处于勘探早中期[34 ] .预计2035年前,我国年均新增探明储量7 000×108 m3 左右,累计新增探明11.5×1012 m3 ,其中,常规气、非常规气分别新增探明4×1012 m3 和7.5×1012 m3 .随着致密气和页岩气的规模开发,我国天然气已进入常规与非常规并重的发展阶段,因此产量趋势预测按照常规气和非常规气2类进行论证. ...

1

... 我国天然气地质资源量为173×1012 m3 (不含天然气水合物),累计探明率小于20%,总体处于勘探早中期[34 ] .预计2035年前,我国年均新增探明储量7 000×108 m3 左右,累计新增探明11.5×1012 m3 ,其中,常规气、非常规气分别新增探明4×1012 m3 和7.5×1012 m3 .随着致密气和页岩气的规模开发,我国天然气已进入常规与非常规并重的发展阶段,因此产量趋势预测按照常规气和非常规气2类进行论证. ...

2

... 致密气产量规模大,保持稳定增长[35 ] .我国致密气开发时间较早,2006年之前产量较低,一直归到低渗砂岩气藏类型.2006年后鄂尔多斯盆地苏里格、大牛地等致密气田的规模发现和成功开发,储量产量迅速增长.截至2019年底,我国探明致密砂岩气地质储量超过5×1012 m3 ,预计2020年产量435×108 m3 ,通过持续扩大建产区域和提高采收率技术的推广应用, 2035年上产至515×108 m3 ,动用新增探明储量2.5×1012 m3 ,主要分布在鄂尔多斯盆地东部、南部上古生界和四川盆地沙溪庙组致密气(图4 ). ...

... 页岩气是增长的主力,产量快速增长[35 -36 ] .我国页岩气建产起步于2012年,依靠水平井与体积压裂技术的突破,川南长宁201-H1井和川东涪陵焦页1HF井2口水平井获高产页岩气流,拉开我国海相页岩气开发的序幕.2014—2019年,我国累计提交页岩气探明储量近1.8×1012 m3 ,投产水平井超过1 000口,以3 500 m以浅储量开发为主,2020年计划产量205×108 m3 ,依靠深层海相页岩气以及部分海陆过渡相页岩气的突破和建产,2035年持续上产至550×108 m3 ,动用新增探明储量4.5×1012 m3 ,主要分布在四川盆地泸州、渝西等海相深层和鄂东海陆过渡相区块. ...

2

... 致密气产量规模大,保持稳定增长[35 ] .我国致密气开发时间较早,2006年之前产量较低,一直归到低渗砂岩气藏类型.2006年后鄂尔多斯盆地苏里格、大牛地等致密气田的规模发现和成功开发,储量产量迅速增长.截至2019年底,我国探明致密砂岩气地质储量超过5×1012 m3 ,预计2020年产量435×108 m3 ,通过持续扩大建产区域和提高采收率技术的推广应用, 2035年上产至515×108 m3 ,动用新增探明储量2.5×1012 m3 ,主要分布在鄂尔多斯盆地东部、南部上古生界和四川盆地沙溪庙组致密气(图4 ). ...

... 页岩气是增长的主力,产量快速增长[35 -36 ] .我国页岩气建产起步于2012年,依靠水平井与体积压裂技术的突破,川南长宁201-H1井和川东涪陵焦页1HF井2口水平井获高产页岩气流,拉开我国海相页岩气开发的序幕.2014—2019年,我国累计提交页岩气探明储量近1.8×1012 m3 ,投产水平井超过1 000口,以3 500 m以浅储量开发为主,2020年计划产量205×108 m3 ,依靠深层海相页岩气以及部分海陆过渡相页岩气的突破和建产,2035年持续上产至550×108 m3 ,动用新增探明储量4.5×1012 m3 ,主要分布在四川盆地泸州、渝西等海相深层和鄂东海陆过渡相区块. ...

1

... 页岩气是增长的主力,产量快速增长[35 -36 ] .我国页岩气建产起步于2012年,依靠水平井与体积压裂技术的突破,川南长宁201-H1井和川东涪陵焦页1HF井2口水平井获高产页岩气流,拉开我国海相页岩气开发的序幕.2014—2019年,我国累计提交页岩气探明储量近1.8×1012 m3 ,投产水平井超过1 000口,以3 500 m以浅储量开发为主,2020年计划产量205×108 m3 ,依靠深层海相页岩气以及部分海陆过渡相页岩气的突破和建产,2035年持续上产至550×108 m3 ,动用新增探明储量4.5×1012 m3 ,主要分布在四川盆地泸州、渝西等海相深层和鄂东海陆过渡相区块. ...

1

... 页岩气是增长的主力,产量快速增长[35 -36 ] .我国页岩气建产起步于2012年,依靠水平井与体积压裂技术的突破,川南长宁201-H1井和川东涪陵焦页1HF井2口水平井获高产页岩气流,拉开我国海相页岩气开发的序幕.2014—2019年,我国累计提交页岩气探明储量近1.8×1012 m3 ,投产水平井超过1 000口,以3 500 m以浅储量开发为主,2020年计划产量205×108 m3 ,依靠深层海相页岩气以及部分海陆过渡相页岩气的突破和建产,2035年持续上产至550×108 m3 ,动用新增探明储量4.5×1012 m3 ,主要分布在四川盆地泸州、渝西等海相深层和鄂东海陆过渡相区块. ...

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号