0 引言

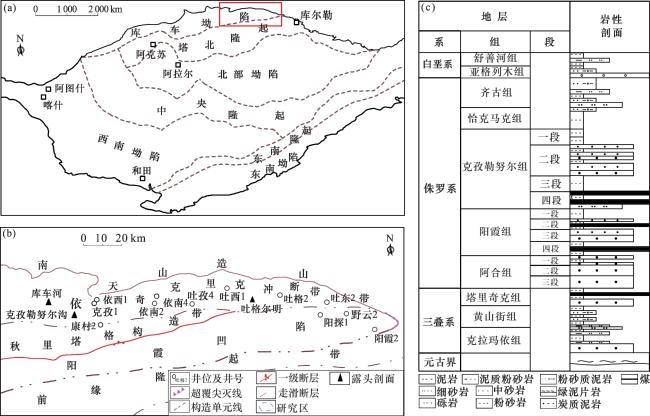

1 区域地质背景

2 样品采集与测试方法

2.1 样品采集

2.2 实验方法

2.2.1 有机岩石学分析

2.2.2 气相色谱分析

2.2.3 气相色谱—质谱分析

2.2.4 主量与微量元素分析

3 地球化学基本特征

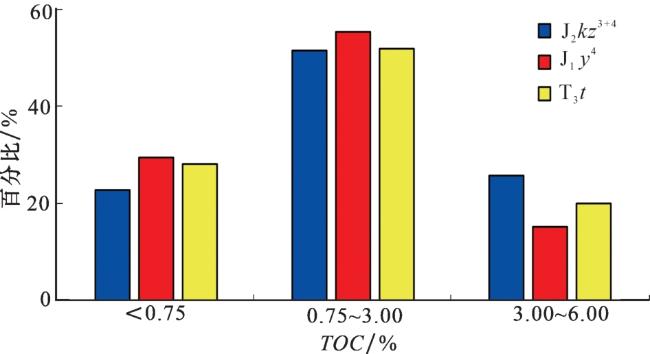

3.1 有机质丰度

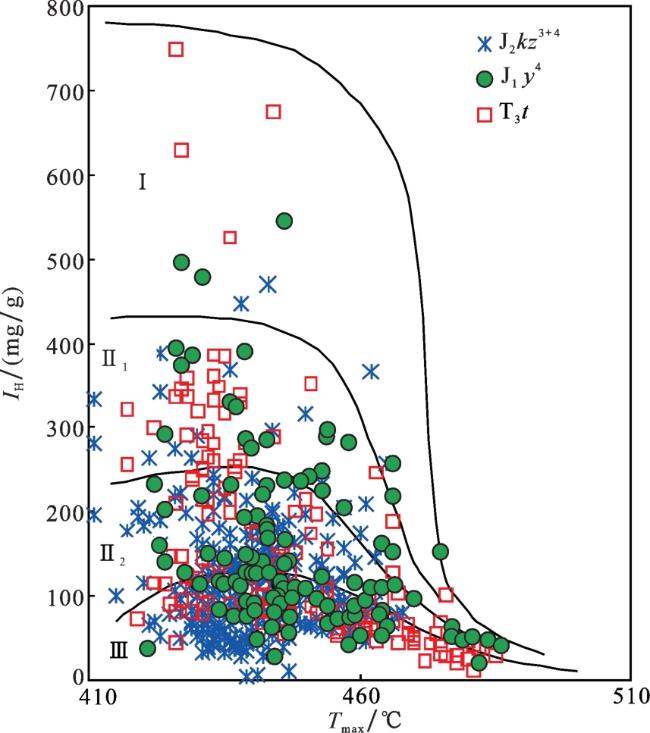

3.2 有机质类型

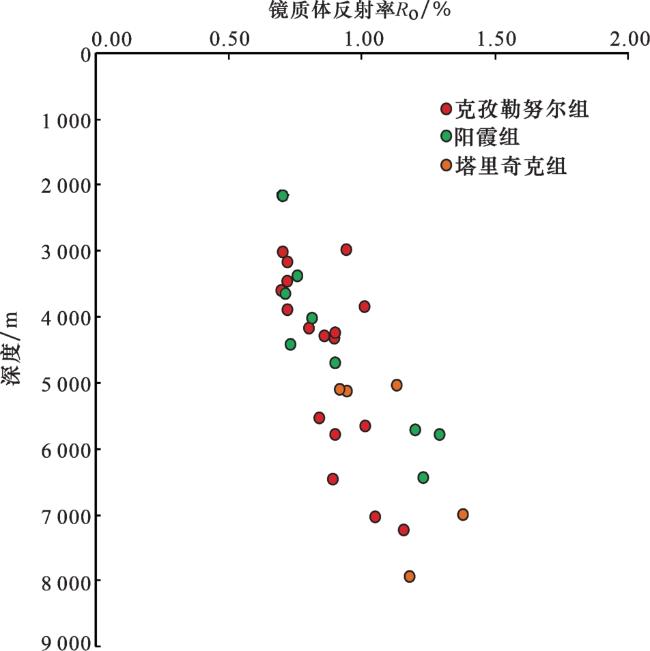

3.3 有机质成熟度

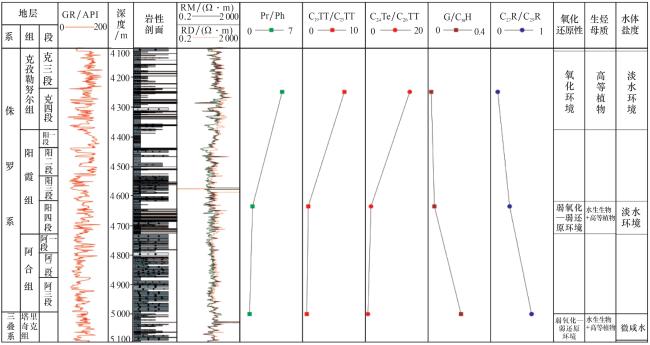

4 母质与沉积环境

4.1 生物标志物

4.1.1 类异戊二烯烃

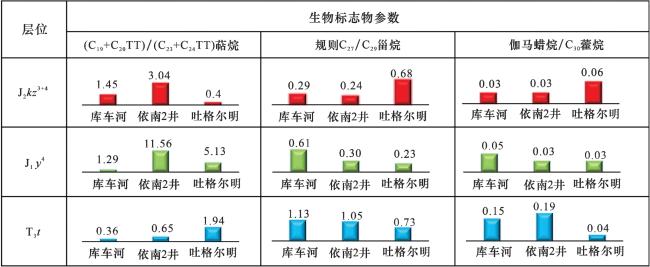

4.1.2 甾、萜烷化合物

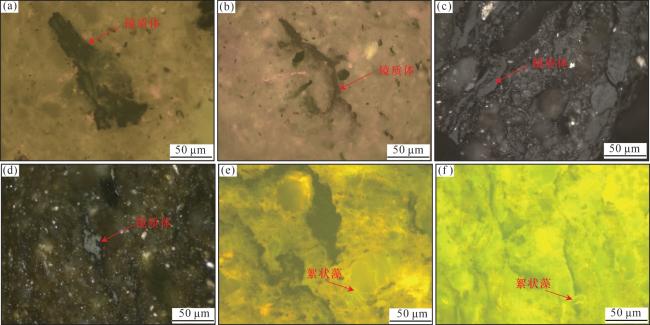

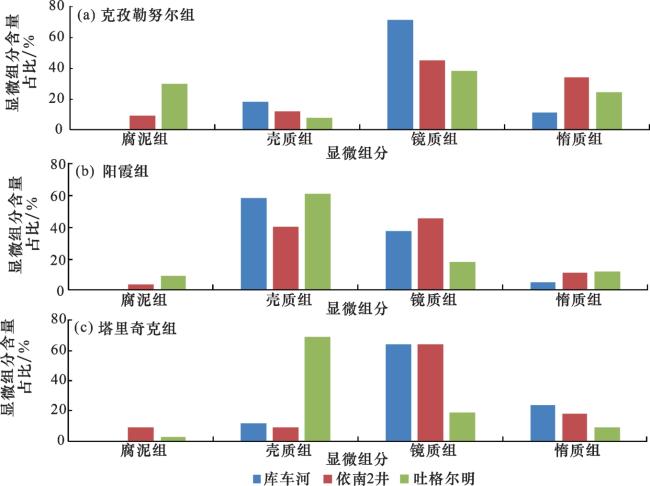

4.2 显微组分

图7 库车坳陷东部煤系泥岩样品中显微组分镜下照片(a)依南4井,3 220.8 m,J2 kz,反射单偏光;(b)依西1井,2 906.6 m,J1 y,反射单偏光;(c)克孜1井,2 955.95 m,J1 y,反射单偏光;(d)阳探1井,7 904 m,T3 t,反射单偏光;(e)阳探1井,7 919 m,T3 t,反射荧光;(f)阳探1井,7 925 m,T3 t,反射荧光 Fig.7 Microscopic photos of macerals in mudstone samples from coal measures in the eastern Kuqa Depression |

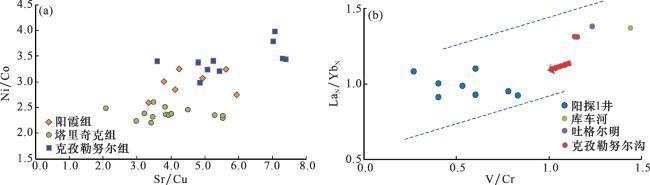

4.3 元素地球化学

5 结论

(2)不同层段煤系泥岩母质来源构成与沉积环境存在差异。与中侏罗统克孜勒努尔组相比,上三叠统塔里奇克组和下侏罗统阳霞组4段中的煤系泥岩低等水生生物输入比例增加,更富氢,除具备很好的生气能力外,还具备一定的生油能力。上三叠统塔里奇克组到中侏罗统克孜勒努尔组沉积时期,水体还原性经历了由强到弱的演化过程,早期水体相对较深,具有一定盐度和还原性较好的沉积特征,中侏罗世克孜勒努尔期的富氧环境更利于煤系泥岩的发育。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号