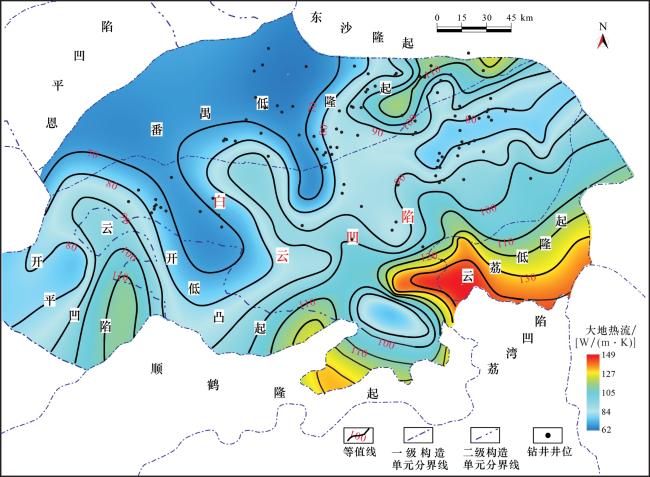

白云凹陷现今大地热流介于66.6~139.1 mW/m

2之间, 平均为89.7±14.7 mW/m

2,高于珠江口盆地的平均热流值(71.6±13.4 mW/m

2)

[9],属于高热流区。我国西部塔里木盆地和四川盆地现今平均大地热流分别为42.9 mW/m

2和53.8 mW/m

2 [30-31],远低于白云凹陷。而东部渤海湾盆地现今平均热流为66.7 mW/m

2 [32],略低于白云凹陷。众所周知,塔里木盆地和四川盆地属于古老克拉通盆地,尽管地质历史时期曾经历过复杂的构造运动,但其地温场整体处于逐渐冷却状态,故现今属于“冷”盆。而珠江口盆地形成时代很晚(新生代),且经历过2次强烈的拉张运动,故现今为“热”盆。尽管前人曾对白云凹陷现今地温场进行研究

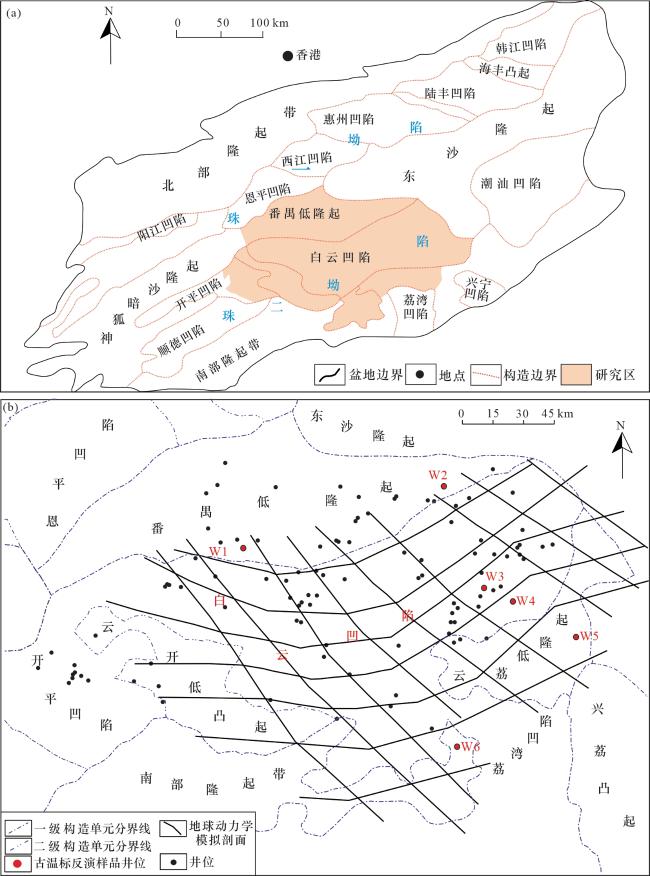

[9,12],但由于研究区域较大和测温钻孔偏少,其现今热流刻画太粗,与本文相比,无法精细地了解白云凹陷局部地温场特征。从番禺低凸起至白云凹陷中部,地壳厚度逐渐减薄,其热流逐渐升高;而从白云凹陷中部至云荔低隆起,地壳厚度增厚,但热流仍增大,这应该与基底埋深和岩浆活动有关。岩石圈与地壳厚度控制了珠江口盆地现今地温场的总体变化趋势

[9]。由于新生代的多期拉张,盆地从北到南(陆坡到陆架)地壳逐渐变薄,大陆架和上陆坡的地壳厚度为30~26 km,下陆坡为22~13 km,洋壳厚度约为8 km。岩石圈厚度与地壳厚度变化趋势一致,热岩石圈在大陆架厚度约为90 km,往陆坡方向减薄,在下陆坡、西沙海槽和洋壳区热岩石圈厚度减薄至60~65 km

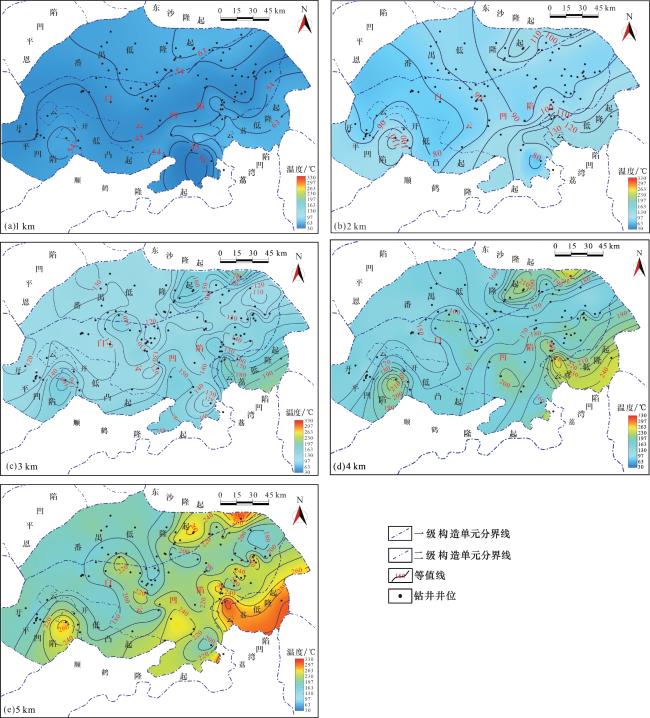

[33]。大地热流由北向南(由陆至海)逐渐增高的总体趋势与地壳、岩石圈厚度和新生代岩石圈拉张程度相一致。白云凹陷地温梯度不仅在平面上存在差异,而且垂向上也具有随深度增加而逐渐减小的特征

[12]。这种变地温场不仅造成不同次洼烃源岩成熟演化期次存在差异,同时垂向上导致烃源岩具有高热快熟的演化特征,随地温梯度升高,烃源岩成熟门限快速变浅,生烃窗口变窄

[12]。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号