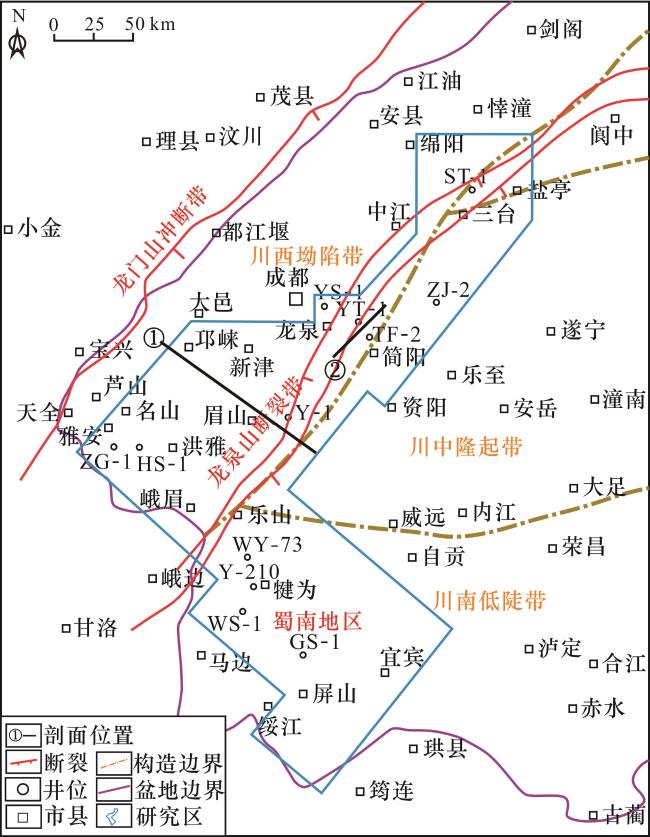

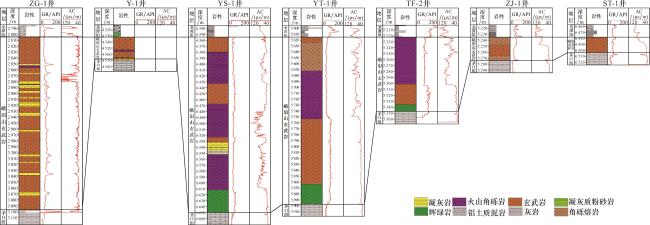

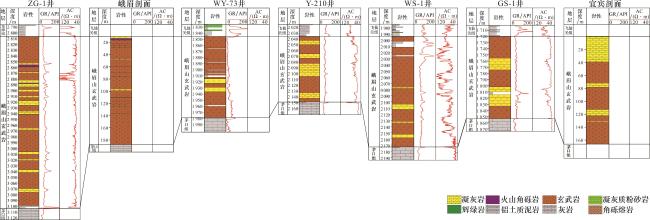

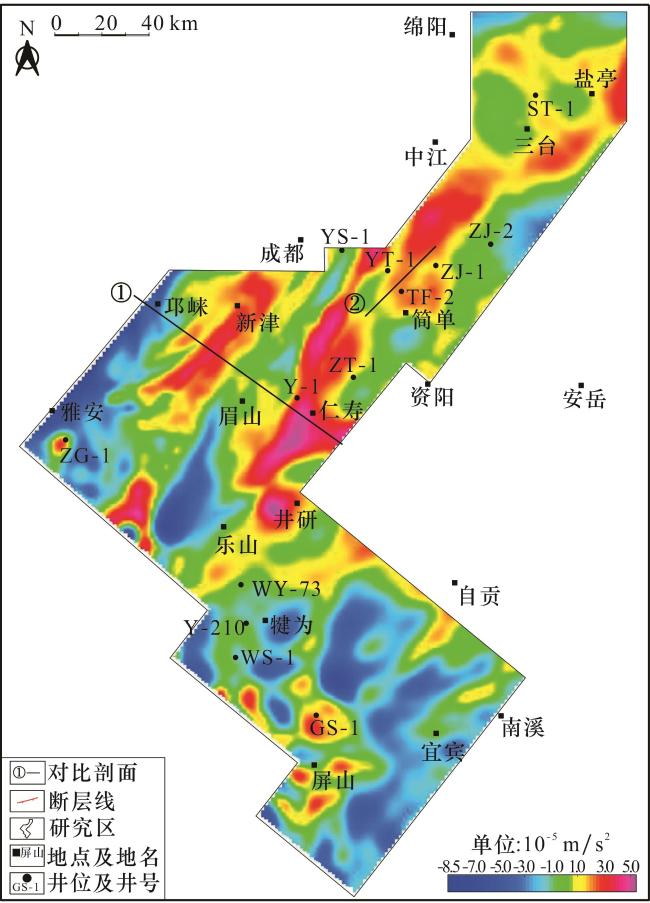

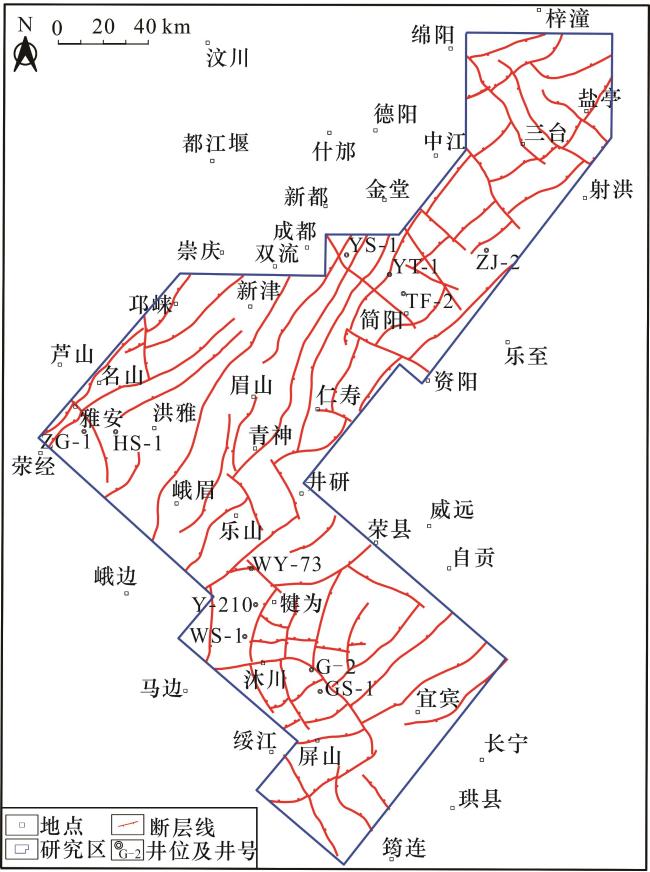

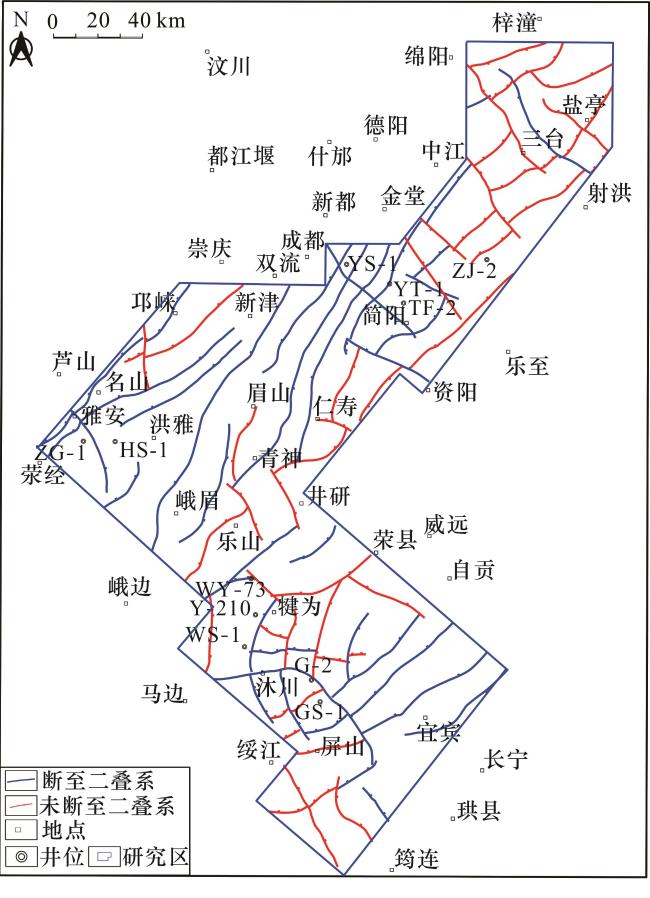

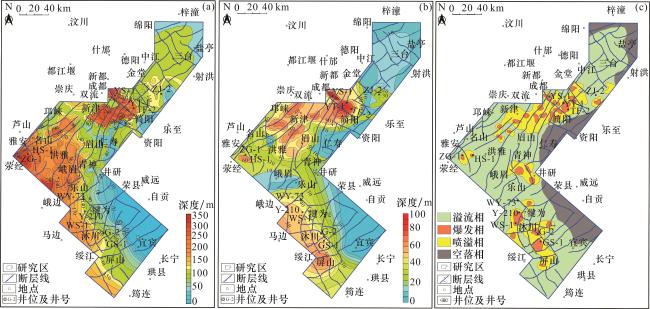

四川盆地总体处于峨眉山地幔柱中心中带—外带区域,火山岩的发育特征及岩相分布等复杂,针对火山岩的深部来源以及发育情况,众多学者探讨了基底断裂与火山岩发育特征之间的关系。刘鹏等

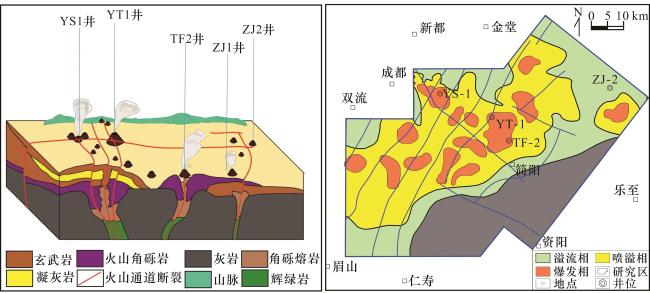

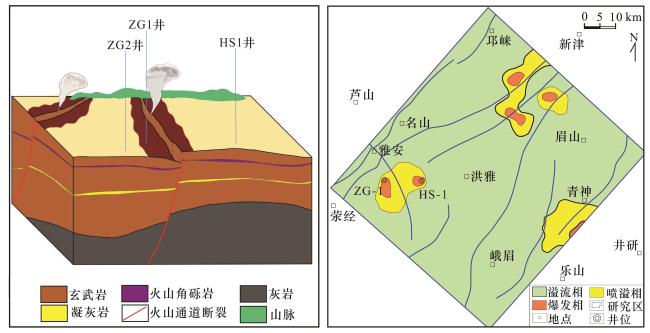

[10]认为,基底断裂之间的走滑破碎带是二叠系火山岩岩浆通道,主要发育剪切带控制的裂隙式竖状喷发和串珠状喷发2种模式;夏茂龙等

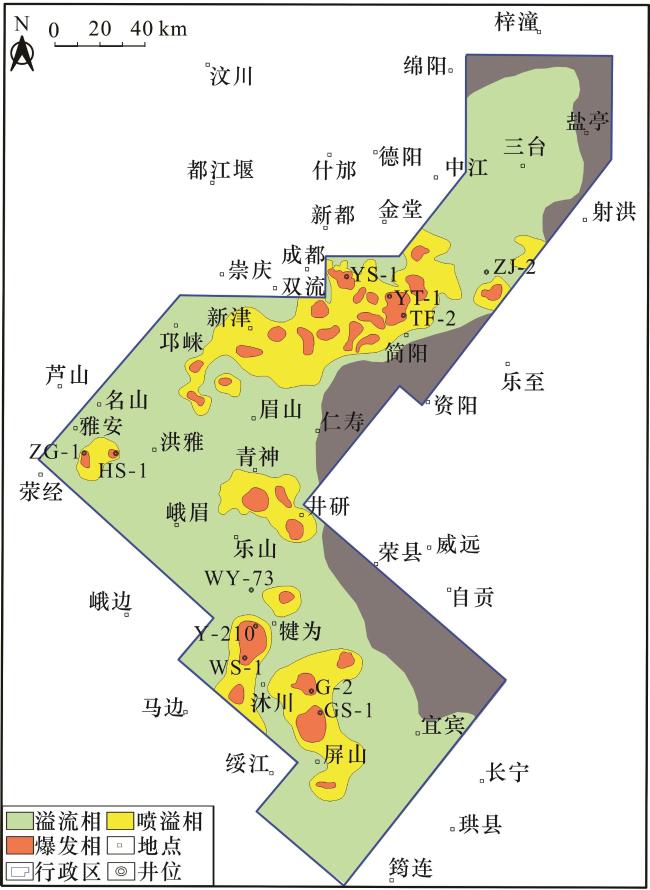

[11]认为,川西二叠系火山岩的分布受2个方向的主控断裂控制,2组断裂交会处作为岩浆通道,分别控制溢流相玄武岩和爆发相火山角砾岩的发育分布。而在准噶尔盆地以及松辽盆地,也有类似研究,周耀明

[12]认为准噶尔盆地碰撞伸展背景下的幔源岩浆发生底垫上侵使基底断裂重新复活,大量幔源岩浆沿这些断裂喷出地表,形成了盆地内广泛分布于石炭系顶部的各类火山岩。王玉学等

[13]认为松辽盆地2条或者多条基底断裂交会处通常发育火山口中心相,向四周依次发育爆发相、火山通道相、火山沉积相。与西部准噶尔、东部松辽等盆地的火成岩油气藏相比,杨柳等

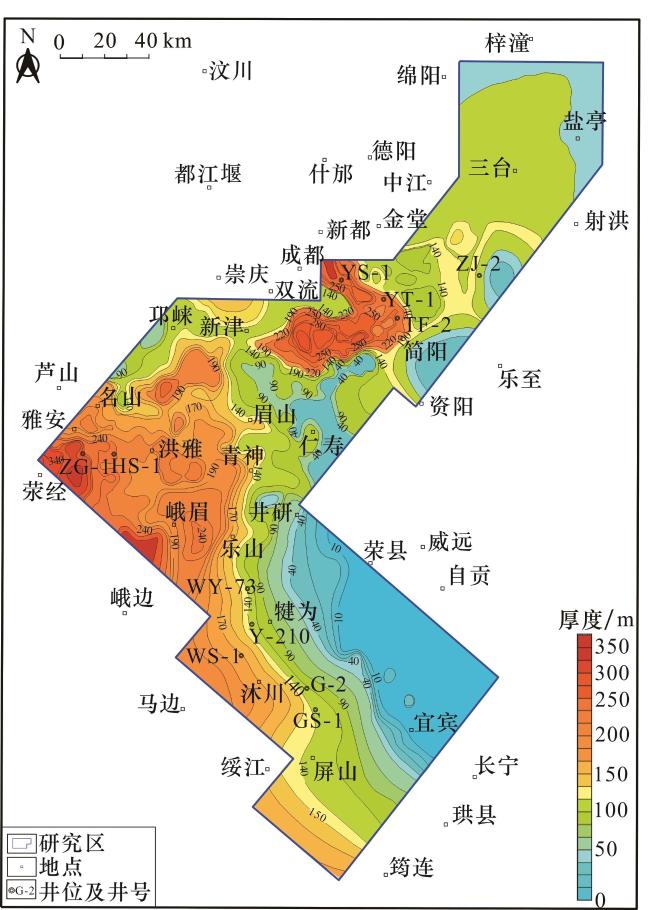

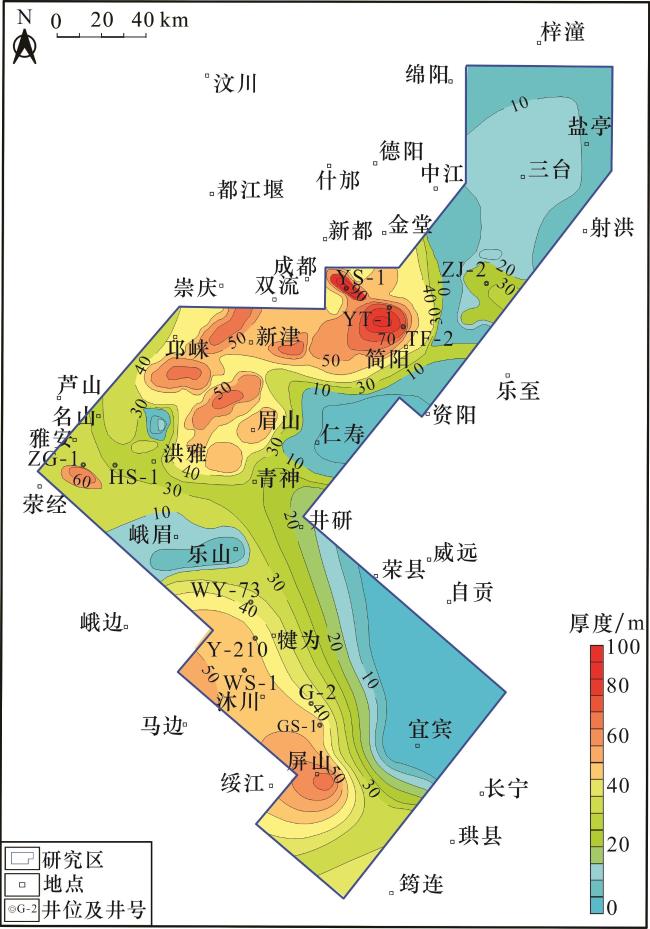

[14]认为川西火山岩的分布主要受NE—SW向基底断裂及喷发前古地貌控制,四川盆地内部的二叠系火山岩受基底断裂及次级火山机构控制,厚度小且分布不稳定。目前,对火山机构及喷发模式、有利岩相厚度及分布等问题还存在较大的争议和疑问。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号