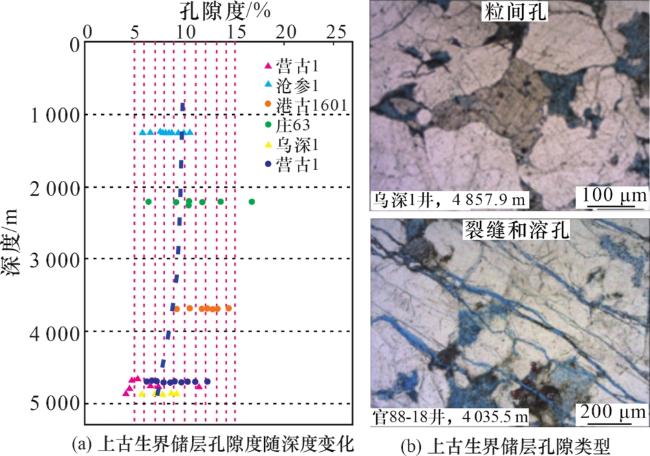

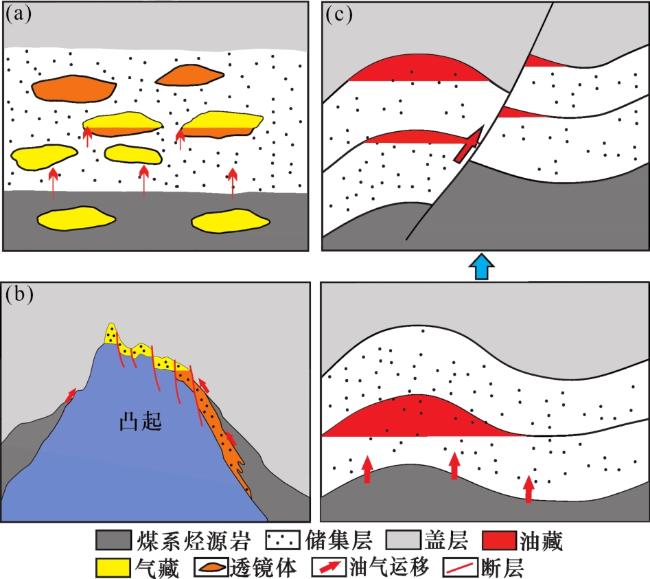

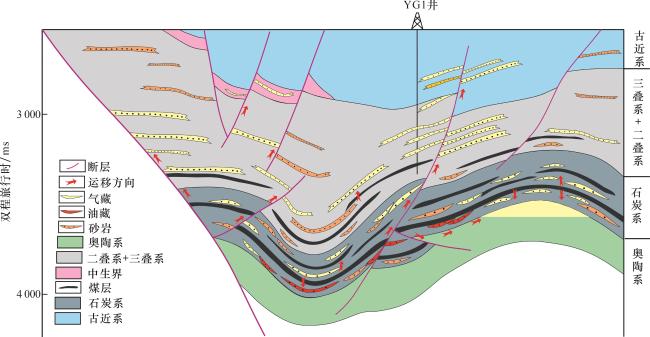

无论是碳酸盐岩储层还是碎屑岩储层,在约5 000 m的埋深下仍具备有效的储集空间[

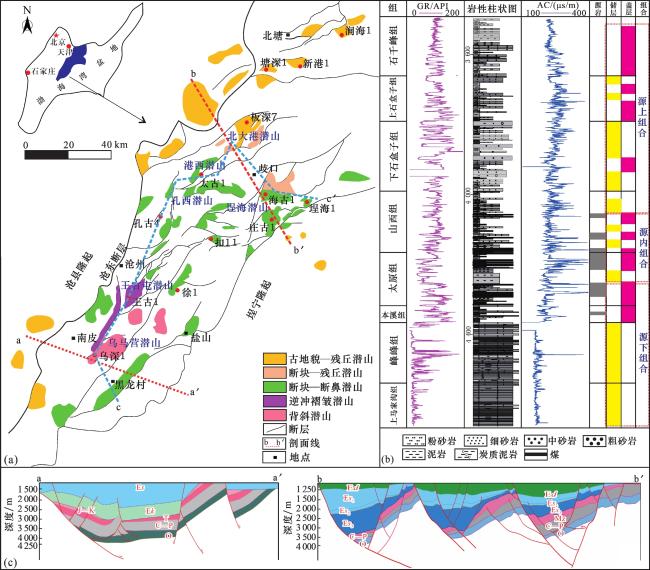

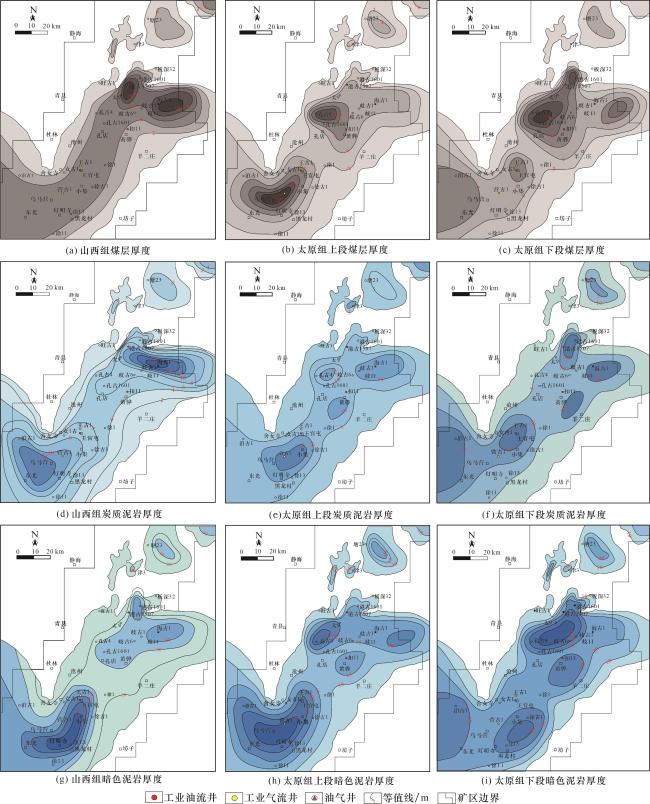

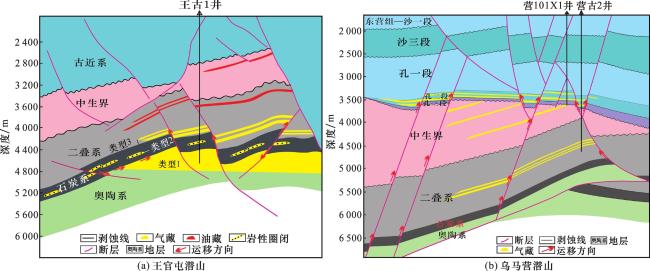

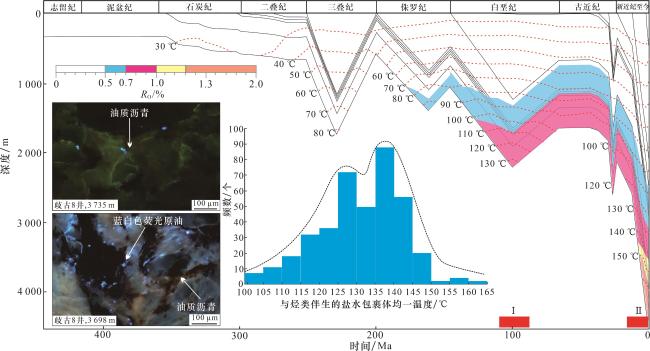

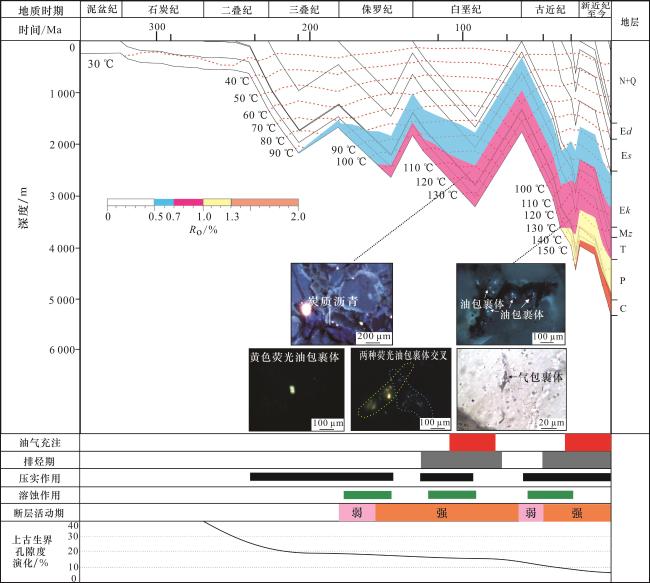

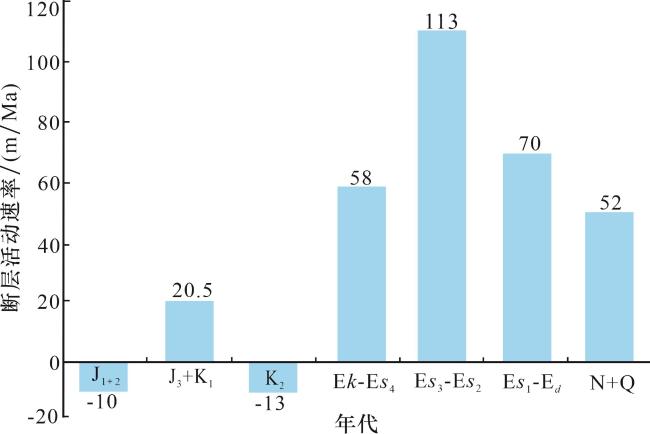

图12(a)],与储层演化过程中所受的改造作用密不可分。黄骅坳陷古生界主要经历了3次埋藏和2次规模抬升(

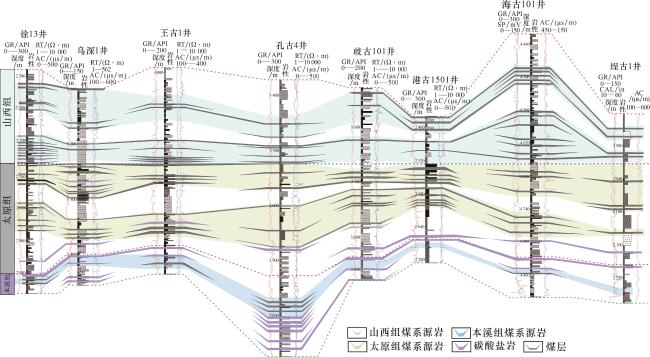

图7,

图9)。在地层演化过程中,储层改造作用使其粒间孔、溶蚀孔和裂缝发育[

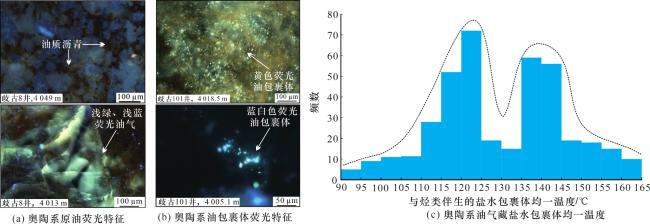

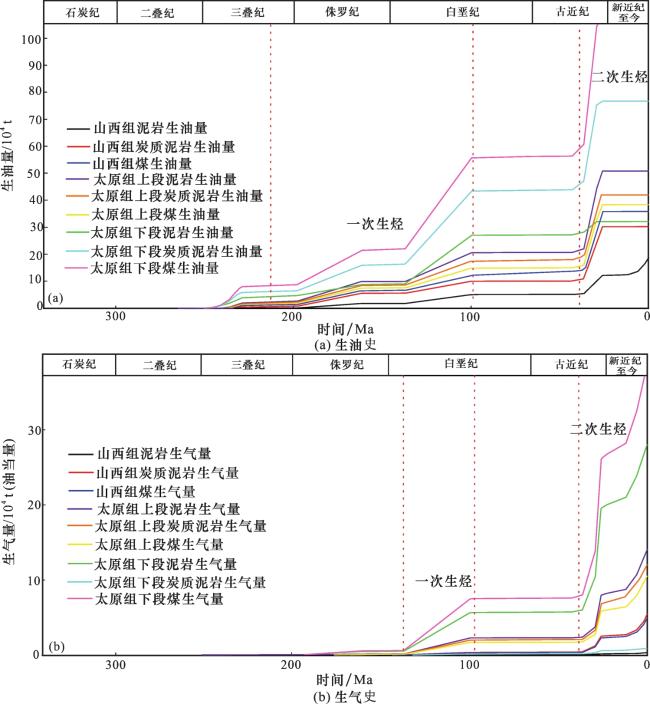

图12(b)]。初次埋藏阶段为早二叠世至中三叠世,此阶段储层主要经历压实作用,粒间体积急剧缩小;初次抬升阶段为中—晚三叠世,三叠系遭受强烈剥蚀,二叠系局部出露地表,上古生界储层经历大气淡水淋滤,导致长石等矿物大量溶解。奥陶系被抬升至近地表,强烈的断裂褶皱改造和岩溶作用叠合,在奥陶系中形成缝洞体;二次埋藏阶段为中生代,此时烃源岩处于低熟—成熟阶段[

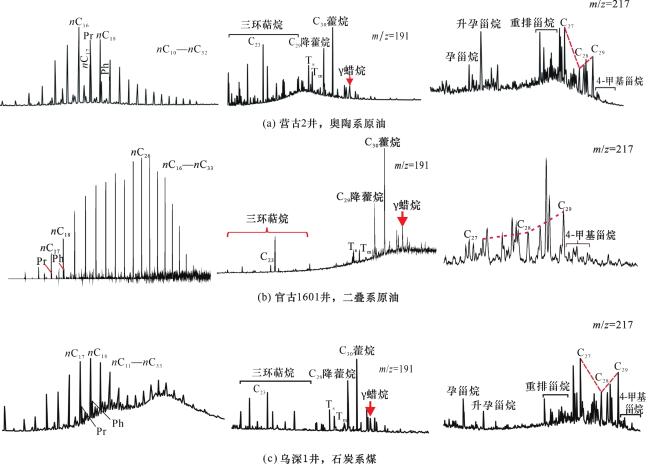

图10(b)],煤系烃源岩大量生成有机酸,储层遭受强烈的有机酸溶蚀。油气藏中气分析数据表明油气藏中CO

2大量存在,其摩尔分数介于3%~8%之间。此外,包裹体中也检测出CO

2气体,证实有机酸溶蚀过程的存在。另外,烃类充注作用对石英次生加大具有抑制作用,使孔隙空间更好地保存下来

[37]。荧光及阴极发光薄片观察结果显示,早期溶孔中充填了大量炭质沥青(

图9),证明了早期暴露、有机酸溶蚀及原油充注对石英加大的抑制作用为早期油气成藏创造了良好的储集空间;二次抬升阶段为白垩纪中、晚期,上白垩统被剥蚀殆尽;三次埋藏阶段为新生代,地层持续沉降,此过程中煤系地层持续生成有机酸或二氧化碳,使得长石、方解石等矿物遭受溶蚀

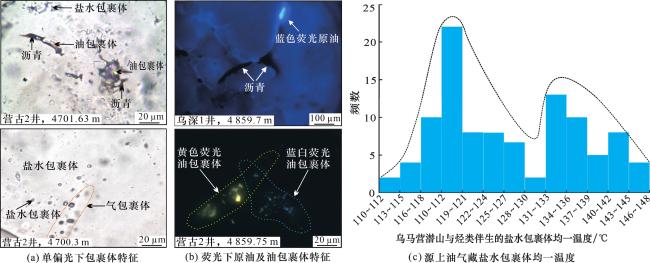

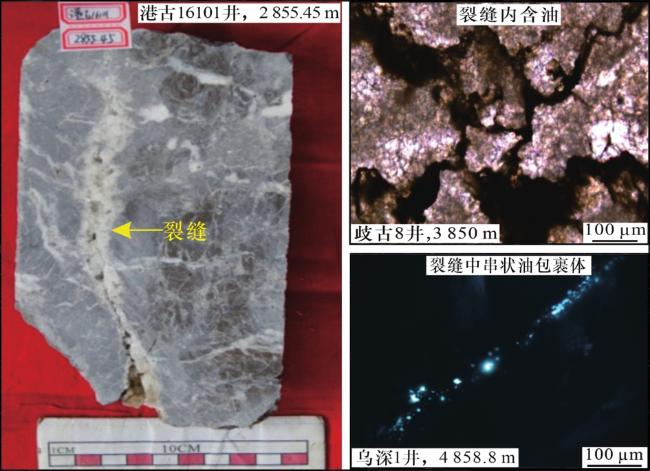

[38]。此外,在经历中—新生代多期次构造活动改造后,古生界储层发育大量构造裂缝,为烃类聚集创造良好的空间。此外,晚期烃类包裹体多在裂缝中成串或成群分布,指示了裂缝为烃类的优势储集空间(

图13)。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号