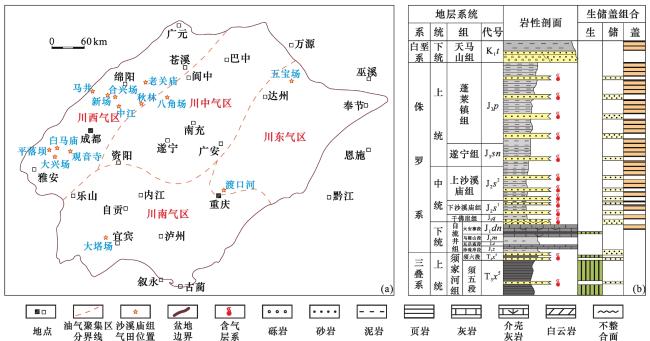

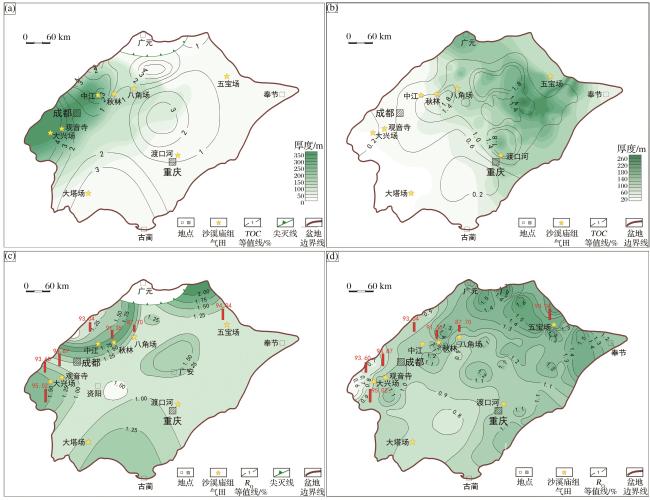

四川盆地陆相烃源岩主要发育在上三叠统须家河组,其次为下侏罗统烃源岩,上三叠统主要为一套陆相含煤建造,深色泥岩和煤层为主要烃源岩,下侏罗统烃源岩主要为湖相泥质烃源岩。沙溪庙组相关烃源岩主要为上三叠统须五段及下侏罗统烃源岩。由于沉积时川西北地区为剥蚀区,所以须五段烃源岩主要在川西中部和南部发育,厚度为150~350 m,川中地区烃源岩厚度整体为50~125 m,仅靠近川西地区烃源岩厚度较厚,可达200 m,川东地区烃源岩厚度整体小于50 m,从有机质丰度来看,川西地区

TOC含量大于1%以上的占87%,川中地区为50%,川东地区仅为30%左右

[7],川西地区优于川中及川南地区,川东地区较差[

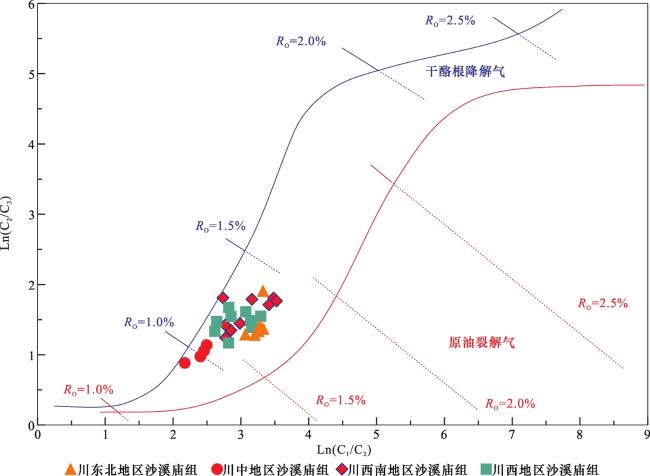

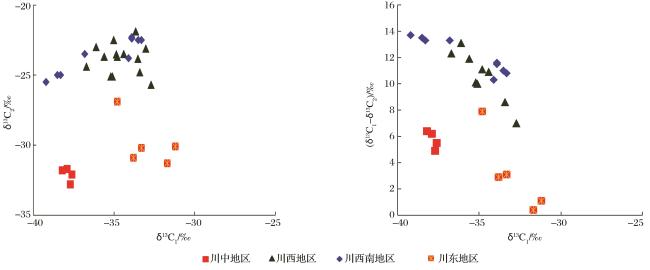

图2(a)],须五段烃源岩干酪根碳同位素值67.5%分布在-25.5‰~-22.5‰之间,32.5%分布在-28‰~-25.5‰之间,干酪根类型为II型与Ⅲ型,有机质类型以腐殖型为主,同时存在少量的腐殖—腐泥型干酪根

[7-8]。烃源岩

R O值为1%~1.7%,处于成熟—高成熟阶段,从川西南—川西中段—川北地区向东逐渐变小[

图2(c)]。下侏罗统烃源岩主要为一套深湖—半深湖相沉积,黑色页岩、介壳灰岩发育,有机质丰富,是四川盆地侏罗系重要烃源岩,其厚度自东北部向西南方向递减,以川东地区规模最大,烃源岩有效厚度可达14.6~379 m,平均厚度为142 m,厚度大于上三叠统;川中地区有效厚度可达12~132 m,平均厚度为45 m,川西、川南地区烃源岩厚度较薄,生油气条件差。

TOC含量主要在2%以下,相对于须五段,下侏罗统烃源岩整体

TOC含量明显降低,其中川中、川东地区

TOC含量在1%~2%之间,有机质丰度相对较高,川西地区下侏罗统

TOC含量在0.2%~0.6%之间,川南地区在0.2%~0.4%之间[

图2(b)],多数未达到陆相烃源岩的丰度标准,因此下侏罗统有效烃源岩主要分布在川中、川东地区

[9-10]。下侏罗统烃源岩干酪根碳同位素值50%分布在-25.5‰~-22.5‰之间,50%分布在-28‰~-25.5‰之间,干酪根类型为II型与Ⅲ型,有机质类型以腐殖型、腐泥型为主

[7,9-12],四川盆地下侏罗统烃源岩整体已达成熟至高成熟阶段,已达到大量生烃阶段,

R O值为0.6%~1.6%,整体以成熟阶段为主。川中地区热演化程度最高,最高可达1.6%,其次为川东地区,整体为川中地区与川东地区高于川南地区与川西地区,东部高于西部,北部高于南部[

图2(d)]。侏罗系气藏上覆地层为白垩系,白垩系为区域分布较为稳定的以泥岩为主的地层,厚度较大,泥岩钙质含量较高,具有较好的封盖性,同时在侏罗系内部,沙溪庙组上部蓬莱镇组中也发育较多分布稳定的泥岩层,也可以作为沙溪庙组的局部封盖层,因此白垩系是一套较好的区域封盖层,蓬莱镇组是一套较好的局部封盖层。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号