0 引言

表1 成藏年代学发展阶段Table 1 Development stage of hydrocarbon accumulation geochronology |

| 时间段 | 主要测年手段 | 适用范围/局限性 | 意义 |

|---|---|---|---|

| 20世纪80—90年代(定性描述阶段) | 结合盆地构造演化史与古地温史,以含油气系统中各项参数的有效耦合为基础,形成了一系列传统地质分析方法,主要有:圈闭形成时间法、烃源岩生排烃期法、油藏饱和压力法、油水界面追溯法等 | 间接的、定性的研究方法。是根据盆地构造演化过程中的其他参数间接地限制油气的成藏时期,仅提供大致或最早成藏时间,必然会存在诸多不确定性和误差,无法适用于复杂叠合盆地 | 对油气成藏期进行了定性判断,油气成藏年代学正式进入石油地质学界 |

| 20世纪90年代—21世纪初期(半定量描述阶段) | 随着地球化学分析手段的深入,流体包裹体均一温度法得到大力发展,同位素测年也探索性地被应用 | (1)流体包裹体均一温度测年对恢复盆地/油气田的埋藏史与热史有较高的要求。(2)储层中自生黏土矿物测年,伊利石停止生长(有人[5]质疑),所测年龄偏大,由于样品的分离、富集相对困难,不适合多期成藏,尤其是晚期成藏 | 由传统的定性研究转变位定量或半定量研究,为成藏年代学的建立奠定了重要基础 |

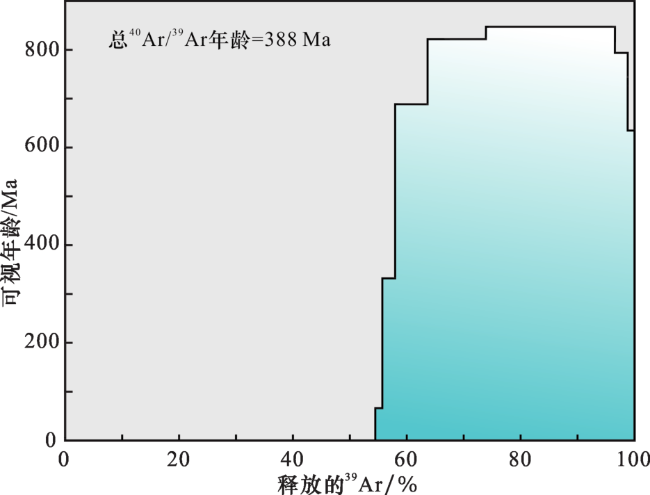

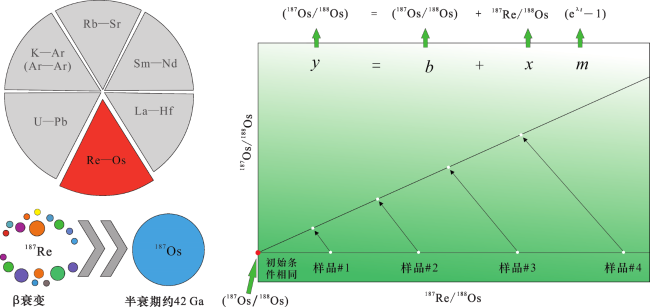

| 21世纪初期至今(定量描述阶段) | 同位素技术的发展与成熟,稀有气体同位素测年和放射性同位素测年得到广泛应用,稀有气体同位素测年有流体包裹体40Ar—39Ar、表生含钾矿物的K—Ar、40Ar—39Ar定年和(U—Th)/He热年代学;放射性同位素测年包括锆石的U—Pb、(U—Th)/He定年、磷灰石裂变径迹定年、沥青和原油中的U—Pb、Rb—Sr、Sm—Nd、Re—Os等放射性同位素定年,Re—Os同位素测年应用最多 | (1)自生伊利石K—Ar、Ar—Ar法,对于存在多油源以及多期油气充注的沉积盆地,所得数据具有多解性。(2)捕获油包裹体的自生钾长石Ar—Ar法,可以区分油气充注的期次,对于存在多油源以及多期油气充注的沉积盆地可以限定油气成藏的时代。(3)Pb—Pb法、Sr—Nd法,由于沥青中Pb、Sr、Nd同位素的赋存形式与油气成藏的关系不确定,导致数据的可靠性存在疑问。(4)Re—Os法,Re、Os元素主要是和原油、沥青以及干酪根的有机质络合在一起的,理论基础可靠。同时(187Os/188Os)i可以指示油源 | 实现了从半定量向定量的转变,进一步完善了成藏年代学 |

1 传统地质学分析方法

表2 成藏定年定性判断分类Table 2 Classification table for qualitative judgment of hydrocarbon accumulation dating |

| 定年方法 | 定年意义 | 相同点 | 特点 | 实例 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 传统地质方法 | 圈闭形成时间法 | 油气藏形成的最早时间 | (1)简单易行,对其他定年方法确定的成藏年代给予限制。(2)均属于间接的测年方法。(3)适用于构造相对稳定、充注期次单一的盆地 | 大致给出油气成藏范围,研究对象不是油气藏本身,而是对成藏时间的外推 | PERVUKHINA等[18]根据数据显示,西西伯利亚盆地北部的Bovanenkovo、Gubkin、Taz、Novyi Port、Urengoi、Kharampur和 Medvezh’e隆起大多起源于早中侏罗世,定型于早白垩世,大多数模型预测出该区油气藏主要形成于晚白垩世至今,主要集中在新近纪,含油气的古构造结果表明,所讨论的J带和J2带背斜圈闭的产油条件最有利的时期为中、晚白垩世至始新世(含始新世) |

| 生排烃时间法 | 与圈闭法相比,生排烃史确定的成藏期更接近油气藏的形成时间 | JIANG等[19]采用盆地模拟方法,对东濮凹陷烃源岩的生排烃史进行了模拟,结果表明,东濮凹陷烃源岩主要有2个生排烃期,第一期是东营中后期(约31~27 Ma),烃源岩大部分处于成熟至高度成熟阶段,处于生烃和排烃的高峰期,炭质沥青、沥青质沥青和胶态沥青反映了早期的油气充注阶段;第二期是从明华镇晚期到现在(5~0 Ma),烃源岩的埋藏深度和成熟度达到并超过之前的隆起,烃源岩的演化继续进行,油质沥青则反映了这期油气充注阶段 | |||

| 油藏饱和压力法 | 油气藏形成的时间 | 仅适用于成藏后无压力变化的简单盆地 | (1)BLIZNICHENKO[20]应用油藏饱和压力法对Ust’-Balyk油田B10区块的Neocomian统和上侏罗统的油气藏进行了定时,其油气形成于Aptian阶(早白垩世晚期,在向东更远的Surgut隆起区)。(2)包书友等[21]分析了东营凹陷和惠民凹陷油层的饱和压力,认为油气主要在古近系东营组沉积末期或新近系明化镇组沉积末期发生成藏 | ||

| 油水界面追溯法 | 此法不仅可以确定出油气运聚成藏的时间,而且还可以动态地分析油气成藏后的调整过程,分析成本低、简便直观 | 对塔中4号、6号、16号构造等油气藏的油气水界面演化史分析,发现塔中地区石炭系油藏普遍形成于晚海西期[22] | |||

1.1 圈闭的形成时间判断油气藏形成的最早时间

1.2 烃源岩的生排烃期确定油气藏的形成时间

1.3 油气藏饱和压力确定油气藏的形成时间

1.4 油水界面追溯法确定油气藏的形成时间

2 流体包裹体均一温度测年法

表3 流体包裹体均一温度定年的半定量判断Table 3 Semi-quantitative judgment of uniform temperature dating of fluid inclusions |

| 定年方法 | 定年意义 | 特点 | 实例 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|

| 流体包裹体均一温度 | 油气充注成藏的最早时间 | 间接的、微观的、半定量研究方法,应用广泛,效果较好 | 通过对包裹体类型、成岩矿物期次、烃类包裹体成分以及均一温度等分析, 表明南八仙油田古近系的油气藏发生2期充注,分别形成于渐新世和上新世,而新近系油气藏则主要发生一期油气充注,形成于上新世 | [65] |

| 将流体包裹体荧光分析和均一温度与当地的地热历史相结合,确定了鄂尔多斯盆地榆林气田气体的充注历史。早期充烃的均一温度为70~120℃,推测形成时间为220~190 Ma,对应于晚三叠世—早侏罗纪;晚期充烃的均一温度为120~190℃,推测形成时间为190~72 Ma,对应于中侏罗世—早白垩世 | [66] | |||

| 采用岩石学、荧光光谱和显微测温等综合流体包裹体测试分析,对东营凹陷北部沙3段、沙4段的储层样品进行研究,结果表明存在2期油充注,时间分别为24~20 Ma,4~3 Ma,且第二次充油期是东营凹陷北部成藏的主导期 | [67] | |||

| 对塔里木盆地北部地区奥陶系碳酸盐岩油藏流体包裹体与埋藏史分析表明,油气充注的时间在晚海西期(P),大约为290~250 Ma | [68] | |||

| 根据塔里木盆地北部哈拉哈塘地区RP3井的包裹体数据,对圈闭中流体的温压进行测试分析,结合埋藏史图,得出主要有2期油气充注,早期充注发生在422~412 Ma,晚期充注发生在20~6 Ma | [69] | |||

| 根据储层流体包裹体资料以及荧光显微特征,结合生排烃史,东濮凹陷北部主要经历了2个成藏期。第一期从晚东营沉积期至晚渐新世早隆起期,第二期从上新世晚明华镇期至第四纪,且第一阶段为主要成藏期 | [19] | |||

| 根据流体包裹体资料分析结果,表明哈拉哈塘地区南部奥陶系超深层油气藏主要发育单期油气包裹体,均一温度分布在94 ℃和119 ℃,结合埋藏史和热史,认为哈拉哈塘油田在晚海西期发生油气充注,是主要的生排烃期 | [12] | |||

| 使用流体包裹体数据对中国米仓山构造带新元古代至下寒武统油气藏进行了研究,结合储层热史,在米仓山构造带的油气系统中,确定了3个清晰的油气充注阶段:充油阶段,在二叠纪早期(~277 Ma); 裂解气充注阶段,发生在晚三叠世至早侏罗世(212~198 Ma);干气充注阶段,发生在中侏罗世(173~166 Ma) | [70] |

3 同位素测年法

3.1 储层自生伊利石K—Ar(或40Ar—39Ar)定年

表4 同位素定年的分类Table 4 A classification table for isotopic dating |

| 定年方法 | 定年意义 | 相同点 | 实例 | |

|---|---|---|---|---|

| 稀有气体 同位素 | 40K—40Ar 定年 | 油气充注且代表圈闭形成的最大年龄 | 都属于直接的、定量的研究方法,测定的为绝对年龄 | (1)ZHANG等[74]对塔中志留系沥青砂岩储层的9个样品进行K—Ar测年,认为主要发生2期充注,位于盆地边缘的发生早期充注,大概为383~271 Ma,对应晚加里东—早海西期;位于盆地中央的充注较晚,大概在235~203 Ma之间,对应晚海西期。这些自生伊利石定年结果不仅与常规成藏期分析技术的结果一致,而且突出了不同油藏成藏的时序差异。(2)ZHU等[68]对塔里木盆地北部地区奥陶系碳酸盐岩油藏进行K—Ar测试分析,表明油气充注的时间在晚海西期(P),大约在290~250 Ma之间。(3)WANG等[75]分别对长6、长8、长9等3个油藏储层中的流体包裹体和自生伊利石进行分析,通过包裹体测温和K—Ar测年,表明长6、长8、长9烃类充注时间均可分为2个阶段:135~125 Ma和95~85 Ma, 135~125 Ma和95~82 Ma, 130~122 Ma和92~80 Ma,分别对应于早白垩世和晚白垩世 |

| 40Ar—39Ar | 油气成藏时间 | (1)QIU等[76]对庆深气田的3个石英样品进行测试分析,都得到了定义良好的等时线,而且年龄吻合得很好,平均年龄为42.4±0.5 Ma,被解释为气侵的时间 (2)张有瑜等[77]根据鄂尔多斯盆地苏里格气田盒8段砂岩储层中自生伊利石的Ar—Ar测年分析数据,气体年龄在152~130 Ma,代表了自生伊利石的年龄并反映了成藏年代 | ||

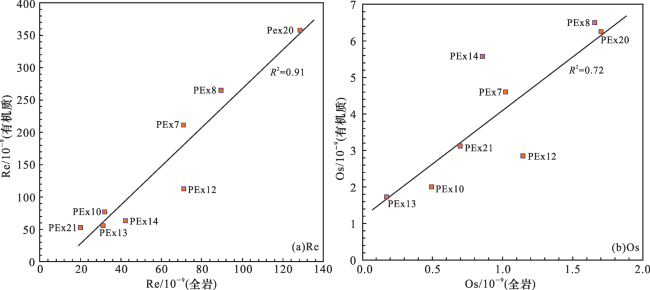

| 沥青、原油放射性同位素 | Re—Os同位素 定年 | 原油的形成时间 | (1)SELBY等[78]应用Re—Os同位素法首次对加拿大阿尔伯塔省巨型油砂沉积中的油砂和重油样品进行了定年,获得Re—Os同位素等时线年龄为112±5.3 Ma,初始187Os/188Os值为1.4,表明在112±5.3 Ma之前发生油气侵位,确定了白垩系的黑色页岩不是主要的烃源岩,而是来自更古老的太古宙烃源岩 (2)FINLAY等[79]对英国大西洋边缘18个油样品进行分析,获得Re—Os同位素等时线年龄为68 Ma,与盆地模拟和Ar—Ar确定的年龄一致 (3)LILLIS等[80]对美国怀俄明州和蒙大拿州Bighorn盆地Phosphoria油气系统中的Re—Os地质计时器进行了评价,经过修正排除TSR作用后,Phosphoria油气系统中的Re—Os等时线年龄为211±21 Ma,与沥青和石油生成的开始时间一致 (4)GE等[81]测得四川盆地北缘米仓山地区焦沥青的Re—Os等时线年龄为184 Ma,与盆地模拟指示的烃源岩于晚三叠世—侏罗纪进入最大埋藏期(流体包裹体温度为160 ℃)具有出良好的吻合性,共同指示早侏罗世期间可能是原油高温裂解作用、天然气生成的主要阶段 (5)GE等[82]对四川盆地龙门山冲断带除GY-1和HSCD-1样品以外的所有一号和三号沥青脉体中样品的Re—Os同位素数据进行综合分析, 获得一组等时线年龄为486±15 Ma,与前人根据埋藏史、成熟度演化史分析得到的生烃作用时间一致,解释了原油生成的时间。基于二号沥青脉体中的样品以及裂缝沥青样品的Re—Os分析,结果显示二者都得到中侏罗世的等时线年龄(162~172 Ma),与龙门山造山带侏罗纪构造活动及同期的油气生成作用吻合 (6)沈传波等[83]根据Re—Os同位素年代学结果定量揭示了四川盆地震旦系—寒武系存在奥陶纪—志留纪期间(~450 Ma)和晚三叠世—侏罗纪期间(205~162 Ma)的2次油气成藏作用 | |

3.2 铼—锇(Re—Os)同位素定年

3.3 U-Pb定年

表5 同位素稀释碳酸盐测年法与激光原位碳酸盐岩定年法Table 5 Isotopic diluted carbonate dating and laser in-situ carbonate dating |

| U—Pb测年 | 原理 | 主要特点 | 案例 |

|---|---|---|---|

| 同位素稀释碳酸盐U—Pb测年法 | 样品中的238U和235U经放射性衰变分别形成稳定同位素206Pb和207Pb,据此可以测定放射性成因的子体同位素含量进而确定其形成年龄 | 应用较为广泛,但测试周期长、成功率低。 | (1)LI等[109]使用同位素稀释法碳酸盐U—Pb定年法,对成岩阶段形成的方解石脉进行测试,结果显示方解石胶结物IS1的年龄为171±16 Ma(MSWD=0.51)。(2)ROBERTS等[110]使用方解石同位素稀释法,对WC-1开展了年代学分析,年龄为254.4±1.6 Ma |

| 方解石激光原位ICP—MSU—Pb定年法 | 发展迅速,测试精度高,具有高空间分辨率、高测试效率。 | (1)LI等[109]激光原位碳酸盐岩U-Pb定年法,对成岩阶段形成的方解石脉进行测试,结果显示方解石胶结物IS1的年龄为165.5±3.3 Ma(MSWD=1.6)。(2)COOGAN等[111]使用原位U—Pb激光烧蚀—电感耦合等离子体质谱法测定全球8个地区上地壳方解石的首次放射性年龄,证明了晚中生代和晚新生代大洋地壳热液碳酸盐含量之间的巨大差异记录了全球环境条件的变化。(3)ROBERTS等[110]使用激光原位定年技术,对WC-1开展了年代学分析,年龄为254.4±1.6 Ma,其精度相比稀释法更高。(4)GODEAU等[112]对法国东南部阿尔贡微孔灰岩(特提斯北缘)中的方解石胶结物进行了绝对U—Pb定年,获得了96.7±4.9 Ma至90.5±1.6 Ma的U—Pb年龄。以上观测结果强调了长暴露期和相关大气侵入的重要性有利于形成和保存良好的微孔储层 |

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号