0 引言

1 可变临界孔隙度Nur模型与方法

1.1 方法构想与改进

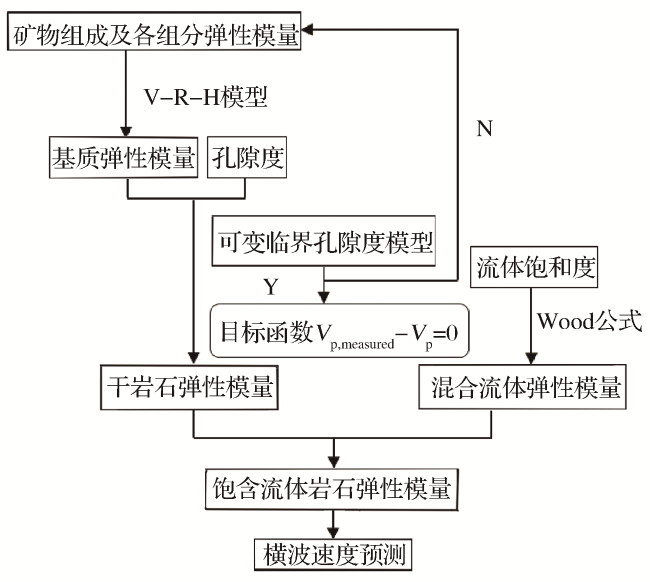

1.2 横波速度估算基本方法

1.3 Nur模型

1.4 可变临界孔隙度Nur模型

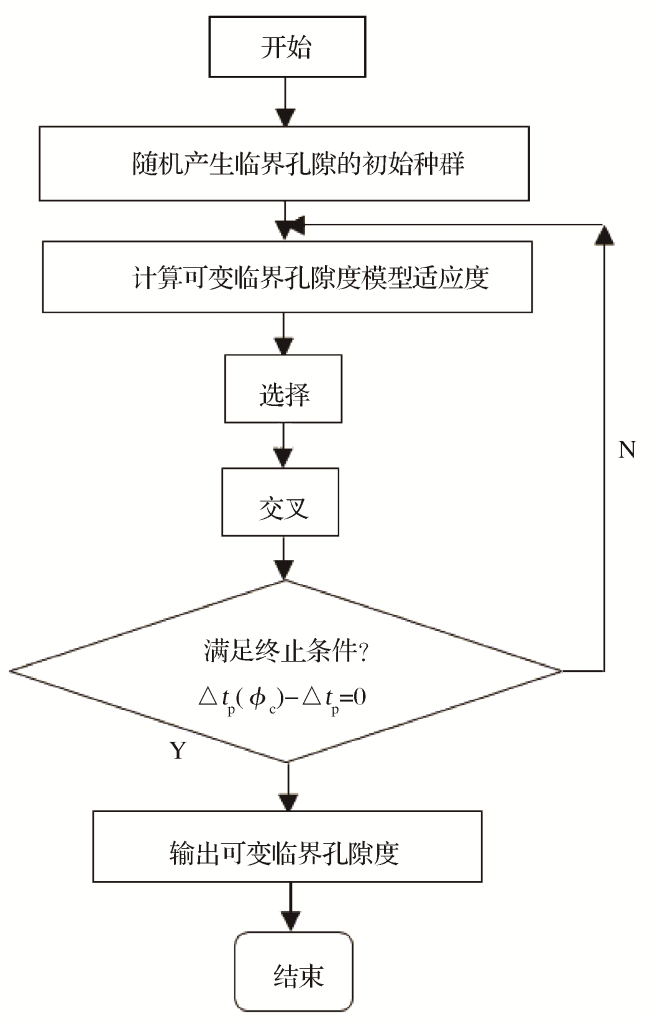

2 基于遗传方法的临界孔隙度计算

2.1 编码

2.2 初始群体的产生

2.3 杂交

2.4 适应度值评估检测

2.5 选择

2.6 变异

2.7 中止(误差控制)

3 横波速度预测过程

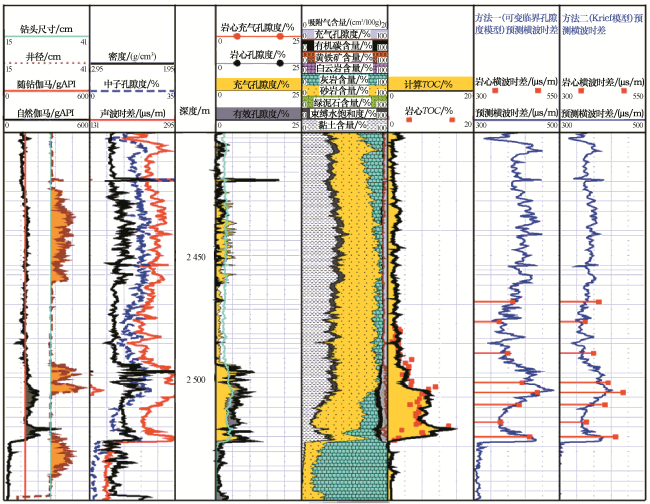

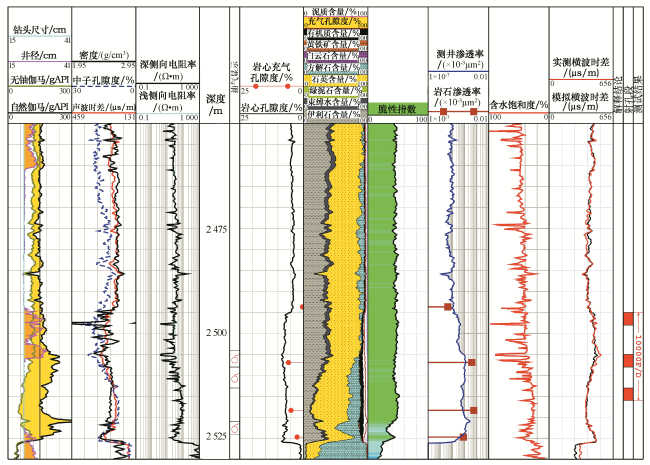

4 方法验证

表1 两种方法预测横波时差与DSI实测值对比Table 1 Prediction of shear wave time difference and DSI measured values by two methods |

| 深度/m | DSI实测横波时差/(μs/m) | 可变临界孔隙度预测横波时差/(μs/m) | Krief模型预测横波时差/(μs/m) |

|---|---|---|---|

| 2 469 | 411 | 412 | 375 |

| 2 477 | 383 | 378 | 354 |

| 2 490 | 397 | 401 | 368 |

| 2 502 | 479 | 456 | 408 |

| 2 506 | 485 | 485 | 440 |

| 2 511 | 408 | 410 | 434 |

| 2 518 | 375 | 376 | 367 |

| 2 524 | 470 | 468 | 413 |

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号