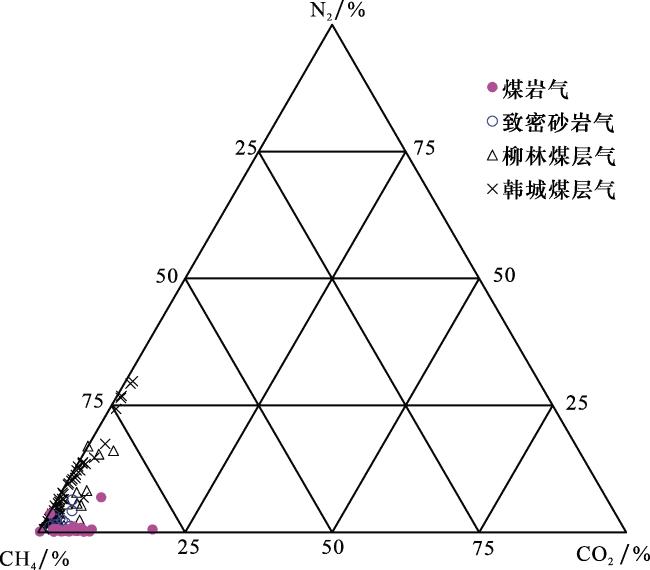

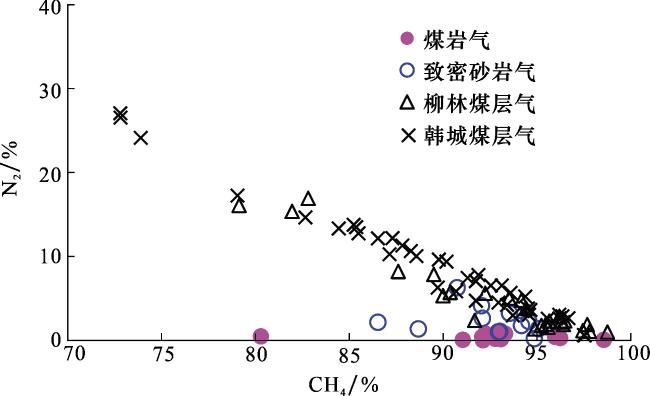

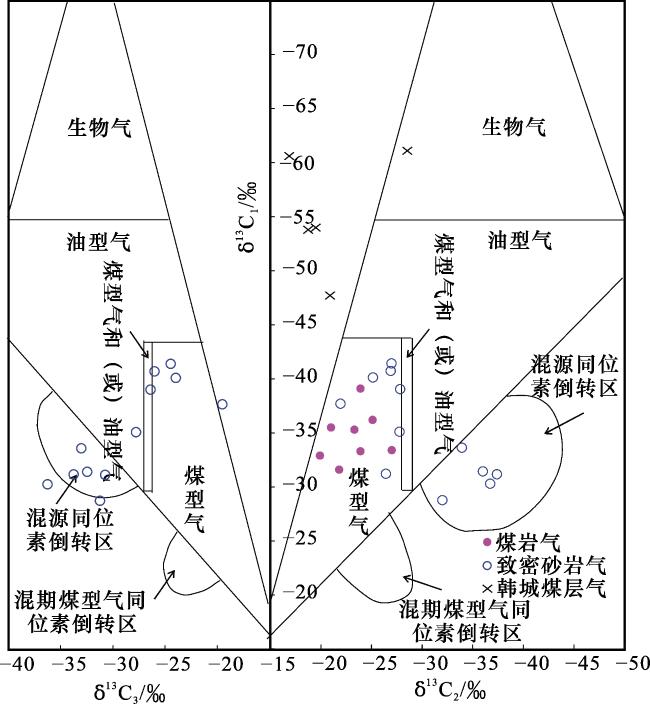

根据天然气δ

13C

1—δ

13C

2—δ

13C

3成因分类图版(

图8),本溪组煤岩气气样都落在煤型气区,表明本溪组煤岩气为煤型气。由于δ

13C

2值具有更强的原始母质继承性,并且当烃源岩演化程度增加时,δ

13C

2值则更加接近原始母质的δ

13C值。本溪组发育2套烃源岩,其中晋祠段顶部的8

#煤层在盆地中东部广泛发育,厚度大(3~10 m),有机质丰度高(

TOC含量平均为72.53%;氯仿沥青“A”含量平均为0.710 0%;总烃含量平均为2 157.6×10

-6),处于高—过成熟阶段(

R O值为0.96%~2.96%),煤岩的镜质组和惰质组含量占绝对优势(85%~95%),壳质组和腐泥组的总含量一般小于10%。煤岩干酪根δ

13C值主要分布在-24.5‰~-23.5‰之间,反映其主要为腐殖型有机质

[1],为一套很好的煤型气烃源岩。本溪组晋祠段泥页岩厚度主要分布在10~16 m之间,

TOC含量整体相对较高(平均为2.49%),处于高—过成熟阶段,泥页岩干酪根类型以Ⅲ型为主,见Ⅰ型和Ⅱ

1型

[1,38]。Ⅰ型和Ⅱ

1型有机质泥页岩主要分布于盆地的南部,其干酪根显微组分以壳质组、无定形和腐泥组占绝对优势(总含量为68%~94%),镜质组含量主要介于4%~15%之间,惰性组含量大多小于7%。本溪组泥页岩干酪根δ

13C值主要分布在-30.1‰~-24.4‰之间,低于煤岩干酪根δ

13C值(24.5‰~-23.5‰)。依据干酪根类型与成热度评价标准

[39],高成熟烃源岩δ

13C<-27‰为Ⅰ型干酪根,也反映本溪组泥页岩存在腐泥型有机质来源,利于生成油型气。按高成熟煤系烃源岩生烃潜力评价标准,泥页岩属于较好—好的烃源岩。本溪组煤岩气δ

13C

2值为-27.0‰~-19.9‰,与本溪组煤岩干酪根δ

13C值(-24.5‰~-23.5‰)相近,反映本溪组煤岩气为自生自储型煤型气(

图9)。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号