0 引言

1 壳源富氦天然气藏的成藏要素特征

1.1 氦源特征

表1 氦气与油气成藏要素特征对比Table 1 A comparison of characteristics of accumulation factors between helium and petroleum systems |

| 成藏要素 | 氦气成藏要素特征 | 油气成藏要素特征 |

|---|---|---|

| 源 | 岩石中238U、235U 和232Th放射性衰变 | 富有机质烃源岩 |

| 储层 | 多孔的、可渗透的岩石 | 多孔的、可渗透的岩石 |

| 盖层 | 致密的、渗透性极低的岩层 | 低渗透的泥页岩、膏岩、碳酸盐岩 |

| 圈闭 | 构造圈闭、地层圈闭、复合圈闭等 | 构造圈闭、地层圈闭、复合圈闭等 |

| 释放 | 衰变反冲释放、扩散释放、矿物破裂释放、矿物转变释放 | / |

| 运移 | 扩散:游离态; 平流:水溶态或气溶态 | 初次运移:压力; 二次运移:浮力 |

| 聚集 | 地下水脱溶聚集; 独立气相 “抽吸”聚集; 混合流体脱气聚集; 以气相直接进入气藏 | 浮力与毛细管力的平衡 |

| 保存 | 无后期破坏和改造 | 无后期破坏和改造 |

1.2 释放和运移特征

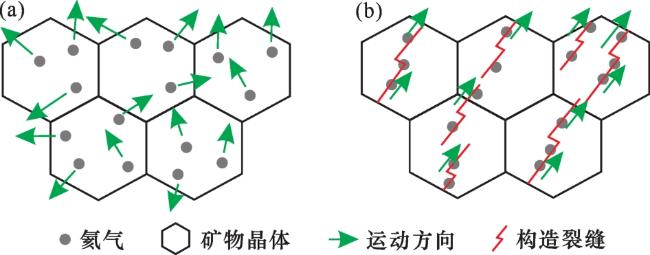

1.2.1 氦气的释放

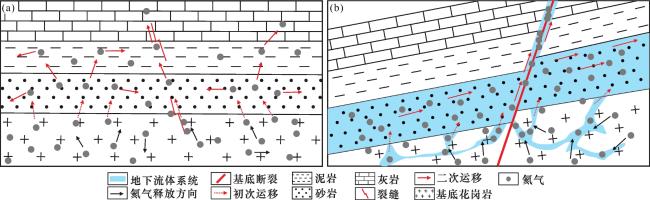

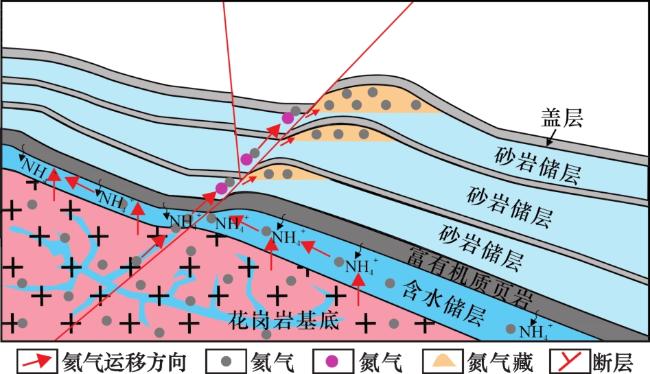

1.2.2 氦气的运移

1.3 聚集与保存特征

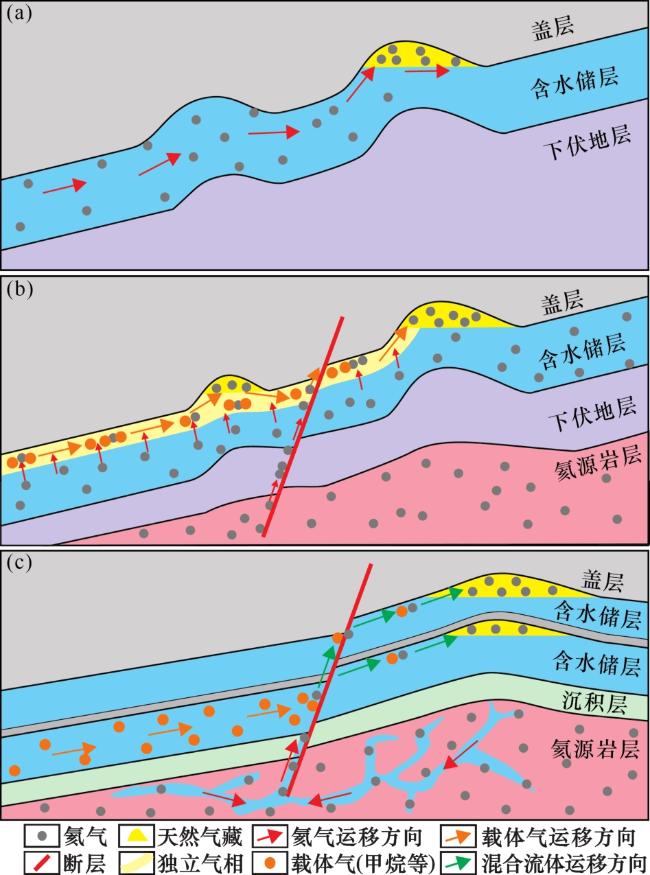

1.3.1 氦气的聚集模式

1.3.2 氦气的保存特征

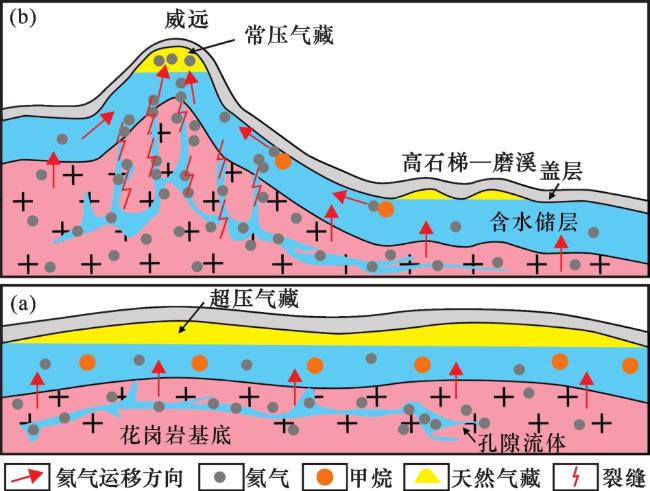

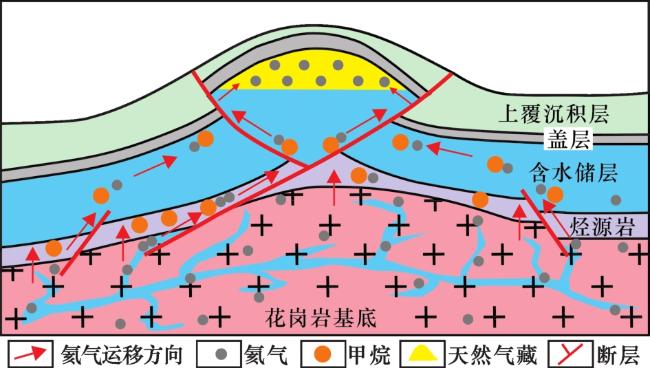

2 国内外代表性富氦天然气藏成藏模式剖析

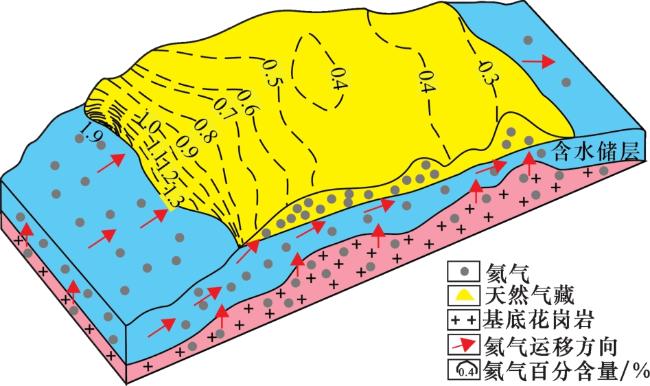

2.1 美国潘汉德—胡果顿气田

表2 国内外富氦天然气藏成藏特征Table 2 Accumulation characteristics of helium-rich gas reservoirs in China and overseas |

| 盆地/气田 | 潜在氦源岩 | 载体气源岩 | 储层及深度 | 盖层 | 成藏关键条件 | 氦气成藏模式 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 美国潘汉德—胡果顿气田 | 基底花岗岩(1.4 Ga)与沉积岩层 | 密西西比系Woodford组页岩与 Pennsylvanian 系页岩 | 二叠系白云岩与细砂岩,约900 m | 上二叠统致密白云岩和膏岩 | 氦源充足; 构造稳定,氦气持续扩散;长期流动的富氦地下水;氦气进入早先形成的烃类气藏 | 连续成藏, 地下水脱氦聚集模式 |

| 坦桑尼亚Rukwa盆地 | 基底花岗岩与片麻岩(570 Ma)与沉积岩层 | 二叠系Karoo超群K2组富有机质页岩与褐煤 | 上二叠统与白垩系、渐新统砂岩,1 000 m以内 | 新生界页岩与碳酸盐岩 | 氦源充足;25 Ma以来,基底断裂活动;氦气与氮气同时成藏 | 幕式成藏, 混合流体脱气聚集模式 |

| 四川盆地 威远气田 | 基底花岗岩(741 Ma),筇竹寺组页岩 | 寒武系筇竹寺组页岩 | 震旦系灯影组白云岩,约3 000 m | 寒武系筇竹寺组页岩 | 氦源充足;喜马拉雅期,近4 000 m的大幅度抬升;氦气与烃类气体同时成藏 | 幕式成藏, 混合流体脱气聚集模式 |

| 塔里木盆地和田河气田 | 古老基底 | 寒武系泥质碳酸盐岩 | 奥陶系—石炭系碳酸盐岩,约2 000 m | 石炭系泥岩 | 氦源充足;喜马拉雅期,强烈的基底断裂活动;氦气与烃类气体同时成藏 | 幕式成藏, 独立气相“抽吸”聚集模式 |

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号