0 引言

1 煤储层的水环境

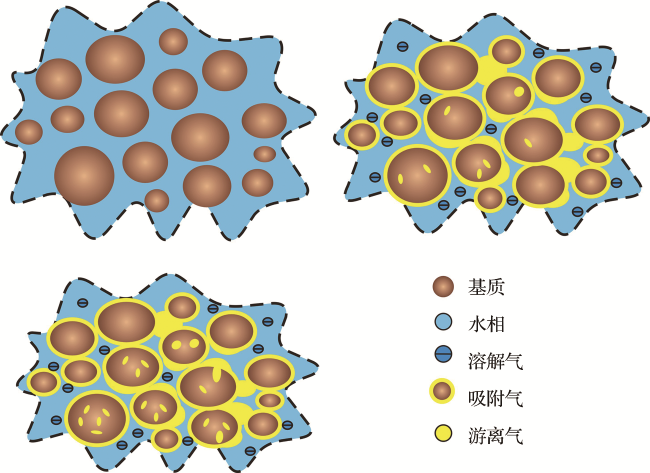

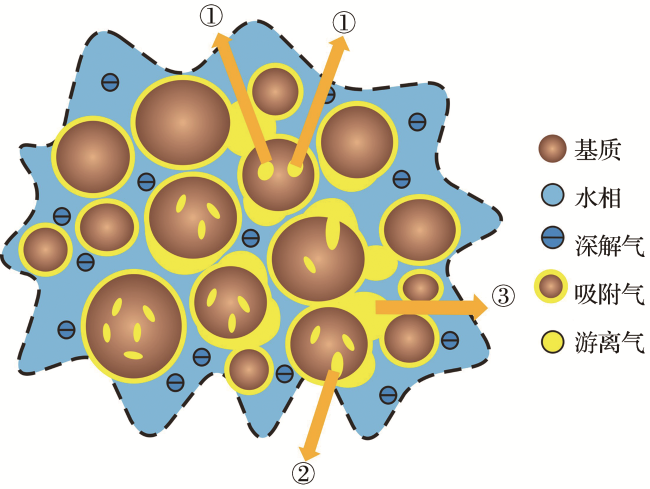

1.1 煤岩孔隙气水赋存演变特征

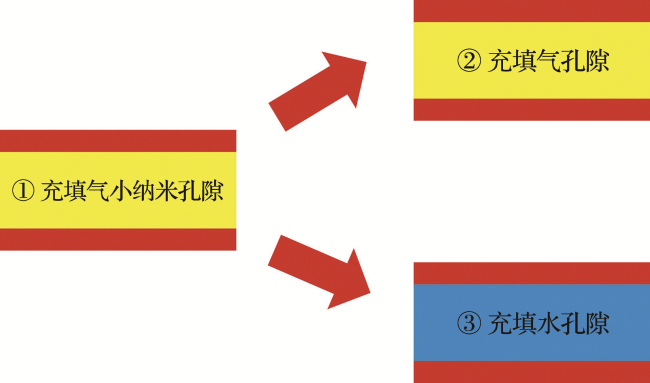

1.2 煤岩基质液相水影响孔隙所占比例

2 不同含水饱和度环境下的解吸数学模型

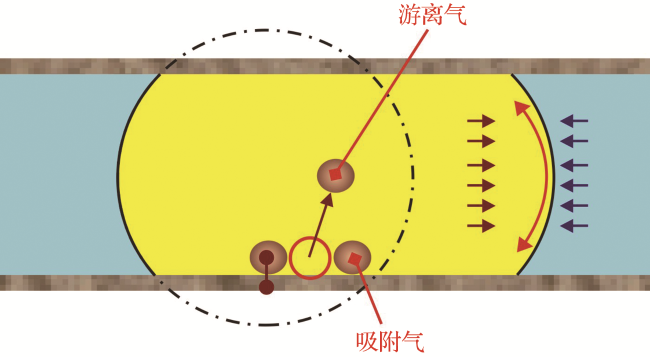

2.1 100%液态水环境下模型

2.2 不同含水条件下模型

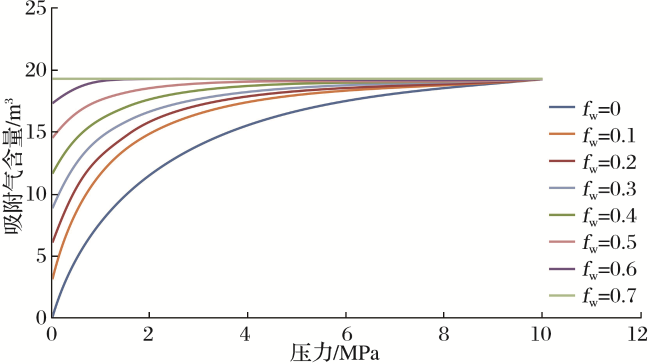

2.2.1 模型建立

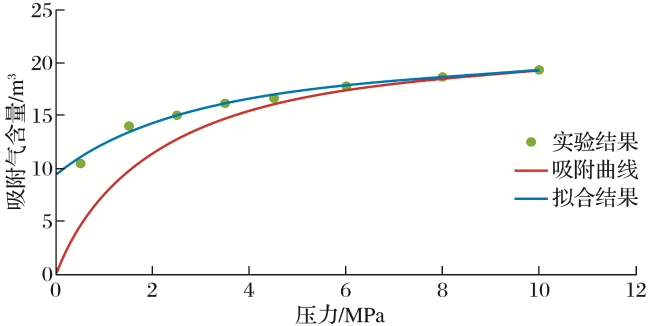

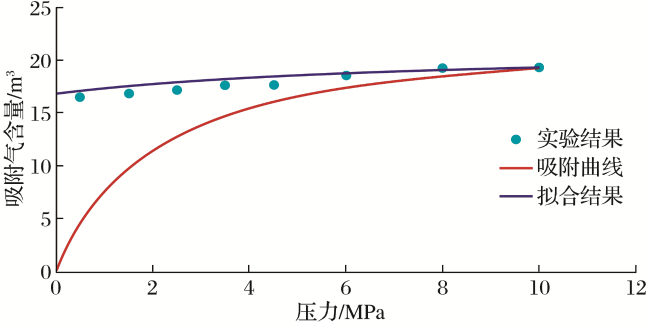

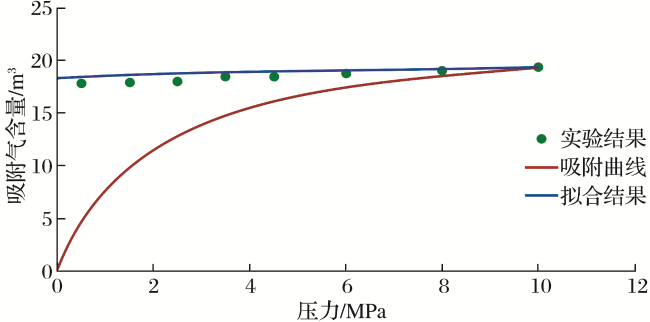

2.2.2 模型验证

图6 1.5MPa注入液相水后吸附曲线与模型拟合对比Fig.6 Adsorption curve and model results in 1.5MPa inject |

图7 7.2MPa注入液相水后吸附曲线与模型拟合对比Fig.7 Adsorption curve and model results in 7.2MPa inject |

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号