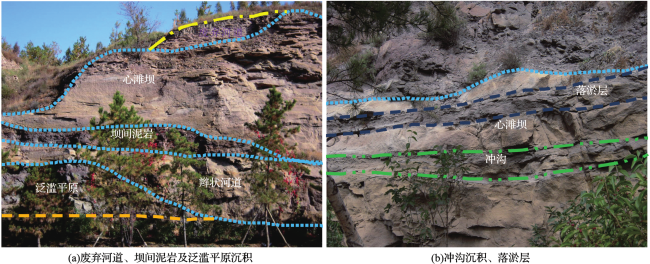

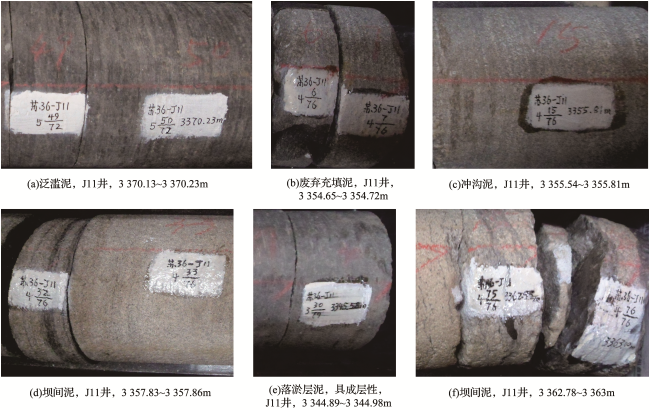

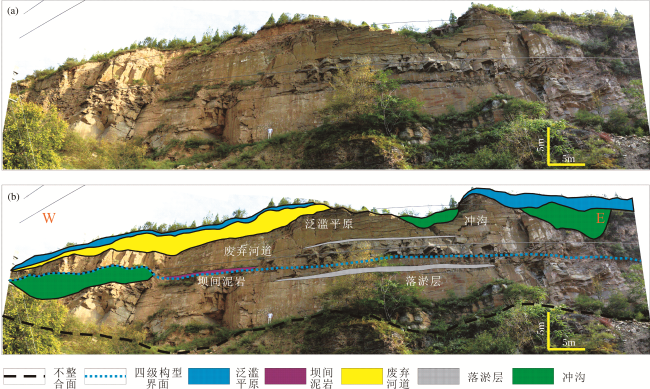

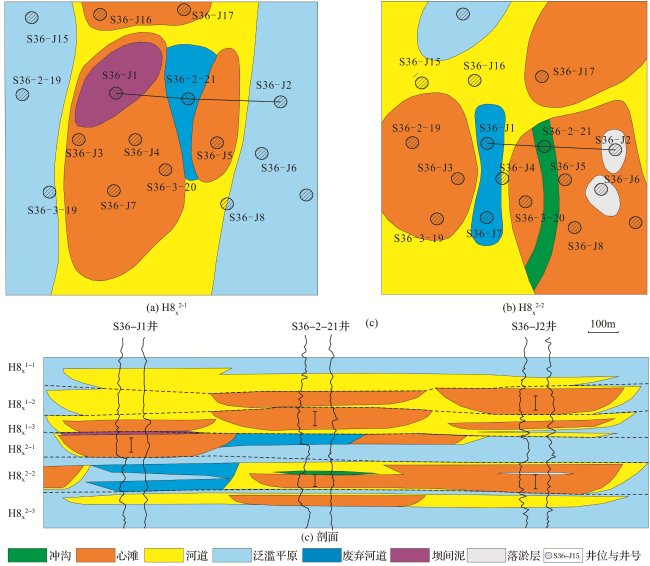

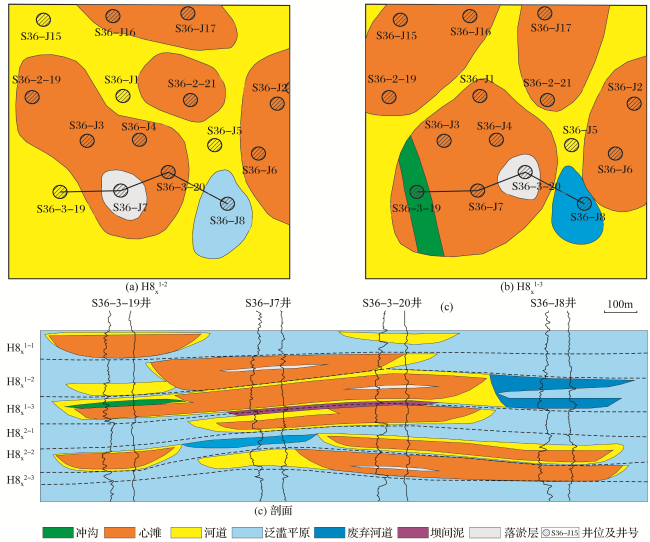

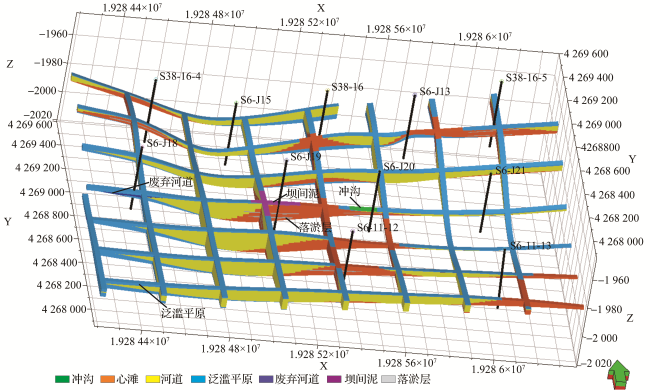

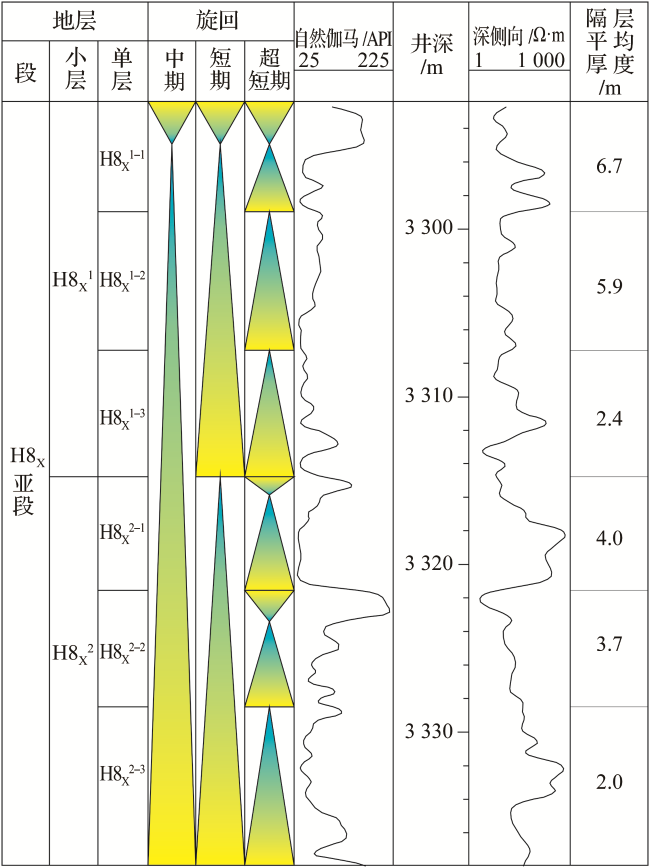

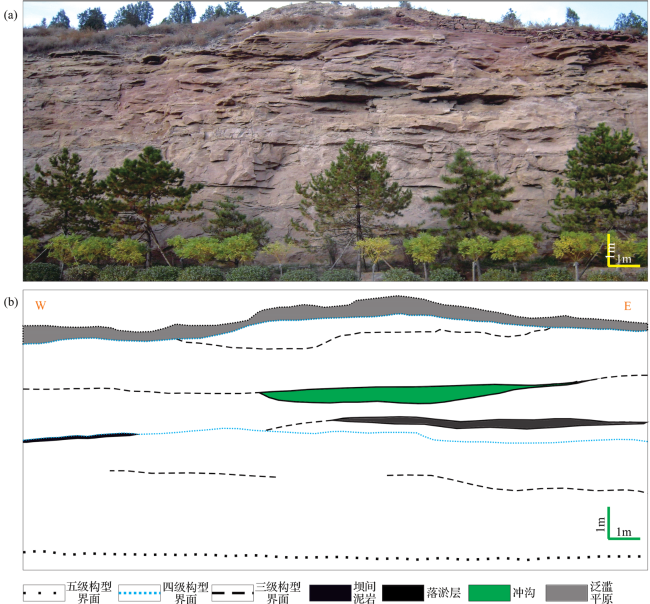

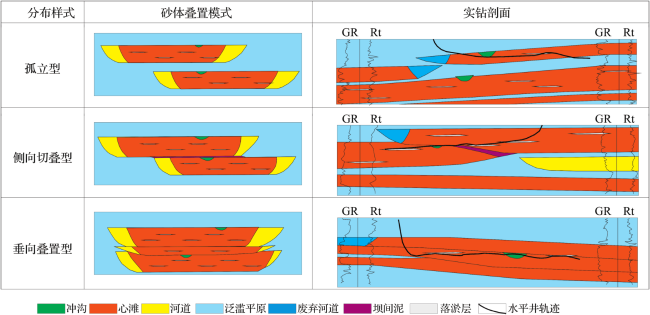

隔层主要包括泛滥平原、废弃河道,二者具有厚度大、分布相对稳定的特点,特别是泛滥平原泥质沉积。其规模主要受基准面旋回控制(A/S值低时,保存条件差,延伸井距短;A/S值高时,保存条件好,延伸井距长),A/S值除了控制砂体发育的规模、叠置关系以外,也同样控制隔夹层的保存条件。具体表现为A/S值低时,辫状河叠置带发育,沉积水动力最强,古河道持续发育,心滩厚层粗砂岩与河道充填砂岩切割叠置,泛滥平原泥岩较少发育。A/S值高时,辫状河沉积过渡带、体系间较为发育,剖面上呈现砂泥岩互层交互特征,砂体规模小、连续性差,沉积的泛滥平原泥岩厚度较大。H8

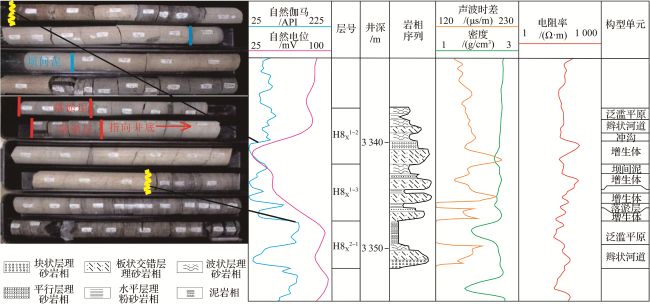

x亚段作为1个完整的中期旋回,该中期旋回为上升半旋回优势发育的不对称旋回,内部细分的H8

x 2-3、H8

x 2-2、H8

x 2-1、H8

x 1-3、H8

x 1-2、H8

x 1-1 6个单层,其层间发育的隔层平均厚度分别为2.0m、3.7m、4.0m、2.4m、5.9m、6.7m(

图9)。整体来看,从下部的H8

x 2-3到上部的H8

x 1-1,除去中间H8

x 1-3、H8

x 1-2之间发育的隔层厚度为2.4m以外,隔层的厚度呈现不断增大的趋势,这完全符合H8

x亚段的旋回结构。其中,H8

x 1-2、H8

x 1-1水动力弱,叠置带分布范围相对较小,叠置带分布面积占研究区总面积的比例小于30%,过渡带和体系间展布面积优势明显,二者面积之和超过60%;H8

x 2-3、H8

x 2-2为该区砂体最为发育的层段,叠置带分布范围最广,过渡带和体系间展布范围萎缩,叠置带、过渡带和体系间占面积比例分别为58%、35%和7%。平面上,由辫状河叠置带向过渡带到体系间,沉积砂体厚度具有整体变小的侧向变化规律,反之泛滥平原泥岩具有相应增厚的趋势。盒8段各单层间泛滥平原在体系间呈连片状分布,过渡带多呈宽条带状,二者长宽延伸数公里乃至数十公里。而叠置带内的窄条带状泛滥平原泥岩规模最小,厚度一般小于3m,但宽度一般也在700~1 500m之间,长度能达到1 000~2 000m之间。

甘公网安备 62010202000678号

甘公网安备 62010202000678号